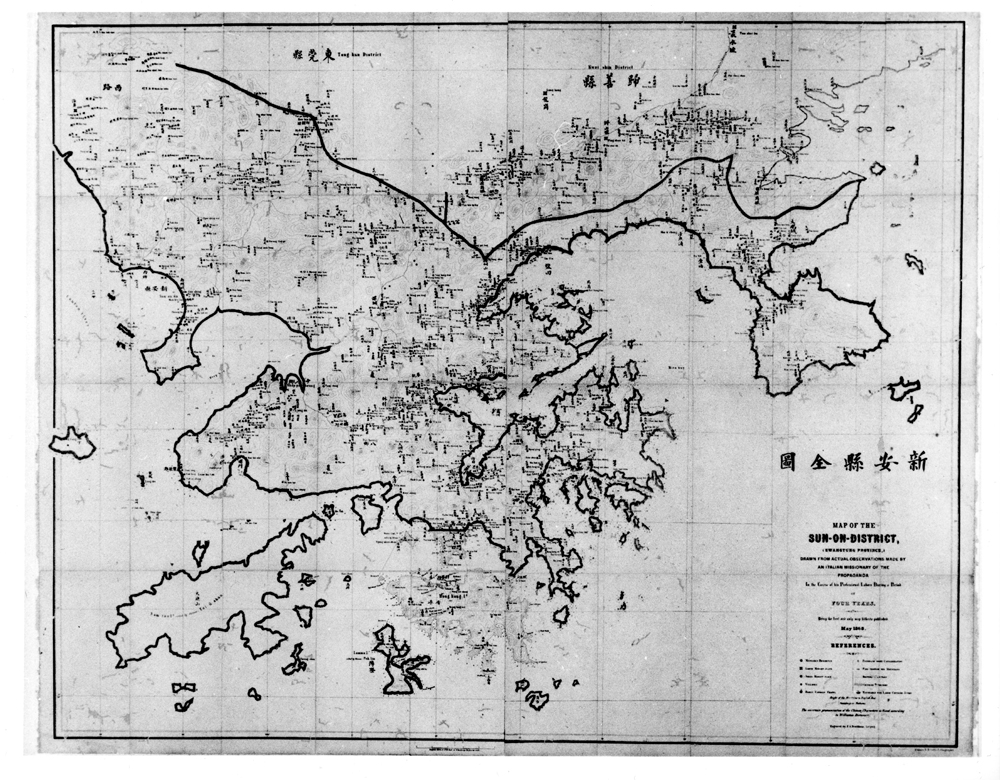

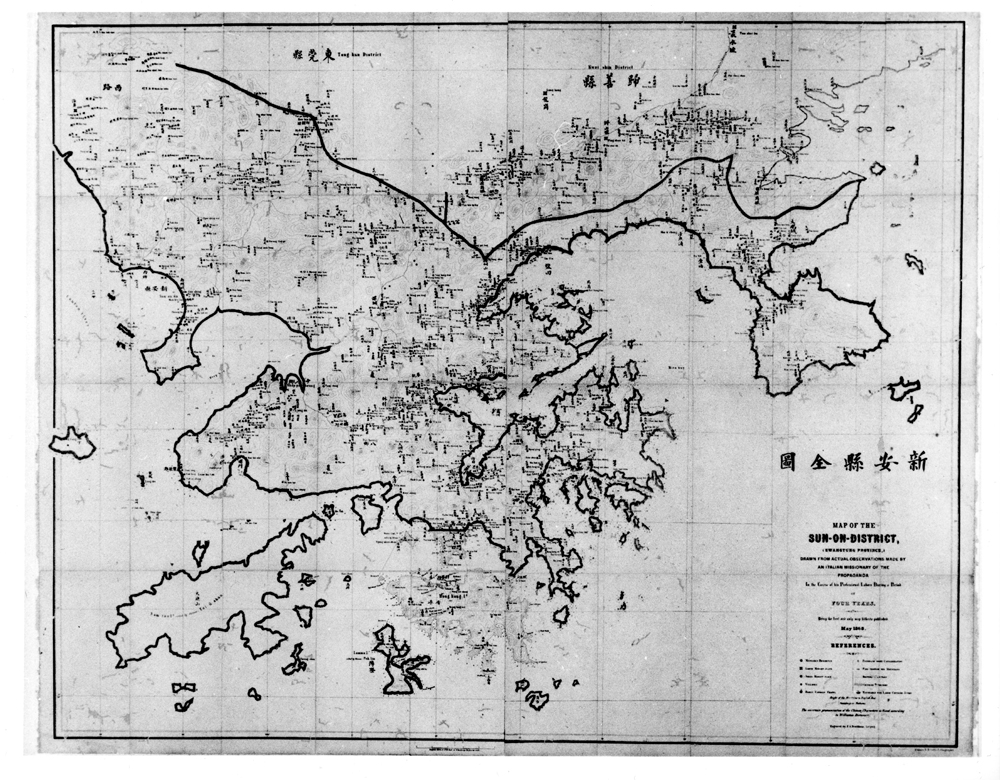

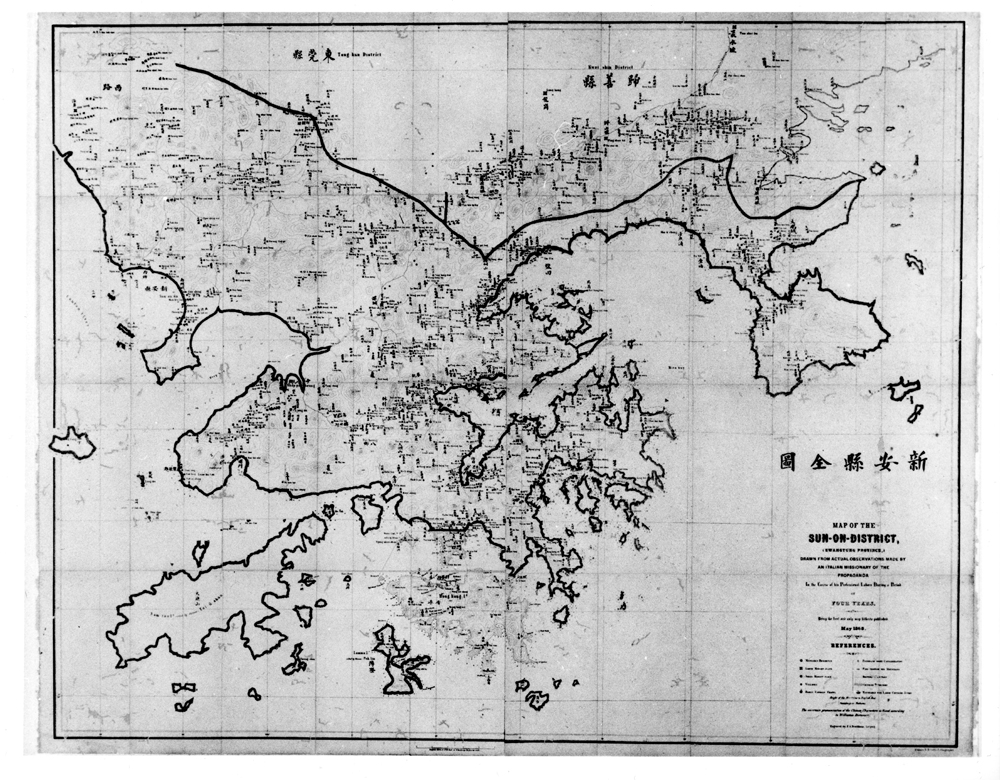

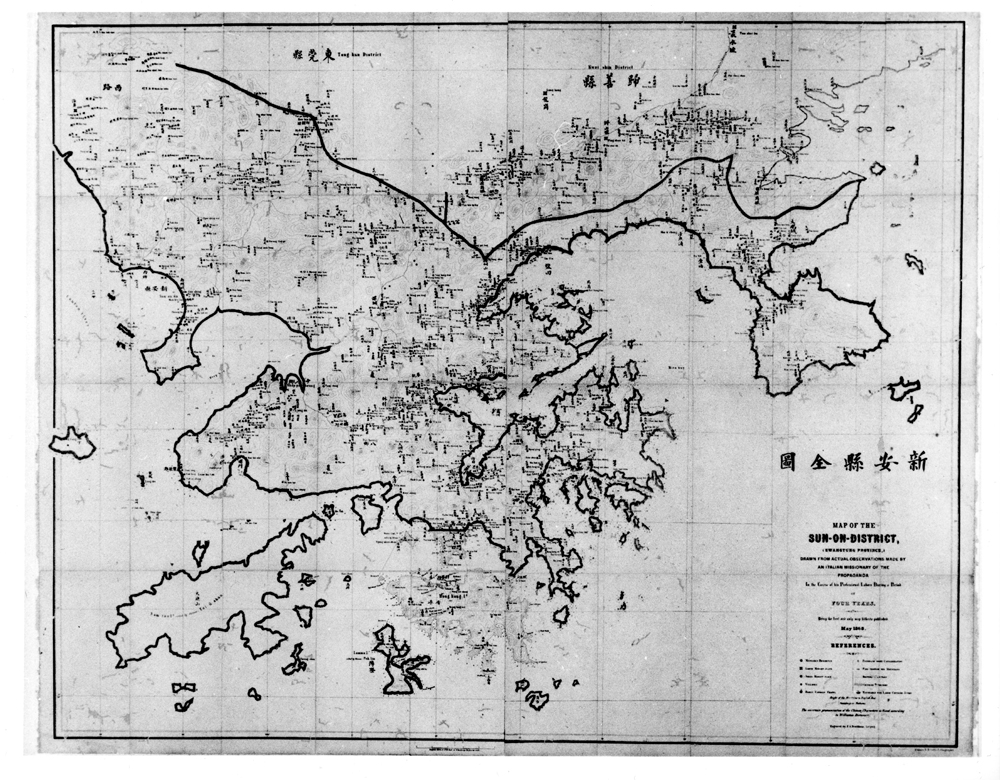

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

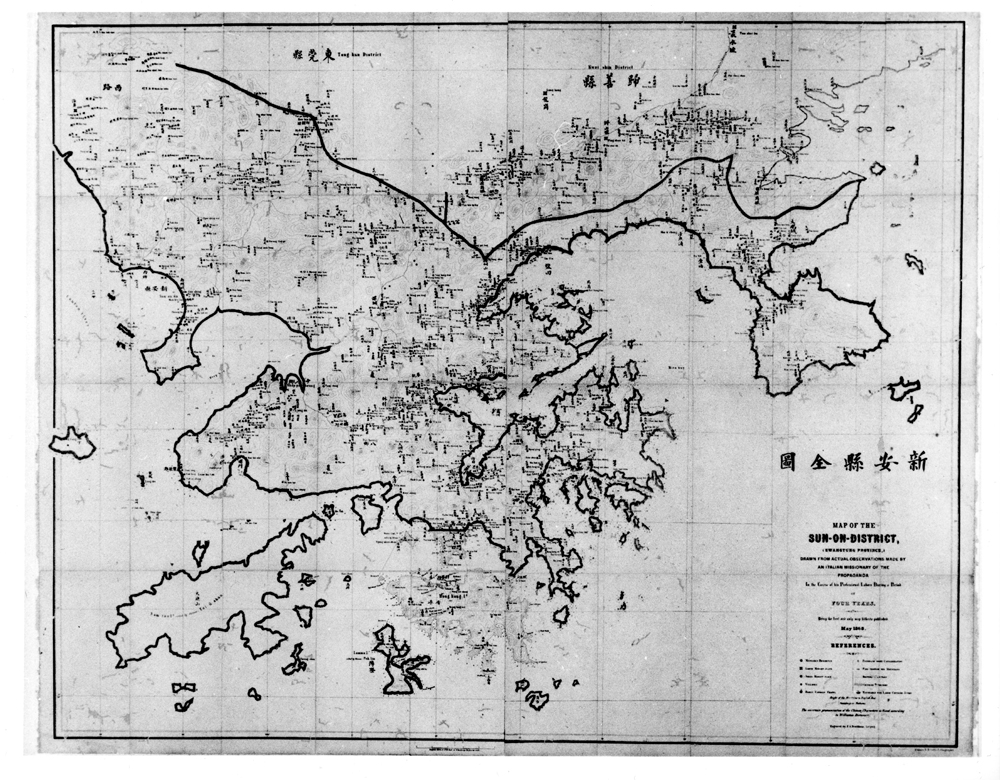

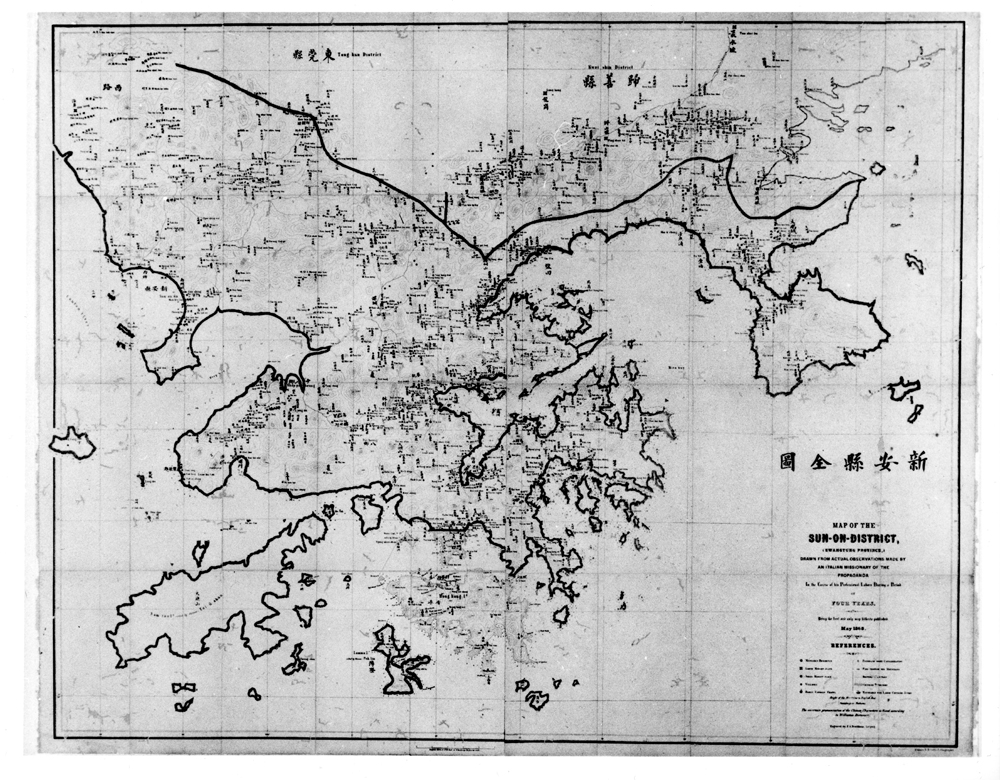

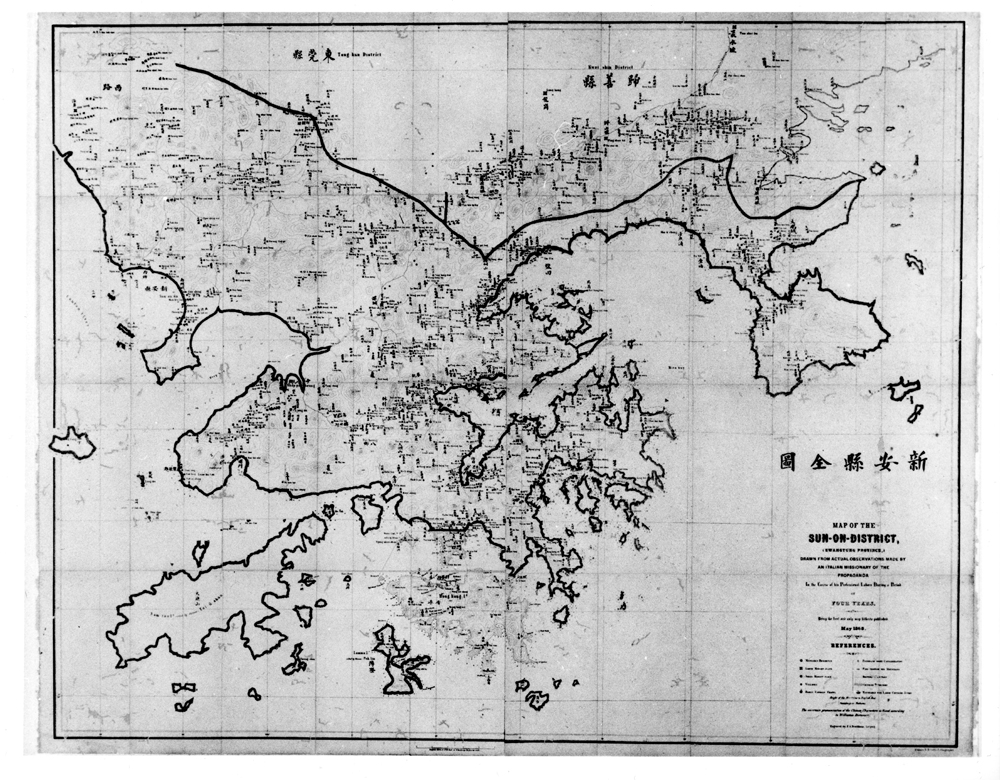

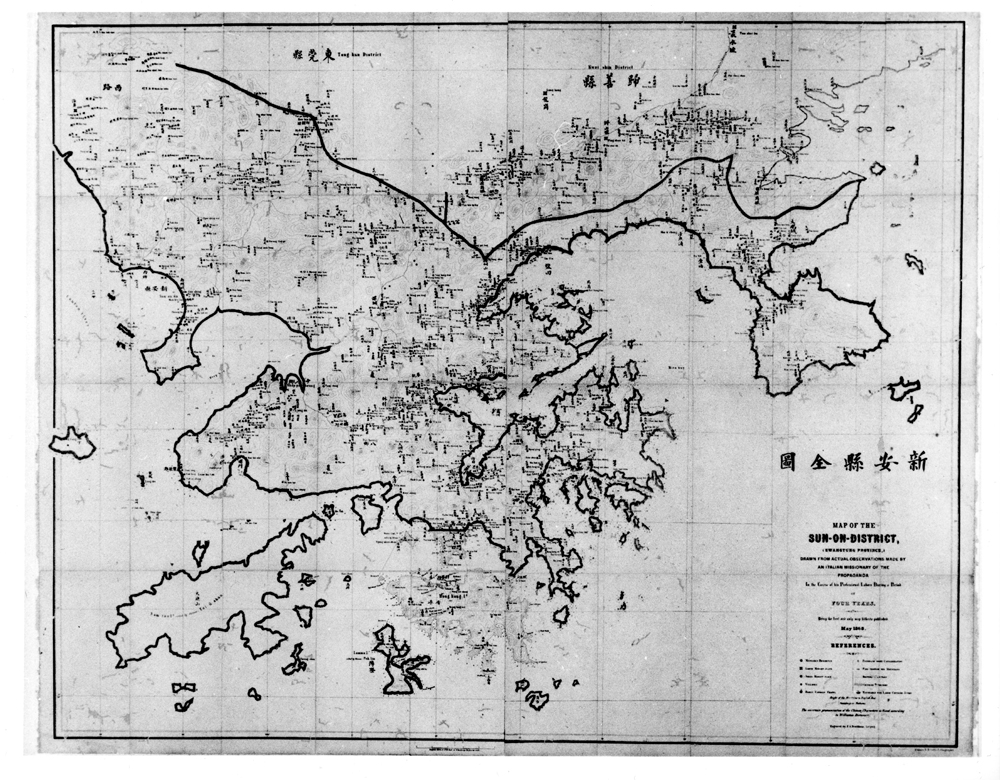

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

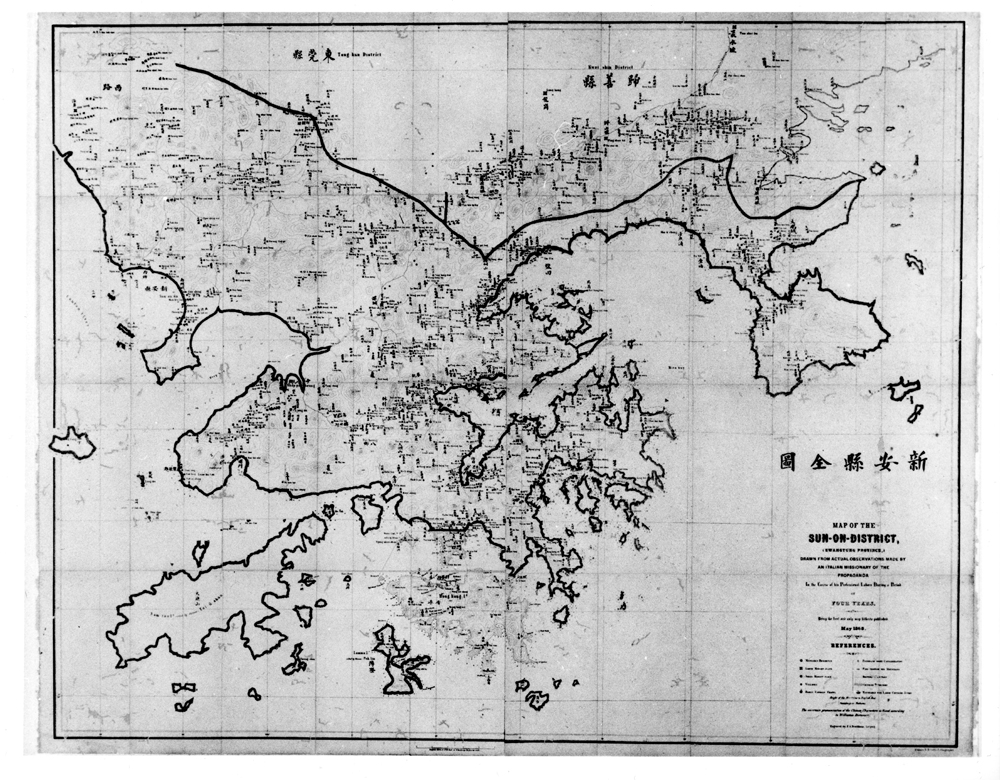

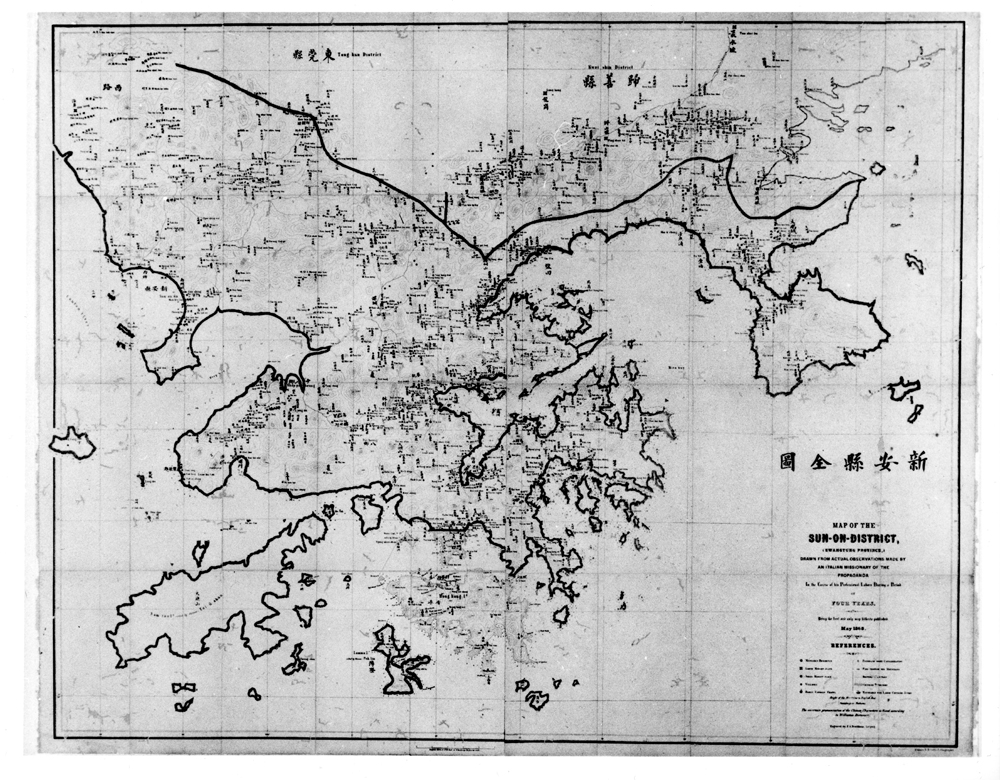

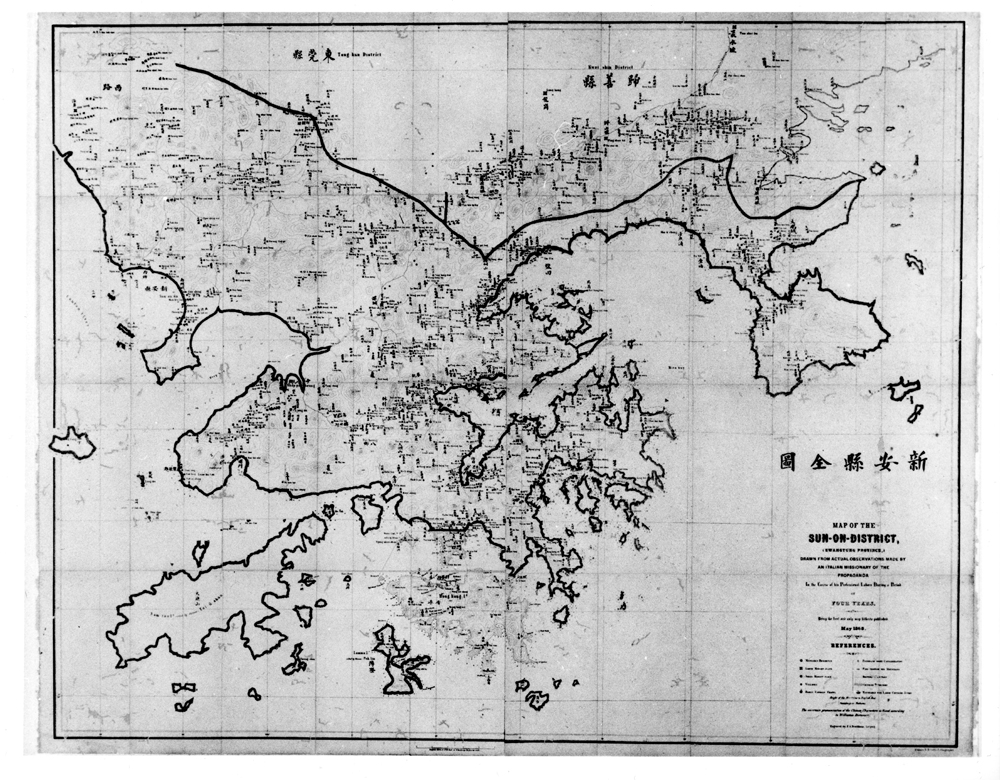

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

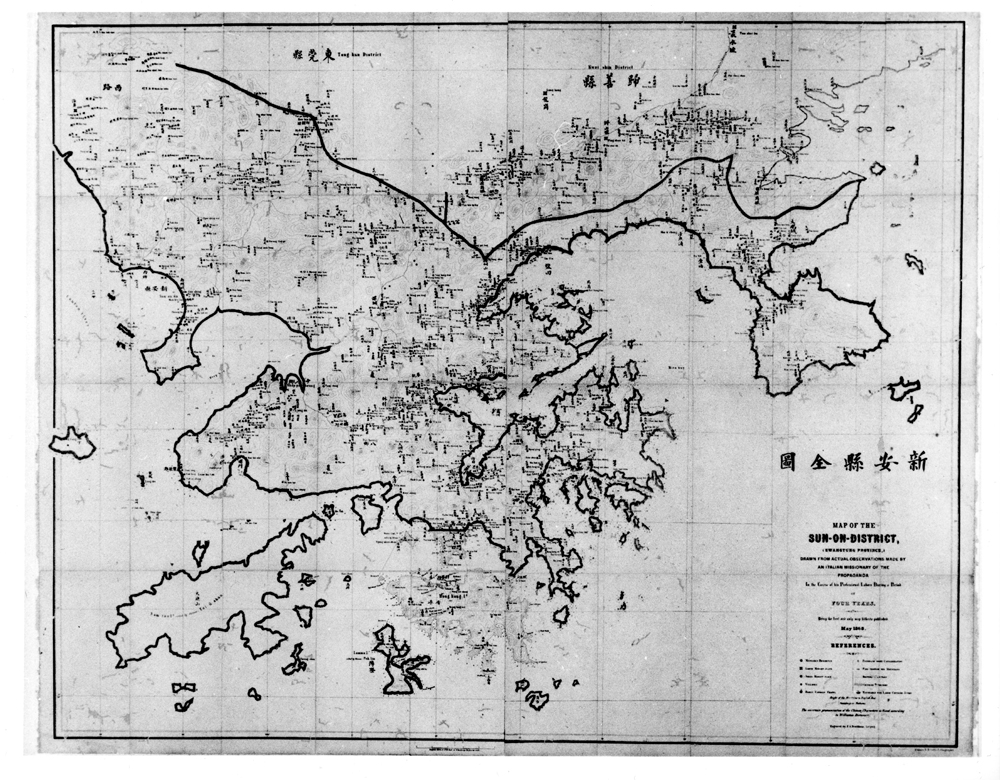

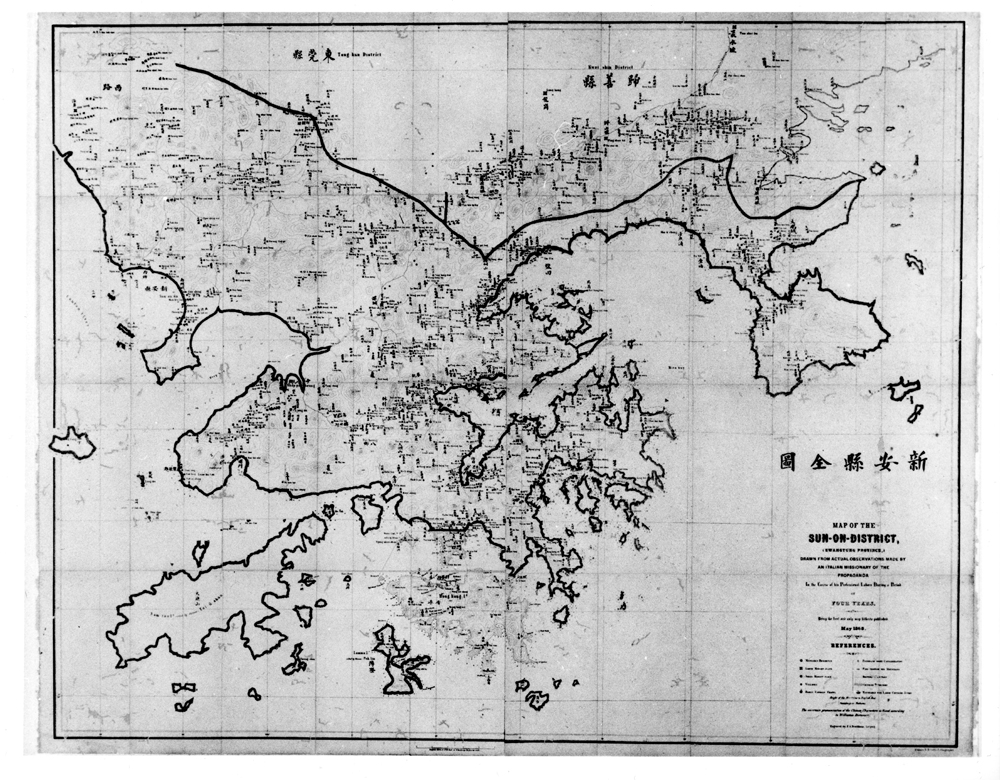

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 死亡日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

新安縣全圖

清同治七年(1868)意大利傳教士西米安‧獲朗他尼經過四年勘測而成。此圖採用了當時最新的航海圖繪畫法,並運用了西方經緯網技法及清晰的圖例,繪示當時新安縣及香港等地。圖中以藍線圍界的土地為中國領土,淺黃色圍界為英屬香港島、九龍半島及昂船洲。所見香港地區地名頗多,均為中英對照,十分罕見。綜觀全圖,繪載了大量與新安縣及英屬香港地區的資料,顯示當時村落、墟市及天主教堂的分佈情形等,有助研究十九世紀中期廣東地區的發展概況。

| 日期 | 1868年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0176 |

Copyright © 2012 Hong Kong Memory