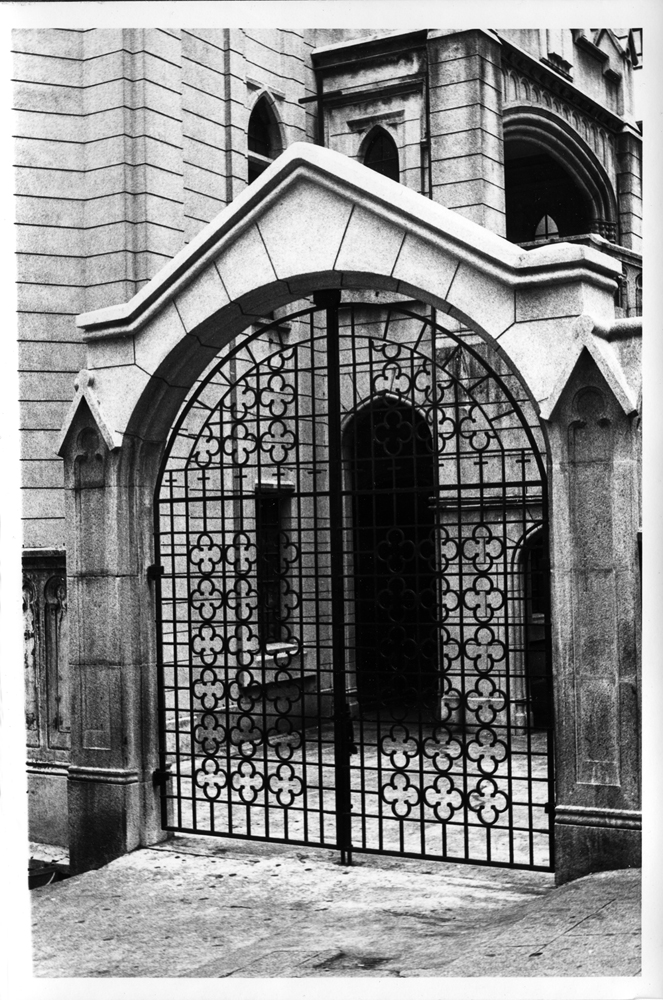

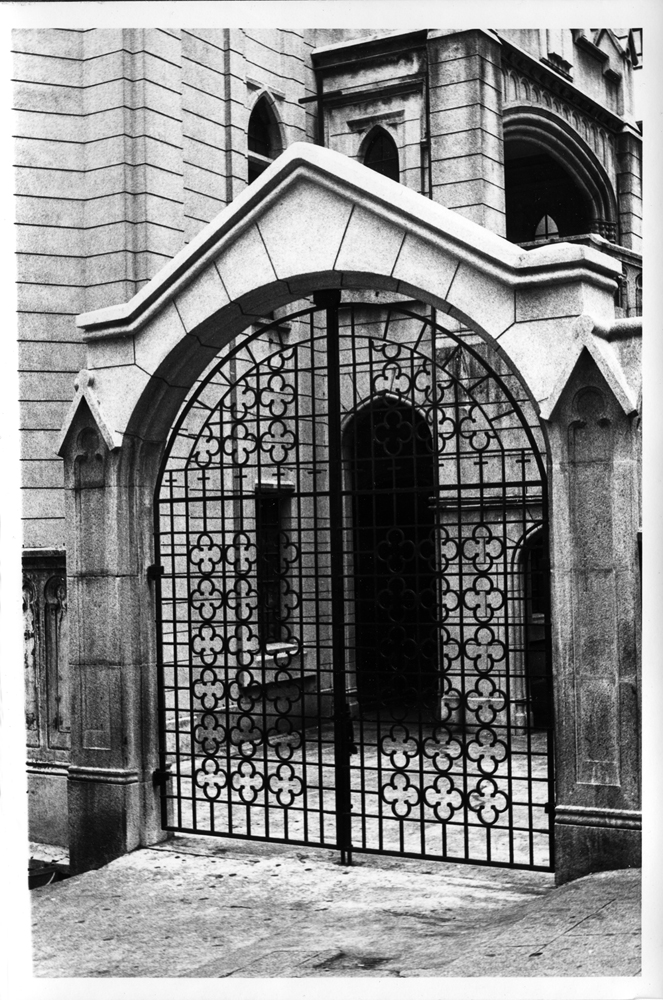

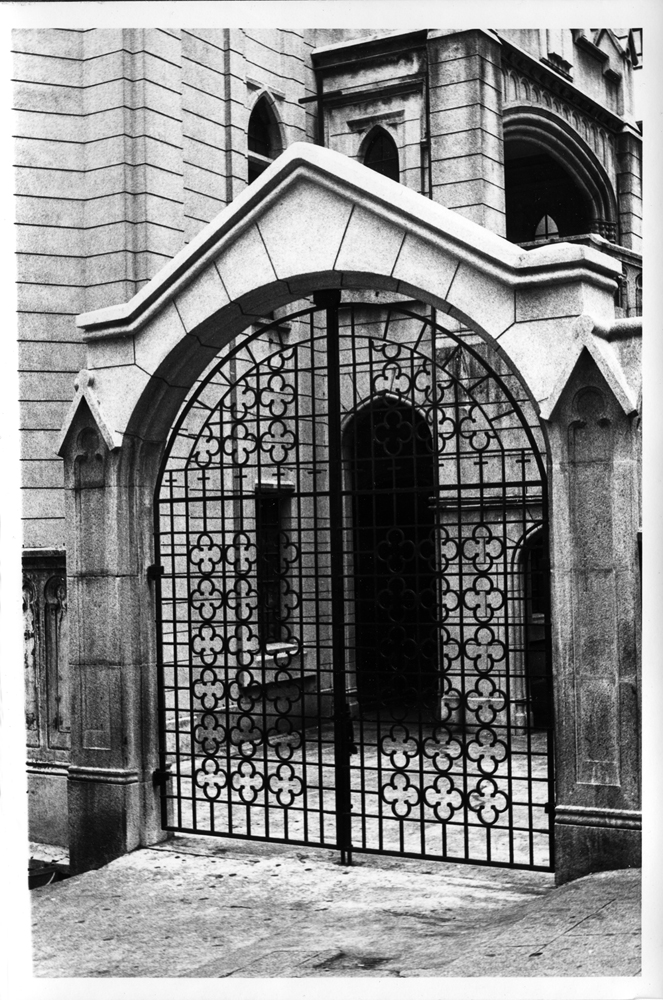

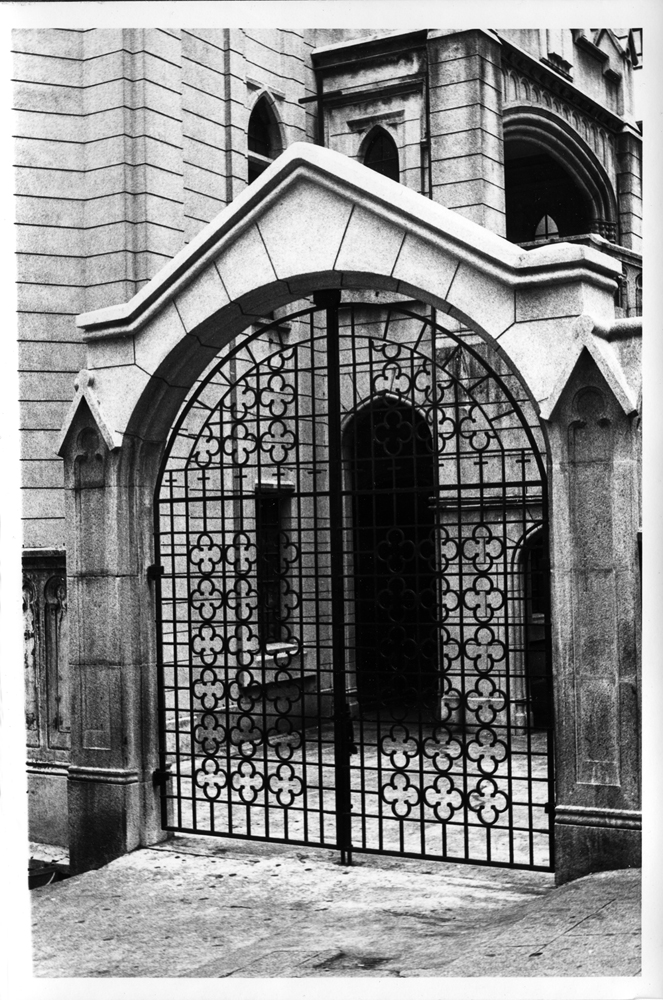

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

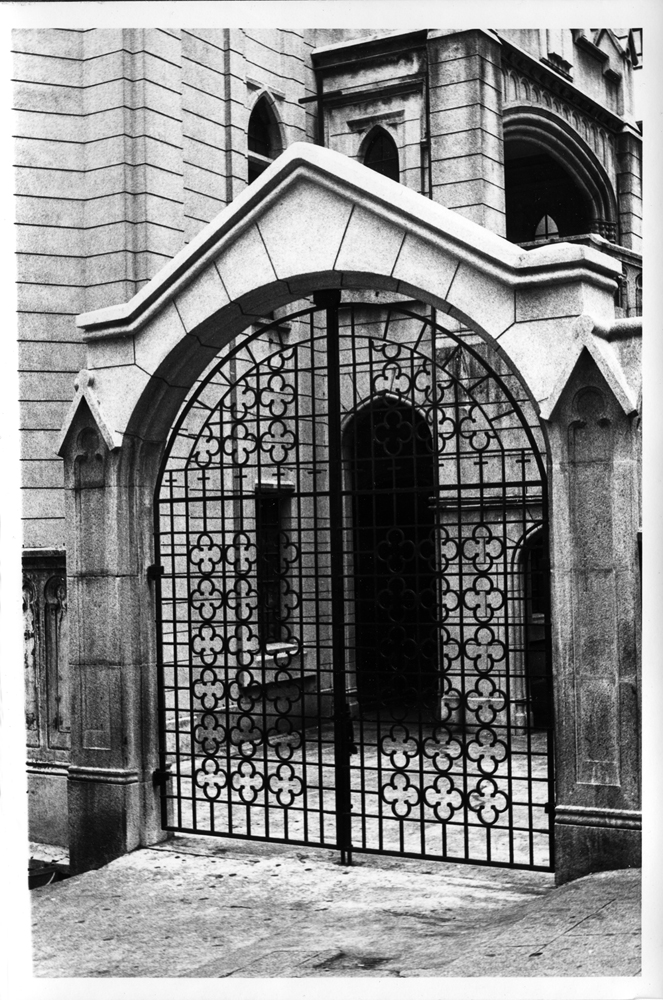

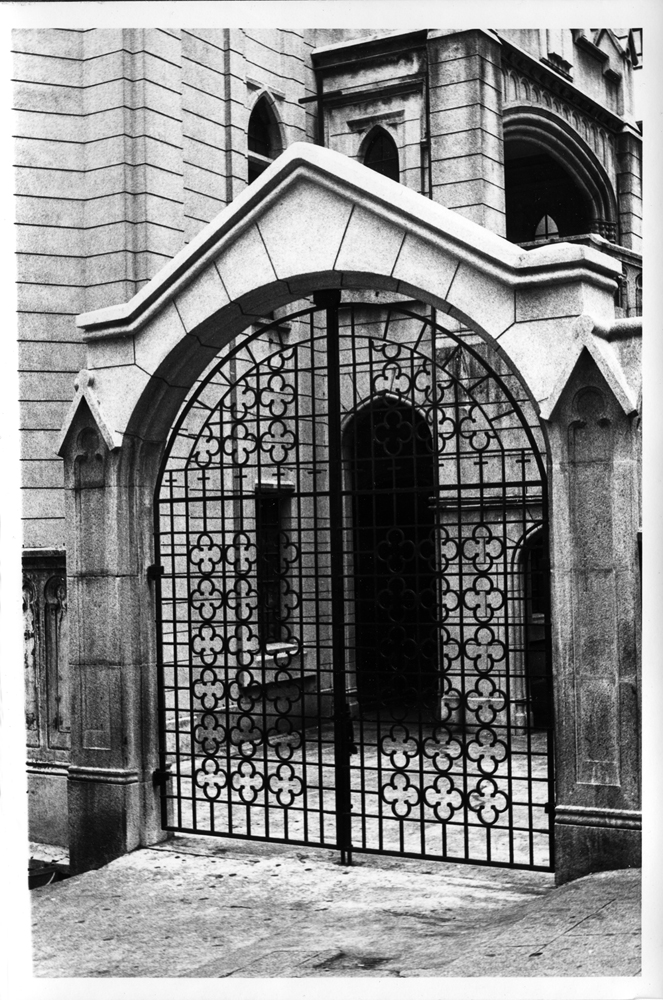

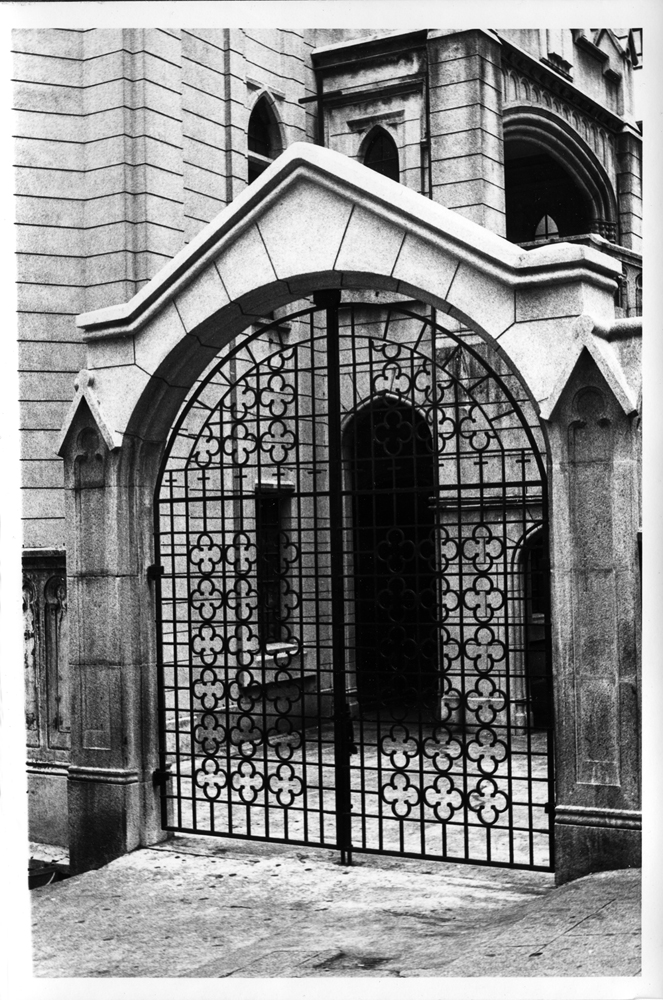

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

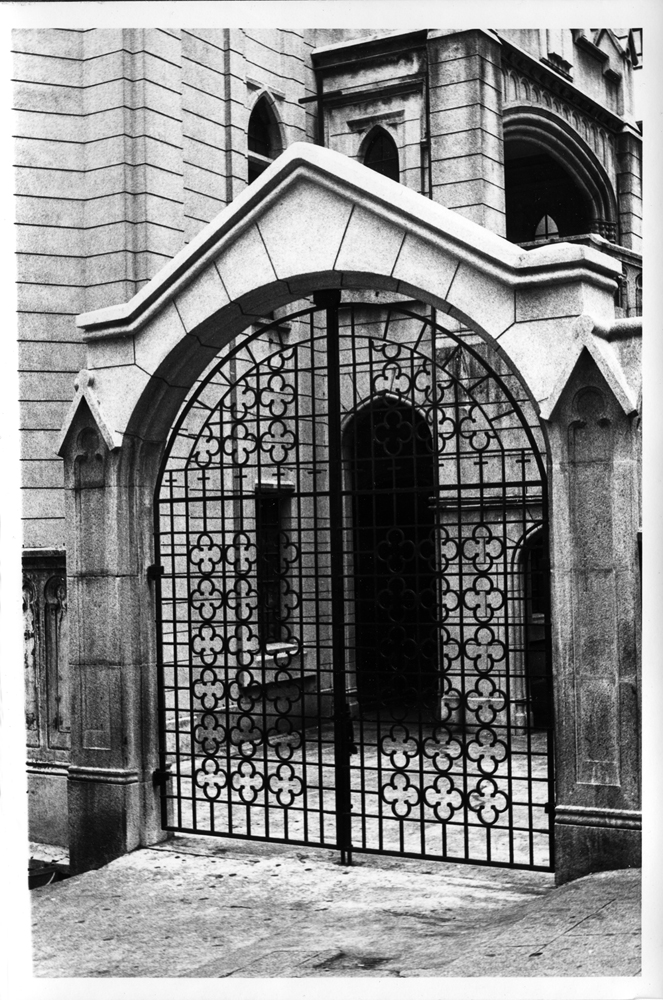

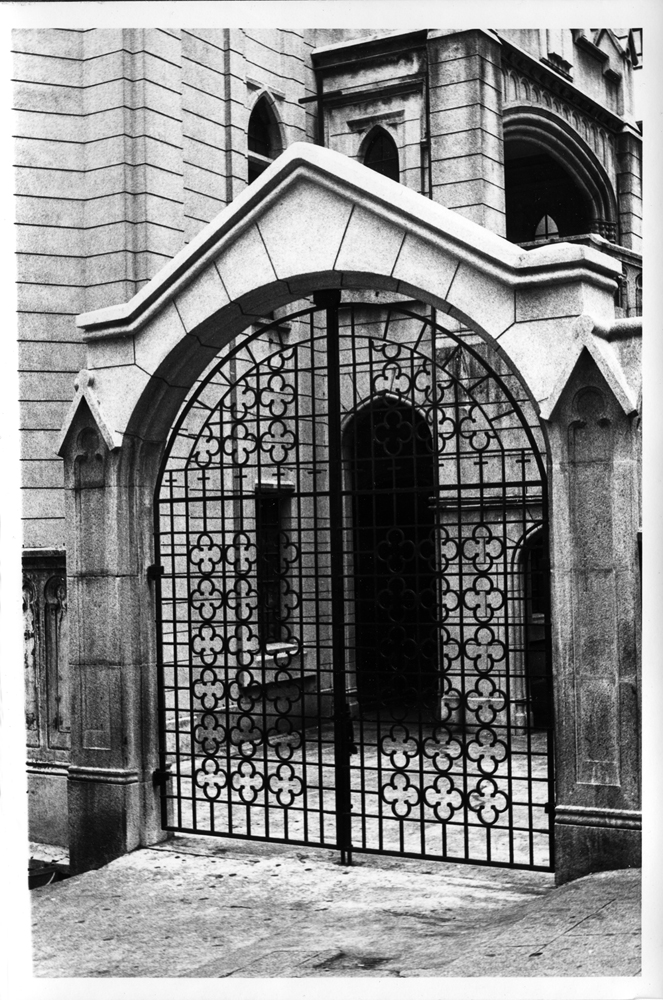

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

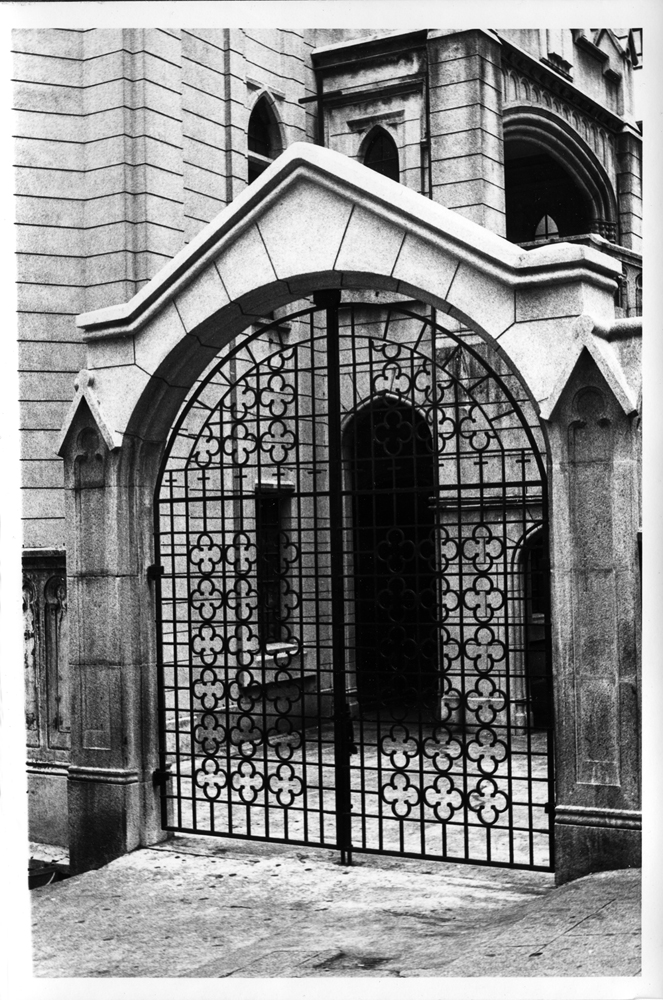

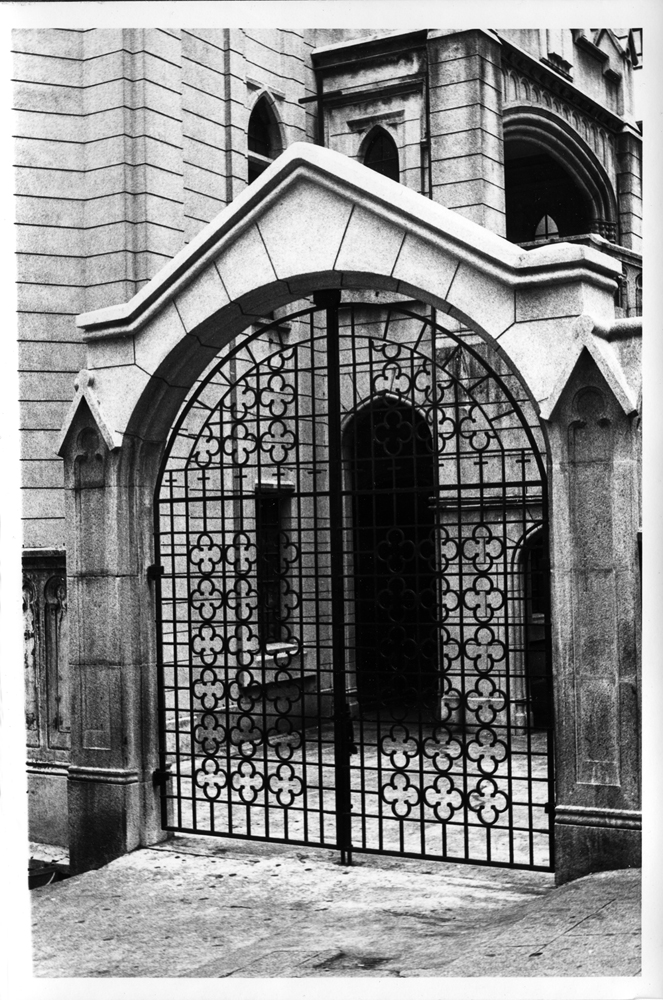

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 死亡日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

西營盤救恩堂

這是救恩堂面向西邊街的側面入口。1861年,巴色傳道會在救恩堂現址建立首間客家禮拜堂,附設學校及辦事處。1924年,巴色傳道會成立崇真會接管教堂,後於1927年自立,但條件之一是要重建教堂;重建工程於1932年完成,教堂改名為「救恩堂」。新教堂由建築師巴馬丹拿設計,以混凝土及石塊建造,採用仿哥德式建築風格,配以尖頂拱門及外加扶壁。教堂坐北向南,正門位於高街。建築物沿斜坡興建,教堂北面末端有一座塔樓。教堂毗連的學校和住宅用地先後於1958年及1995年重建。

| 日期 | 1970年代 |

| 地方 | 香港島/中西區/西營盤/救恩堂 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香港地 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | P2007.0119 |

Copyright © 2012 Hong Kong Memory