Collections

Collections Local Festivals Around the Year

Local Festivals Around the Year Festivals

Festivals 1st Lunar Month

1st Lunar Month Kwun Yum Treasury Opening Festival

Kwun Yum Treasury Opening Festival

-

借庫傳說

太平山街觀音堂於光緒乙未年(1895年)重建,第五代傳人鄧紀蓁說,早在香港開埠前已建有廟宇,是港島第一間觀音廟,後來遷至現址。由於年代久遠,已難考究何時開始觀音借庫活動,亦不清楚為何定在農曆正月廿六日,只知道祖先輩早年看見很多孩子無書可讀,於是根據一個與觀音有關的民間故事,以「借庫」形式籌集香油錢,幫助有需要的兒童。

-

孝子建橋

該故事名為「孝子修建洛陽橋」,講述一名孕婦乘船,遇上風浪,情況危急,她向觀音允諾如能脫險,誕下兒子,長大後定會建橋以利眾生。結果孕婦安然無恙,兒子蔡中興其後高中狀元,很想一完母親心願,奈何為官清廉無錢建橋。觀音受孝子感動,化身美女下凡,坐在他的船上徵婚,表示如有人用銀兩擲中她,即可娶她為妻,因而吸引了各路男兒大擲金錢,但無一擲中,銀兩堆滿船上,孝子收集後得以興建洛陽橋。

-

借庫風俗

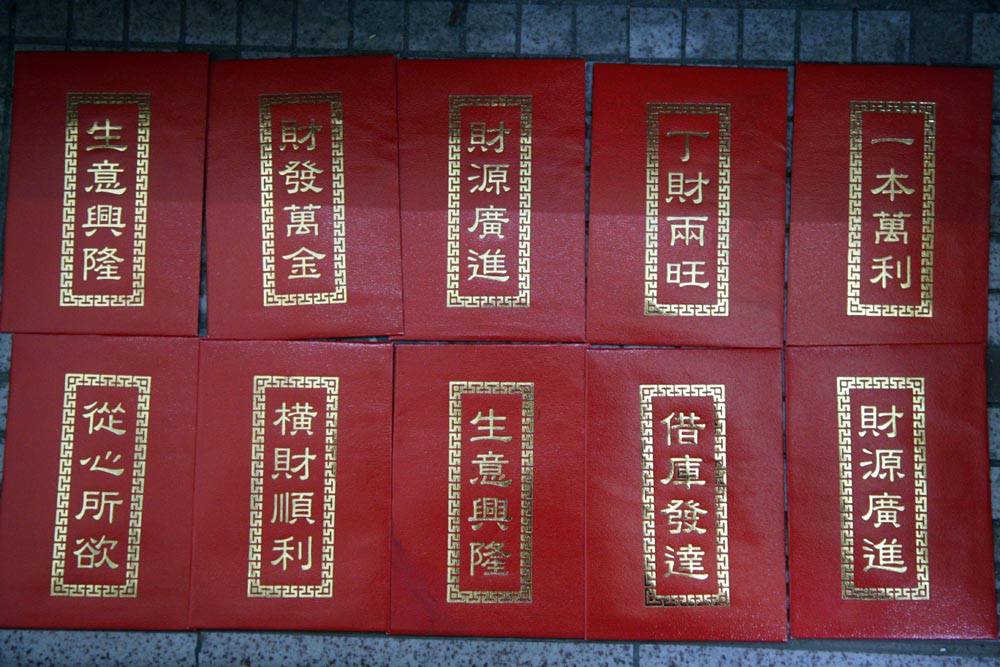

由此故事產生了觀音借庫活動,每年正月廿六日子時大開庫房。因此在農曆廿五日晚上,便有大批善信在各區的廟宇外面輪候入內,希望上頭炷香,尤以紅磡觀音廟最為熱鬧,大概因為其借出的銀碼至為鉅大,最高達數億元,故能令許多人「如願以償」。但太平山街觀音堂讓善信抽取的東西卻不涉及銀碼,只有寫上賺錢意頭的利是,例如「生意興隆」、「財源廣進」、「丁財兩旺」等。鄧紀蓁認為,觀音廟不是銀行或財務公司,不應提供大筆「金錢」外借。

借庫活動一直持續至廿六日傍晚,善信不斷入廟上香祈求,除了添香油外,亦購買各式各樣的吉祥物,如百寶袋、金錢、紙夾萬,鎮宅符,金銀錠、觀音金牌和「萬事勝意」旗等,因此為廟宇帶來一筆可觀的收入。