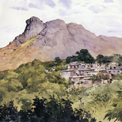

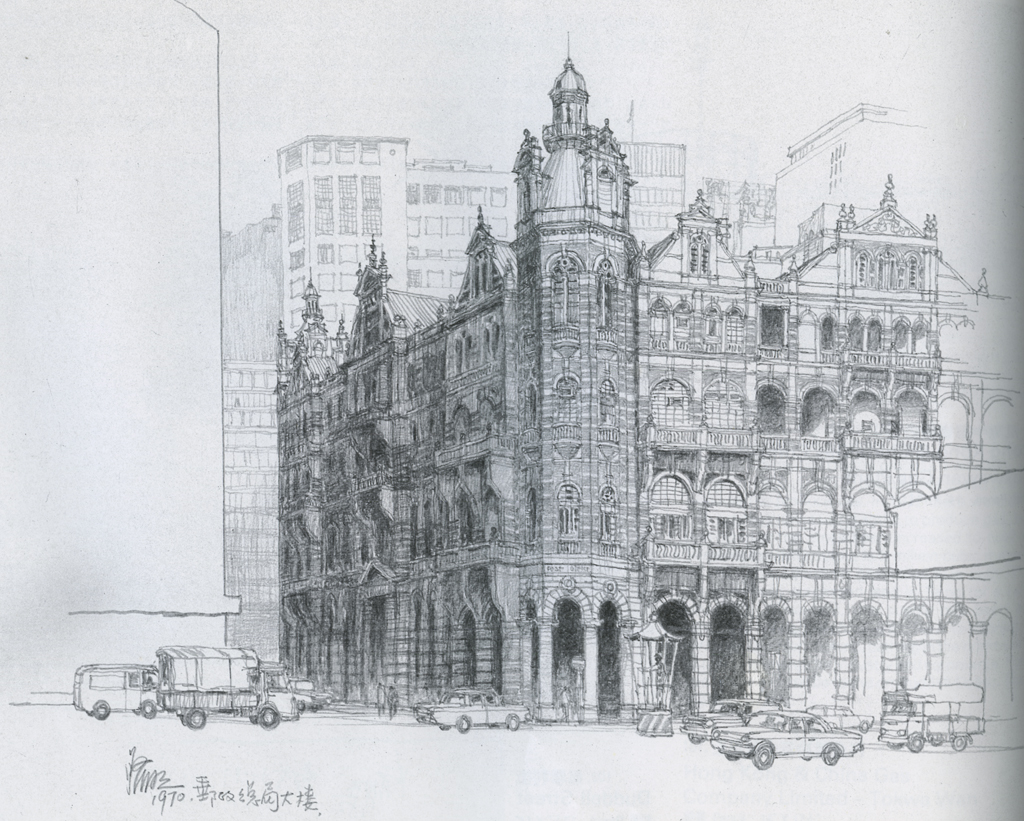

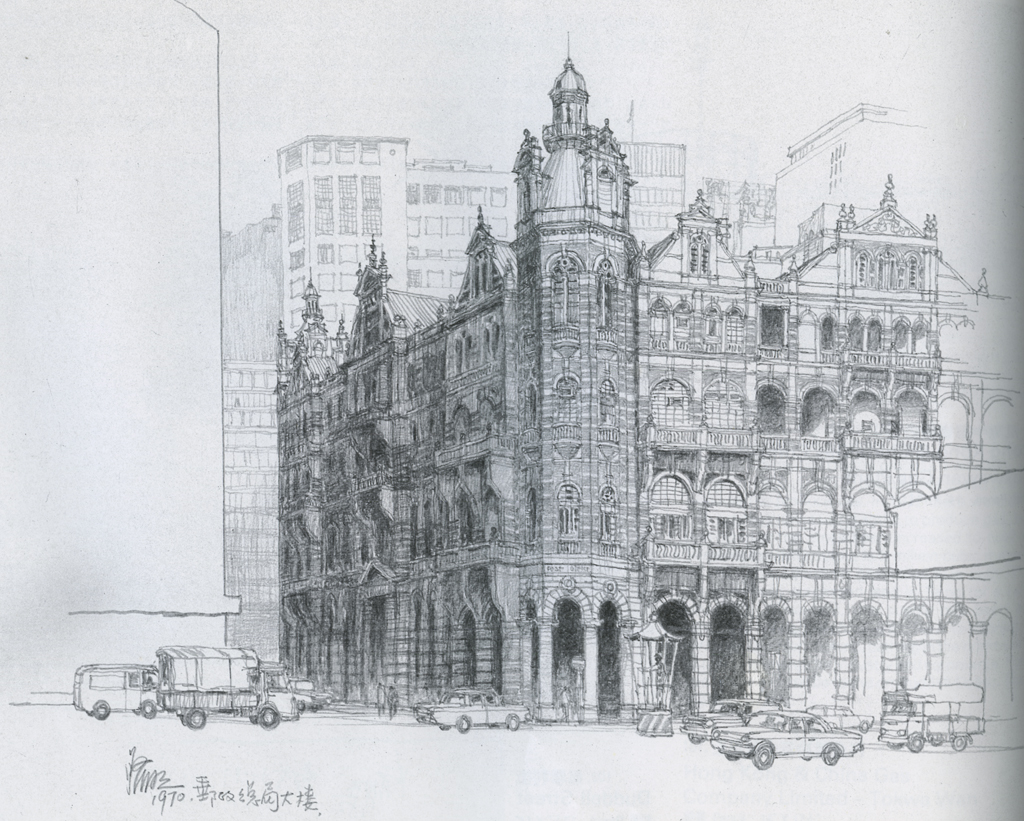

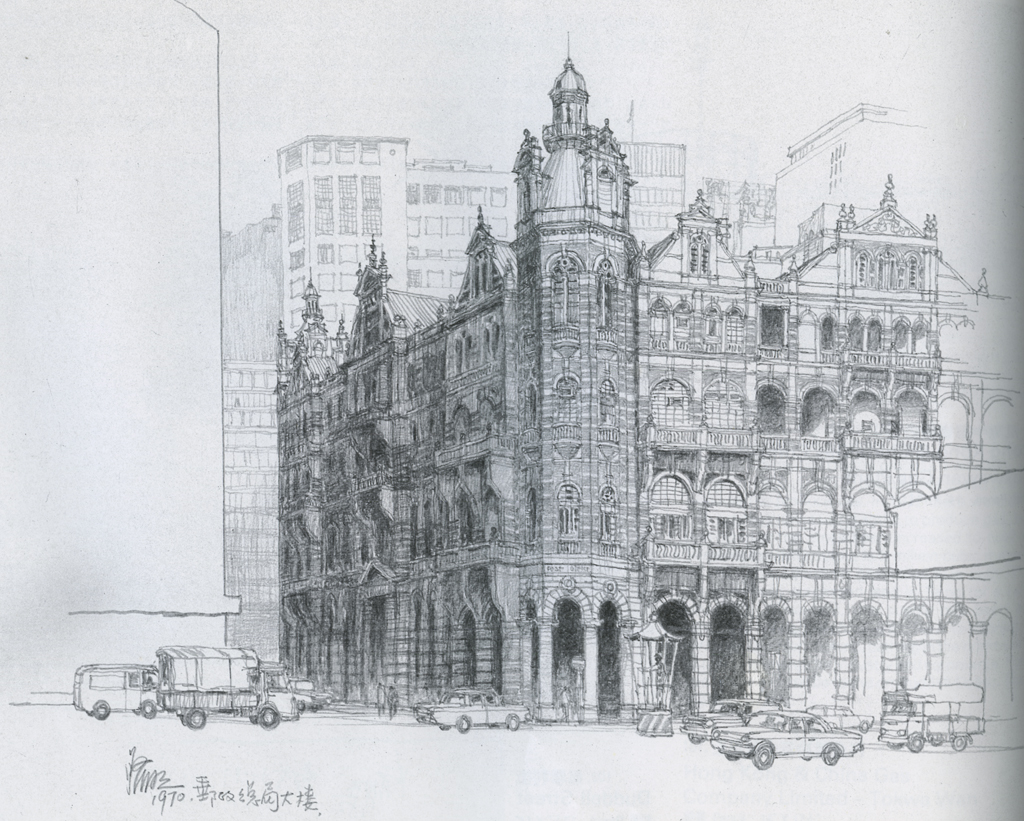

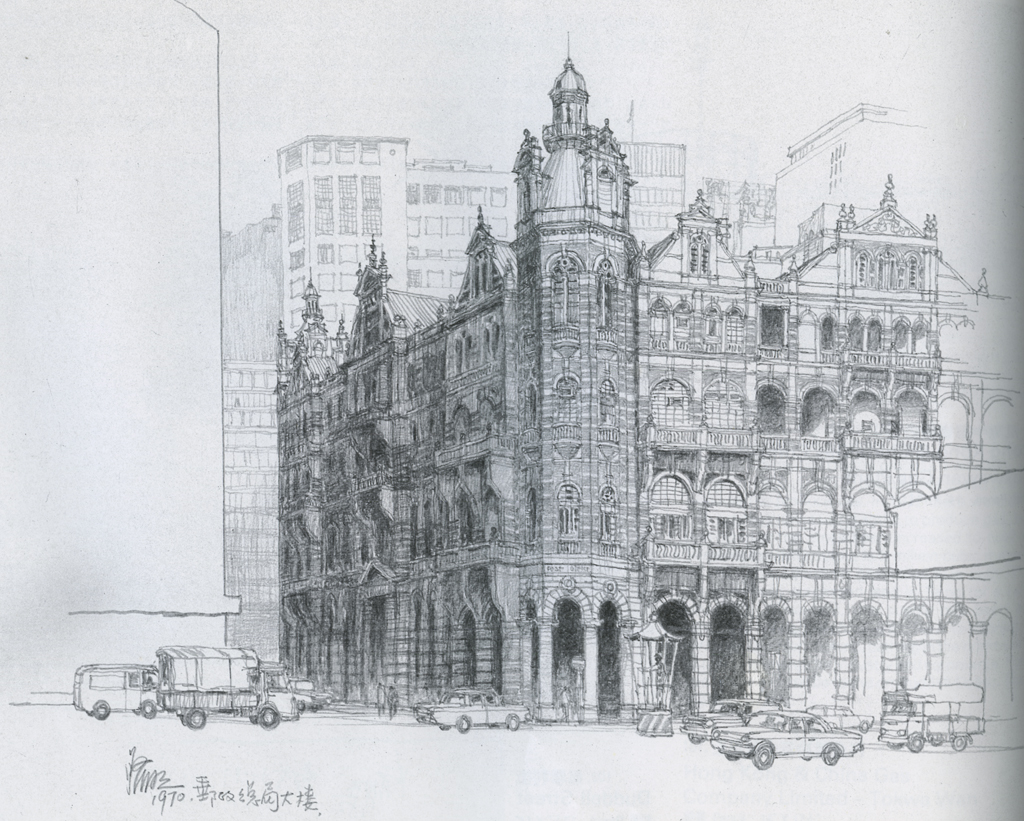

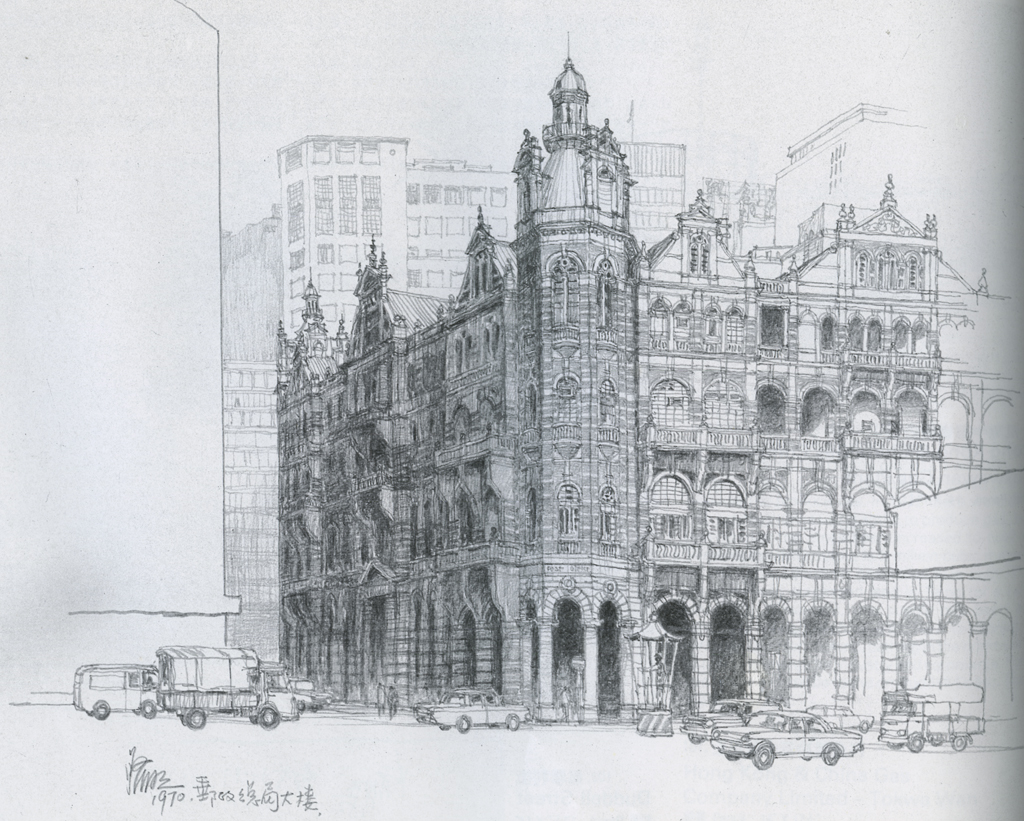

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。

隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

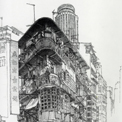

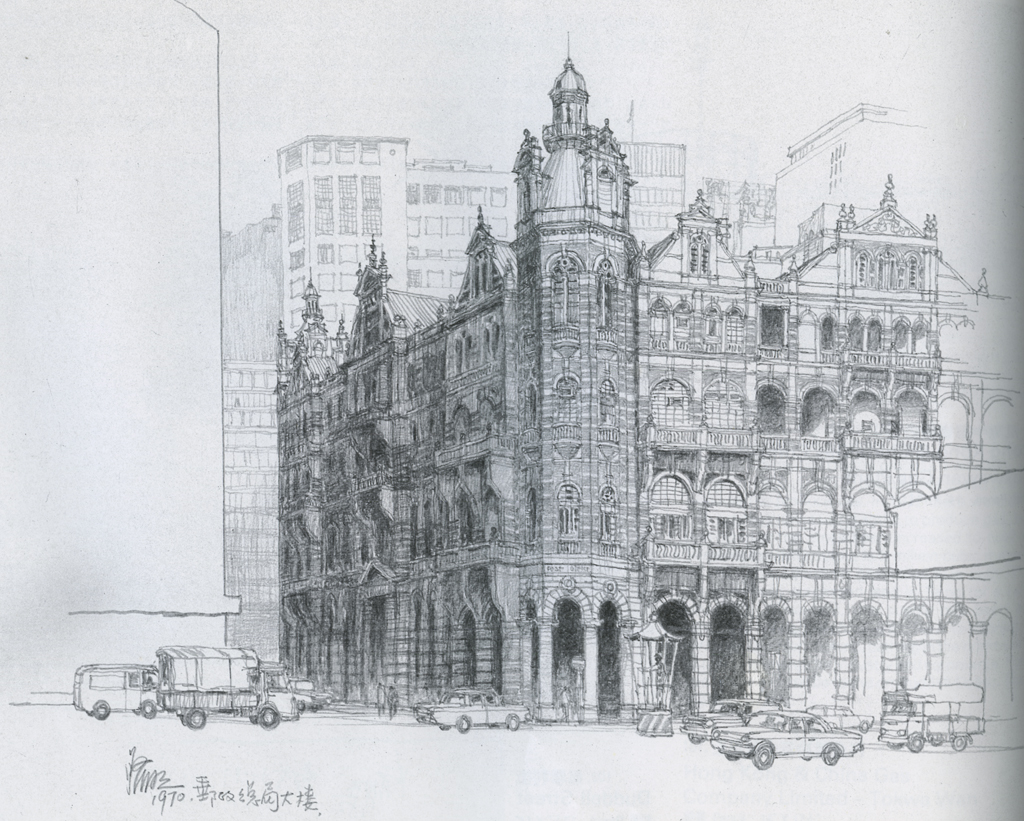

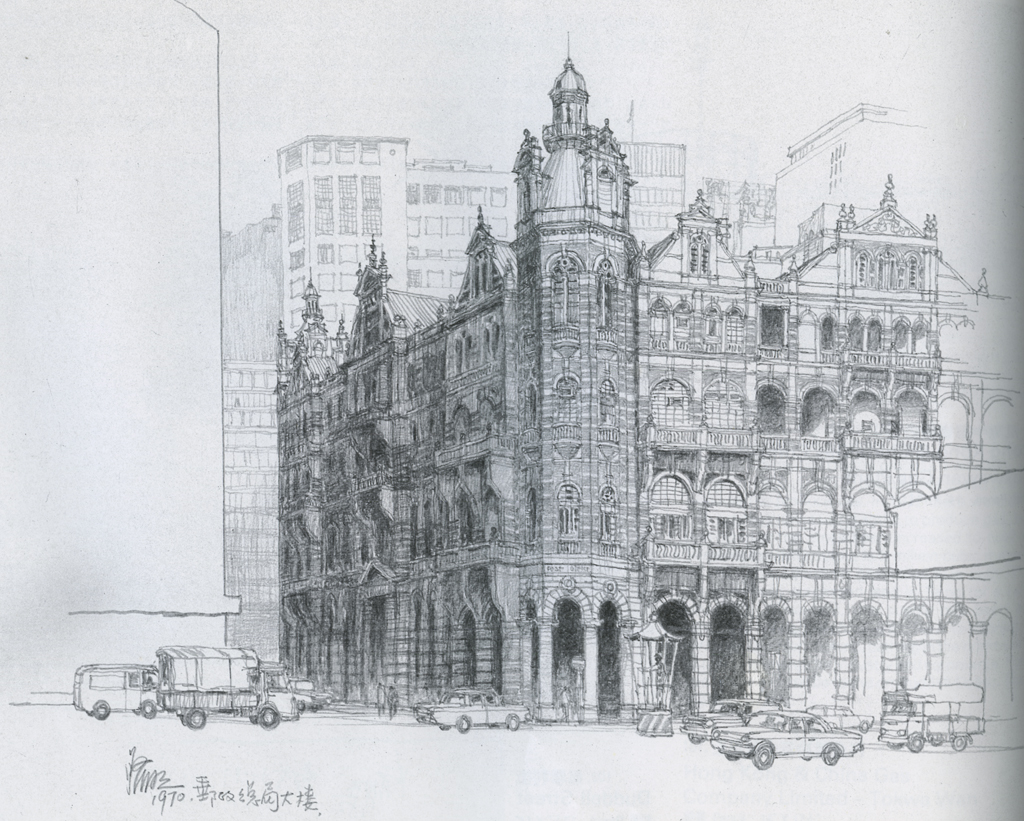

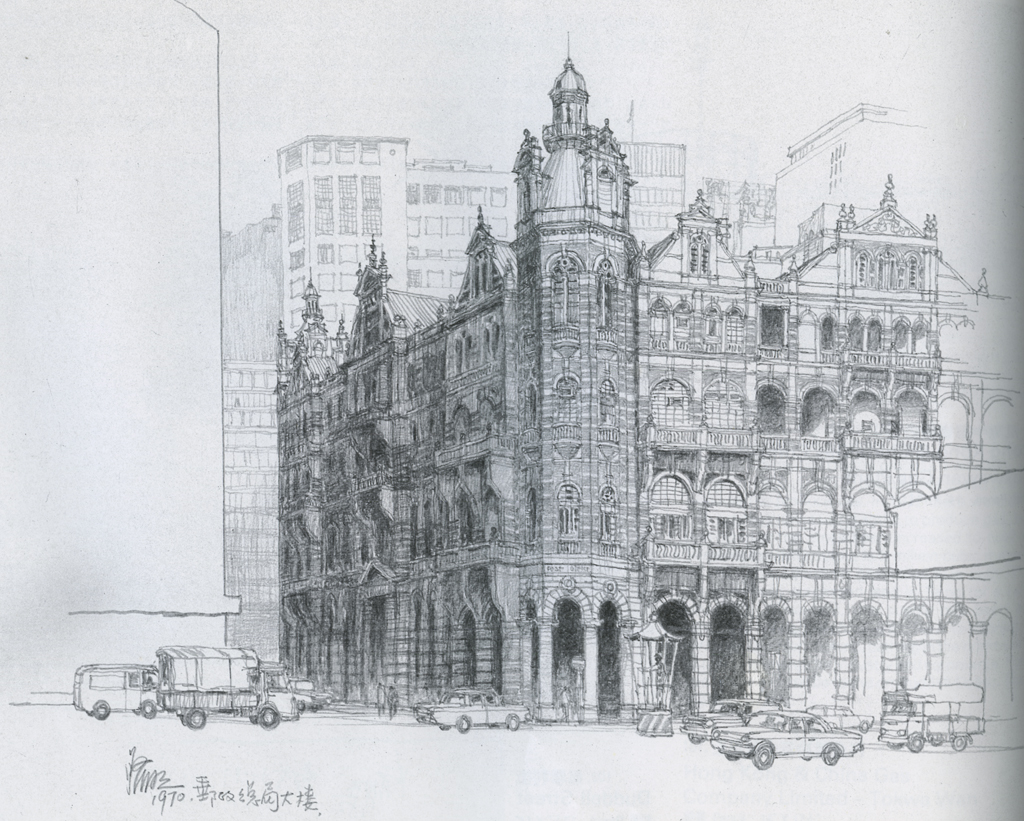

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

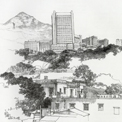

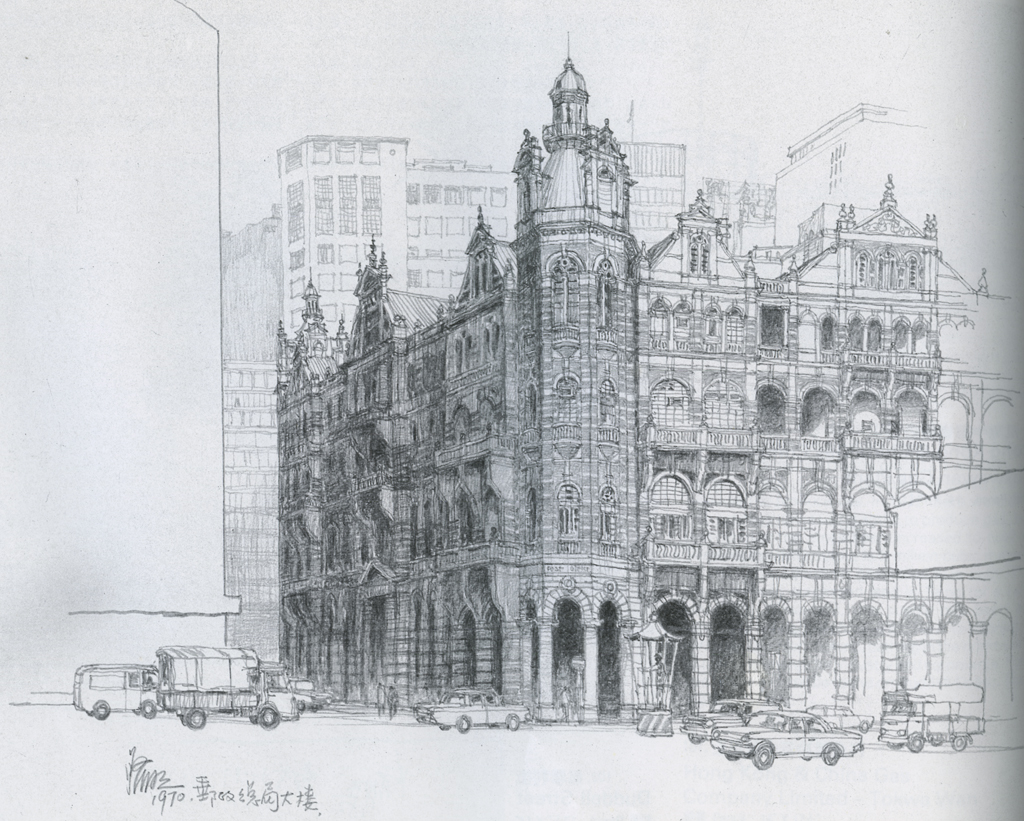

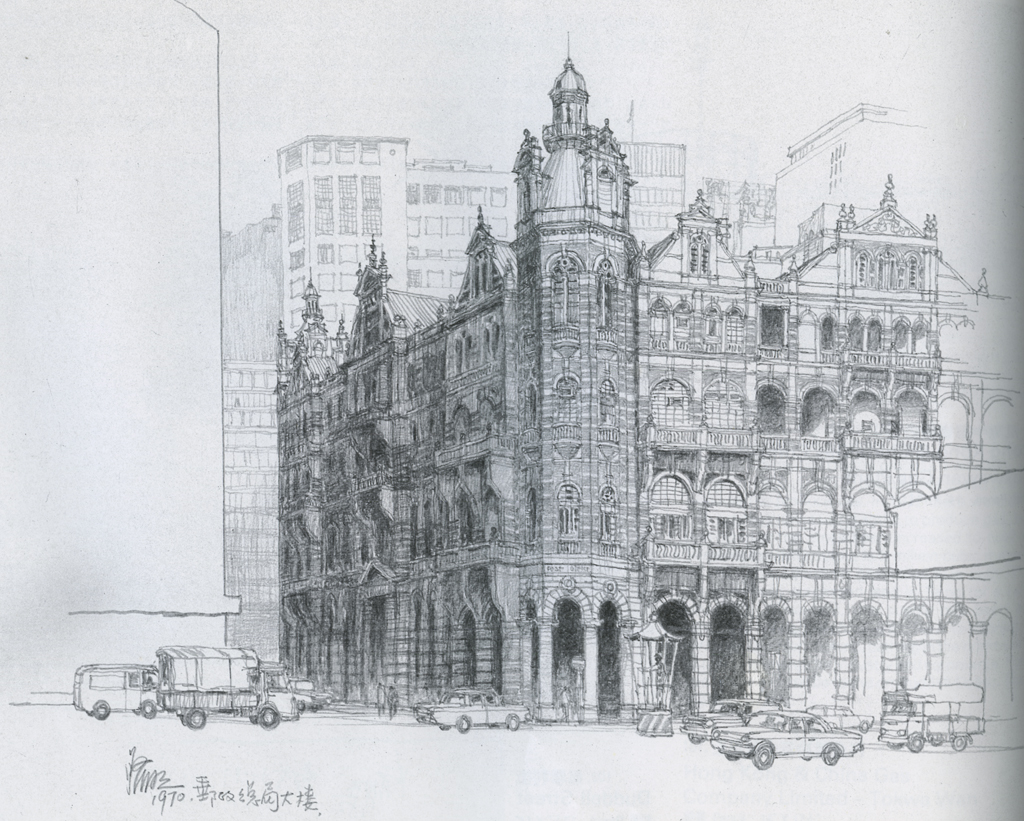

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

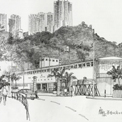

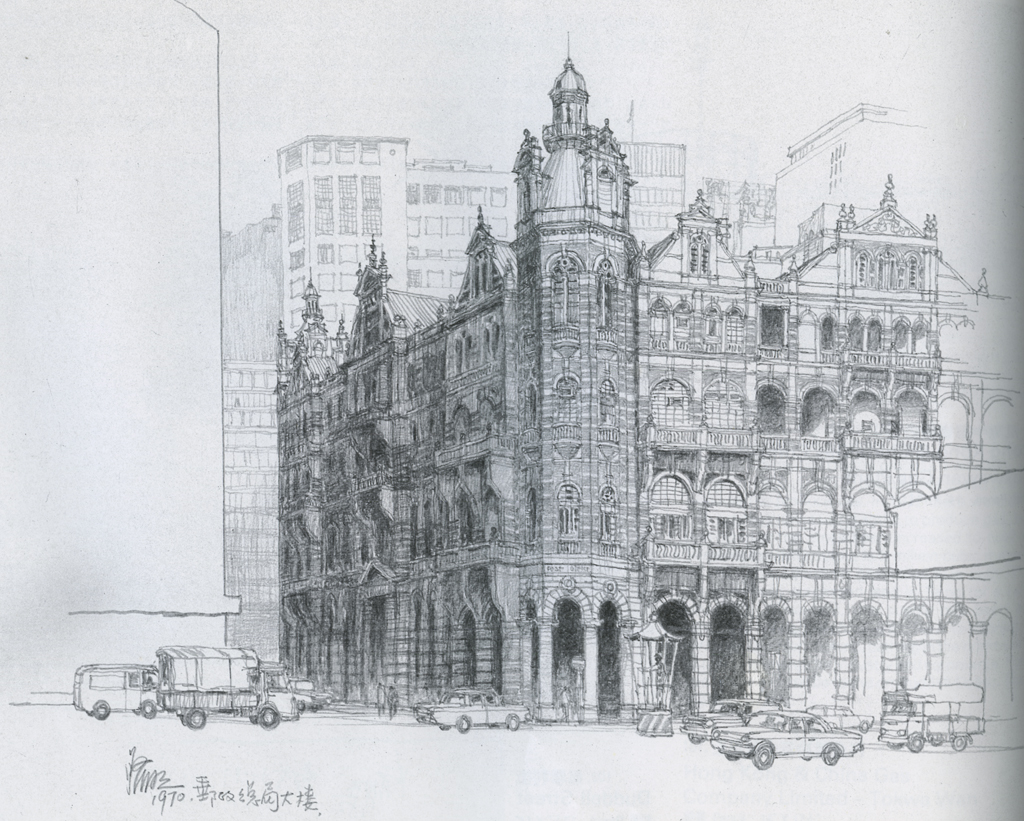

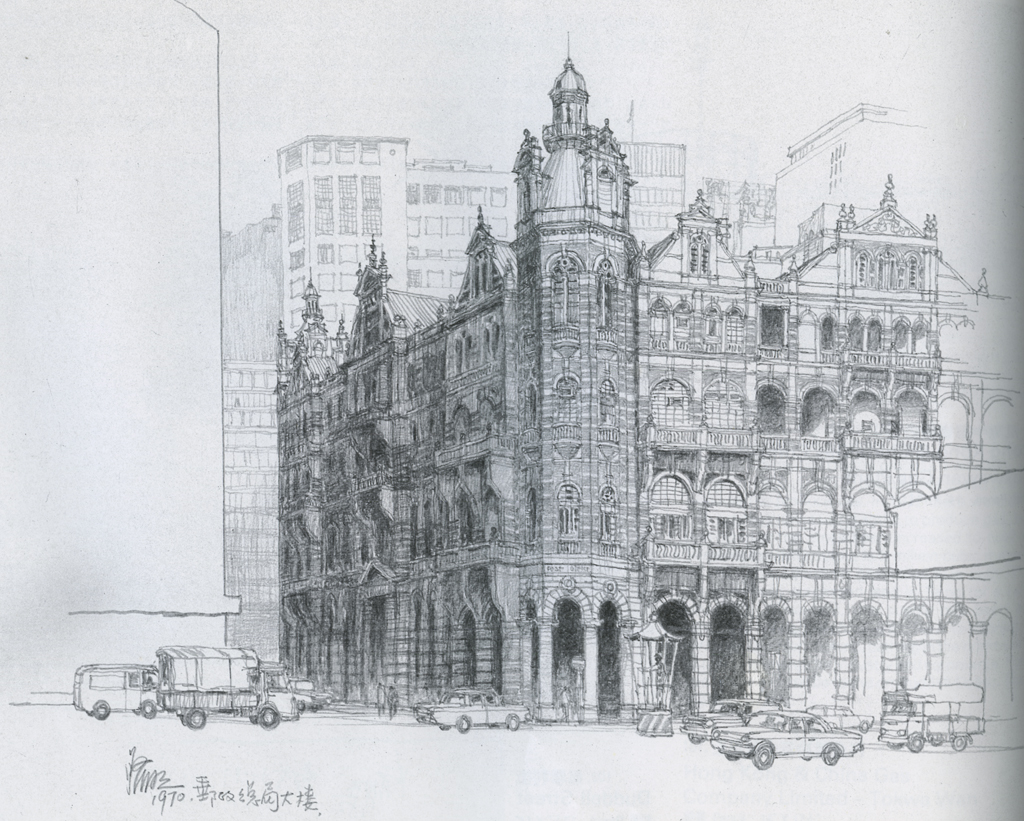

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 死亡日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

| 日期 | 1970 |

| 地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/第三代郵政總局 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明著、廖梅姬英譯:《香港史畫:江啓明香港寫生畫集》,香港:浸會校外進修學院,1991年,頁100 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-126 |

Copyright © 2012 Hong Kong Memory