战后工业

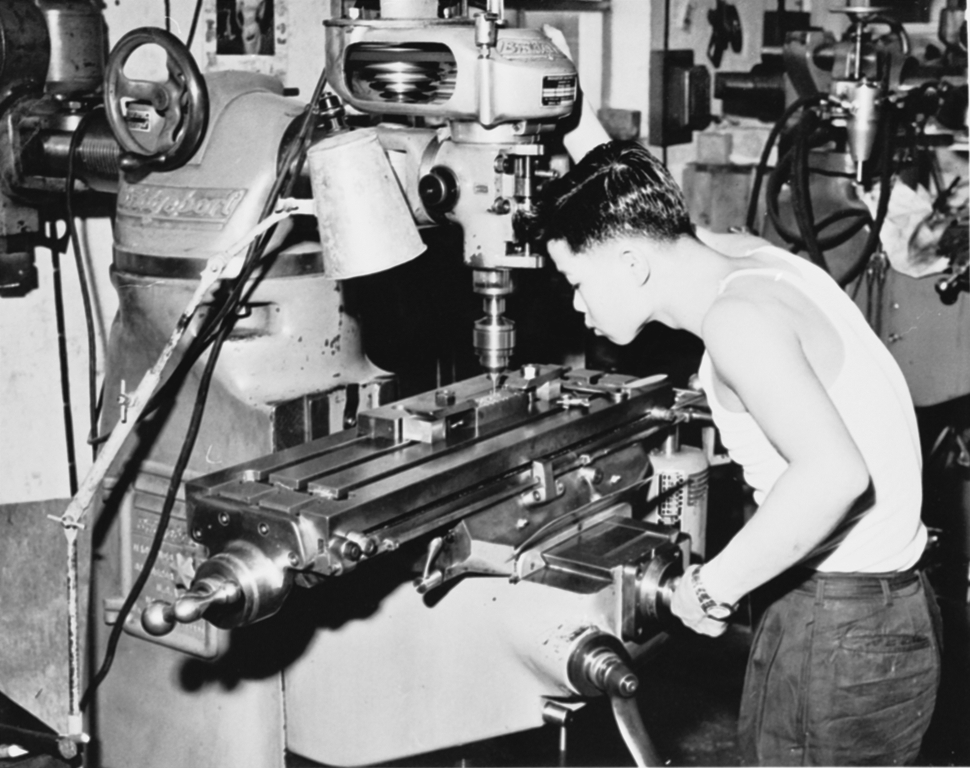

本部份收录公司照片28张,大部份有关旺角道厂房的生产流程,摄于1960年代。

香港工业的兴衰

战前的香港工业

香港工业历史久远,1870年代政府已记录本地制造业的生产活动,主要是与船运业有关的手工业,如木船制造、制绳、机器零件制造等。此外,食品制造业亦是重要行业,精制糖、糖姜、凉果、猪油等产品出口国内外。1900年代初,华籍厂商开始使用机器投产,最早由机器出产的产品有棉织背心、袜类、藤器傢俬、印刷纸品等。1920至1930年代,南洋、上海和广州的华籍资本家来港设厂,引进现代工业经营模式。 1932年英联邦特惠税落实,香港输出至英联邦国家和地区的制品享有优惠税率,促进本地织造、胶鞋、电筒、电池等行业的发展。至1941年沦陷前夕,登记工厂有1,200家,工业人口有9万多。可惜日治时期,本地工厂或被没收、破坏,厂家大多弃厂逃难,工业生产几近停顿。

战后香港工业的复员

经过二次大战的蹂躝,欧美国家的经济民生受到严重破坏,在复员时期当地市场依赖入口的日常品 供应。另外,先进工业国的生产设施及航运未及恢复,无法供应工业尚未发展的亚洲国家,东南亚国家对工业制品需求若渴,强大的出口需求刺激了本地制造业的复苏。战后不少厂家回港复业,初时虽然物资短缺,几年后香港制造业已迅速复兴,1947年全港註冊工厂有972间,雇用51,338名工人;1948年增至1,266间,工人81,571名,已恢复战前的水平。复员时期的工业大致维持战前旧貌,1947年造船及修船业雇用28%的註冊工人,是雇用工人最多的行业,至1950年代才被纺织业超越。香港经济仍以转口贸易为主体,1947年港产制品只佔10%的本地出口量。

战后香港工业化的契机:中国因素

战后几年里国内局势急变,反而促使香港工业的突破和成长。1946年国共内战爆发,1949年中国政权更替,大量移民涌至,不同背景的移民,以不同方式推动香港制造业的发展。上海是战前全国的工业中心,1945至1950年间有超过30位来自江浙的棉纺工业家来港,移植了先进机器、雄厚资金及现代管理技术,推动战后香港棉纺、织布、制衣等工业生产。另外,战后移民大多来自广东,广州、汕头等商埠,已有相当工业实力,移民中有富经验的工业人员,来港后落地生根,初时打工、然后自资设厂,由家庭式工厂做起,中小企主导便是香港制造业的特色。数量更多的是非技术难民,来港后为求温饱,拚命工作,甘愿在环境恶劣的厂房长时间开工,是香港工业的支柱。

战后香港工业化的契机:韩战禁运

国际局势同样对香港工业起著关键作用。1950年韩战爆发,翌年联合国通过对中国禁运的议案,香港随英国加入禁运行列,战略性物资如树胶、乳胶、合成橡胶、石油产品、部份钢铁产品、运输工具及机器等,不能经香港入口至内地。1951至1955年间,香港向中国的出口总额从16亿下降至1.82亿港元,佔出口总值的比例亦从36.2%暴跌至7.2%。韩战禁运对香港经济打击沉重,仓储、货运、银行、保险等行业首当其冲。部份从事转口贸易的人员熟知工业原料的供应来源和产品销路,不少人转投工业生产以谋求生机,迅速推动香港工业的增长。1956年香港制品的出口总值达32.1亿元,接近1950年贸易禁运前的37.1亿元的水平,足见本地工业制品对香港经济的贡献。

1950年代至1960年代新兴工业的成长

战後香港的工业门类与战前有不少差异,因科技的进步、生活方式的变革,树胶、电筒、制药等战前主要行业逐渐式微,取而代之的是纺织、制衣、塑胶、钟表和电子等新兴工业,成为香港制造业的支柱。上海工业家来港创办纺织厂,并采用先进纺纱技术,织布、漂染、制衣工厂随之兴起,自此纺织业一直是本地制造业的龙头。塑胶是二战时大量研发的新兴物料,战後欧美化工企业向本港供应塑料,生产塑胶玩具、胶花、塑胶用品等。1950年代初瑞士和德国放宽手表机芯出口限制,香港成表组装业由此诞生,并带动了表带和表壳等配件生产。1960年代不少美资、日资公司来港设厂生产原子粒收音机、电视机、通讯器材、精密电子零件等,造就了香港电子业的崛起。

由加工装配至垂直生产

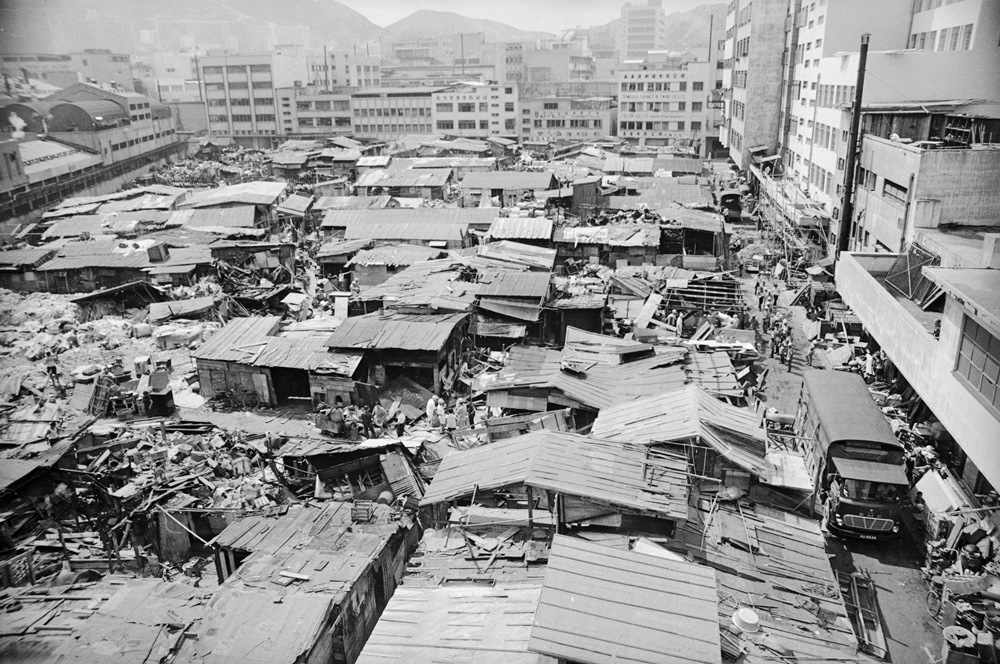

藏身于唐楼、寮屋、徙置大厦的山寨厂

战前的本地工厂集中在深水埗、旺角、九龙城、西环等旧城区,小厂设于唐楼内与民居毗邻;财力较强的大厂买地,兴建独立厂房,有些更设有宿舍、货仓、写字楼等。战后工厂如雨后春荀般涌现,大部份以山寨式经营,1950年代不少厂商仅以数千元创业,只能负担便宜租金,在唐楼住家设厂,多以前厂后居运作,厂房空间狭小,机器和设备简陋,只靠厂商一家和三数个工人操作。塑胶及五金厂使用较多重型机器,多在地铺设厂;使用小型机械的缝衣工场,则在楼上设厂;另有小厂商在寮屋区搭建简陋厂房。为安置受清拆影响的小厂,1958年政府在长沙湾兴建第一个工厂徙置大厦,后在多个徙置区旁兴建六至七层H型或I型的工厂大厦,让小厂以低廉租金继续经营。

新兴工业区的形成

战后人口膨胀、土地短缺,市区地价高昂,工业家投诉乏地起厂。1950年代政府开始以新市镇政策开发工业和居住土地。新市镇经大规模移山填海工程发展起来,除有便宜土地供大厂商建厂,还设有多层工业大厦供中小型工厂,兴建廉租屋可为工业供应劳动力。观塘和荃湾是最早的新市镇,随后有屯门和沙田。

政府另在市区边缘开发工业区,1950年代至1960年代出现的工业区计有长沙湾、大角咀、新蒲岗、筲箕湾、黄竹坑、柴湾等。因地价低廉、交通便捷、接近劳工等优势,吸引各类型工厂迁入。1960年代中,新蒲岗大有街地段开投时,底价仅为每呎6元,有助制衣和塑胶等劳工密集工厂的扩张。1970年代至1980年代,大埔工业邨及元朗工业邨落成,吸引大企业迁徙至新界地区。

出口导向型轻工业

香港工业以出口导向的轻工业为主,战后初年以南洋和英联邦为主要市场,基本上延续了战前的趋势。受惠于1932年在渥太华会议通过的协定,香港产品出口至英属地区,享有特惠关税。另外,南洋聚居大量华侨,香港与南洋交通便利,加上语言及文化的连系,厂商多以南洋为首选市场,港产的恤衫、中成药、日用品畅销当地。

1950年代末,欧美市场逐渐开放,反而东南亚国家为发展本土工业,采取保护主义政策,香港厂家转而透过洋行接触欧美客户。1960年代中业,美国是香港最大出口市场,玩具、成衣、塑胶花、假发是主要的输美产品。1970年代,较大规模的港厂与美国客户采用代工生产的模式,出口量更见膨胀。1980年代后港商在内地设厂之余,同时开发内销市场。

香港工业的本地市场

香港是发达国家消费品的产地

1980年代前香港厂商透过洋行出口

为享用关税优惠香港制造业到落后地区设厂

香港生产线移植珠三角

1970年代起因地价飞涨、劳工短缺、邻近国家工业化等因素,香港的劳工密集行业面对激烈竞争,尤其中小型厂家面临严峻的经营环境。1970年代末内地积极吸引港商投资,本地工业开始北移,享受内地廉价的土地和劳力。由于语言文化相近,港商集中在珠三角设厂,尤以深圳和东莞为甚。1979年至2005年期间,港商在广东的投资额占全省外资总额64.7%。

1980年代北移的工厂以「三来一补」方式运作,即港方提供原料、设备、技术和管理,内地提供厂房和工人,成品运返香港包装和出口。劳力密集行业率先北移,例如制衣、塑胶、钟表、电子等;上游工厂大多属资本和技术密集,北移的步伐较晚,当更多下游厂家已搬往内地,工业原料厂亦紧追北移步伐。

生产线全面北移 香港制造业转型

1980年代仍有港商对内地的投资环境抱观望态度,1990年代北移的港厂有爆炸性的增长。2007年广东的港资企业中,约9成在1991年后成立,尤以1996年至2000年为高峰。1990年代「三资企业」模式普及,港商扩大生产规模,自行买地设厂,发展内销业务。因土地和工资成本低廉,港商可承接的货量大增,因此不少原属中型的厂商在内地设厂后,业务相较在香港投产时倍增。

1990年代香港的厂房陆续收缩,工人分批遣散,公司在香港保留办公室,负责接单、银行、会计、物流、法律等服务。为再减低成本,近年这些后勤服务亦北移,长驻内地工作的港人逐年上升,从1988年的52,300人增至2005年的237,500人。2000年后随着珠三角经营成本上升,劳动密集的生产再向其他省份转移,尤以长三角地区为甚。

香港制造业生存之路:代工生产、原始设计制造、自有品牌生产?

1970年代起代工生产是香港工业的主要模式,常见于制衣、电子、玩具、钟表、电器等消费制品行业。香港厂商与品牌公司、大型零售商等欧美客户合作,厂商按客户提供的样式和设计投产,不参与销售。1980年代少部份大公司尝试发展原始设计制造和自有品牌生产业务,开设研发、设计、市场推广和销售部门,或由自己的生产线制造,或交其他工厂代工。 投入原始设计制造或自有品牌生产模式的企业,多由第二代接班,他们接受过西方教育,有现代商业管理知识。有厂家认为,代工生产的需求持续,香港厂家以代工生产为生存策略者,可保平稳发展;若选择原始设计制造和自有品牌生产者,要自设零售渠道和确立品牌形象,无雄厚财力者不行,非中小厂家生存之路。

香港政府的工业角色?

香港政府向来奉行不干预政策,采取被动的角色。香港工商署于1949年成立,为新兴行业提供意见,与海外市场推广香港产品。政府在工业的重要角色在供应工业用地方面,以城市规划及土地投标政策安排或吸引厂商到新开发的土地上设厂。此外,政府成立法定机构,包括香港工业总会 (1960年成立)、贸易发展局 (1966年成立)、生产力促进局 (1967年成立)、以至职业训练局 (1982年)等,透过安排外访、举办展览会、交流及研讨、宣传、技术培训、信息流通等,发挥不同的支持角色。成效如何,政府、业界和机构各有不同观点,尤其在讨论香港工业的路向时,争议更大。但可以肯定的是,相较其他东亚地区的政府如南韩和台湾,香港政府侧重支持和扶助的角色。

- {{0+1}}

- {{1+1}}

- {{2+1}}

- {{3+1}}

- {{4+1}}

- {{5+1}}

- {{6+1}}

- {{7+1}}

- {{8+1}}

- {{9+1}}

- {{10+1}}

- {{11+1}}

- {{12+1}}

- {{13+1}}

- {{14+1}}

- {{15+1}}

- {{16+1}}

- {{17+1}}

战前的香港工业

香港工业历史久远,1870年代政府已记录本地制造业的生产活动,主要是与船运业有关的手工业,如木船制造、制绳、机器零件制造等。此外,食品制造业亦是重要行业,精制糖、糖姜、凉果、猪油等产品出口国内外。1900年代初,华籍厂商开始使用机器投产,最早由机器出产的产品有棉织背心、袜类、藤器傢俬、印刷纸品等。1920至1930年代,南洋、上海和广州的华籍资本家来港设厂,引进现代工业经营模式。 1932年英联邦特惠税落实,香港输出至英联邦国家和地区的制品享有优惠税率,促进本地织造、胶鞋、电筒、电池等行业的发展。至1941年沦陷前夕,登记工厂有1,200家,工业人口有9万多。可惜日治时期,本地工厂或被没收、破坏,厂家大多弃厂逃难,工业生产几近停顿。

战后香港工业的复员

经过二次大战的蹂躝,欧美国家的经济民生受到严重破坏,在复员时期当地市场依赖入口的日常品 供应。另外,先进工业国的生产设施及航运未及恢复,无法供应工业尚未发展的亚洲国家,东南亚国家对工业制品需求若渴,强大的出口需求刺激了本地制造业的复苏。战后不少厂家回港复业,初时虽然物资短缺,几年后香港制造业已迅速复兴,1947年全港註冊工厂有972间,雇用51,338名工人;1948年增至1,266间,工人81,571名,已恢复战前的水平。复员时期的工业大致维持战前旧貌,1947年造船及修船业雇用28%的註冊工人,是雇用工人最多的行业,至1950年代才被纺织业超越。香港经济仍以转口贸易为主体,1947年港产制品只佔10%的本地出口量。

战后香港工业化的契机:中国因素

战后几年里国内局势急变,反而促使香港工业的突破和成长。1946年国共内战爆发,1949年中国政权更替,大量移民涌至,不同背景的移民,以不同方式推动香港制造业的发展。上海是战前全国的工业中心,1945至1950年间有超过30位来自江浙的棉纺工业家来港,移植了先进机器、雄厚资金及现代管理技术,推动战后香港棉纺、织布、制衣等工业生产。另外,战后移民大多来自广东,广州、汕头等商埠,已有相当工业实力,移民中有富经验的工业人员,来港后落地生根,初时打工、然后自资设厂,由家庭式工厂做起,中小企主导便是香港制造业的特色。数量更多的是非技术难民,来港后为求温饱,拚命工作,甘愿在环境恶劣的厂房长时间开工,是香港工业的支柱。

战后香港工业化的契机:韩战禁运

国际局势同样对香港工业起著关键作用。1950年韩战爆发,翌年联合国通过对中国禁运的议案,香港随英国加入禁运行列,战略性物资如树胶、乳胶、合成橡胶、石油产品、部份钢铁产品、运输工具及机器等,不能经香港入口至内地。1951至1955年间,香港向中国的出口总额从16亿下降至1.82亿港元,佔出口总值的比例亦从36.2%暴跌至7.2%。韩战禁运对香港经济打击沉重,仓储、货运、银行、保险等行业首当其冲。部份从事转口贸易的人员熟知工业原料的供应来源和产品销路,不少人转投工业生产以谋求生机,迅速推动香港工业的增长。1956年香港制品的出口总值达32.1亿元,接近1950年贸易禁运前的37.1亿元的水平,足见本地工业制品对香港经济的贡献。

1950年代至1960年代新兴工业的成长

战後香港的工业门类与战前有不少差异,因科技的进步、生活方式的变革,树胶、电筒、制药等战前主要行业逐渐式微,取而代之的是纺织、制衣、塑胶、钟表和电子等新兴工业,成为香港制造业的支柱。上海工业家来港创办纺织厂,并采用先进纺纱技术,织布、漂染、制衣工厂随之兴起,自此纺织业一直是本地制造业的龙头。塑胶是二战时大量研发的新兴物料,战後欧美化工企业向本港供应塑料,生产塑胶玩具、胶花、塑胶用品等。1950年代初瑞士和德国放宽手表机芯出口限制,香港成表组装业由此诞生,并带动了表带和表壳等配件生产。1960年代不少美资、日资公司来港设厂生产原子粒收音机、电视机、通讯器材、精密电子零件等,造就了香港电子业的崛起。

藏身于唐楼、寮屋、徙置大厦的山寨厂

战前的本地工厂集中在深水埗、旺角、九龙城、西环等旧城区,小厂设于唐楼内与民居毗邻;财力较强的大厂买地,兴建独立厂房,有些更设有宿舍、货仓、写字楼等。战后工厂如雨后春荀般涌现,大部份以山寨式经营,1950年代不少厂商仅以数千元创业,只能负担便宜租金,在唐楼住家设厂,多以前厂后居运作,厂房空间狭小,机器和设备简陋,只靠厂商一家和三数个工人操作。塑胶及五金厂使用较多重型机器,多在地铺设厂;使用小型机械的缝衣工场,则在楼上设厂;另有小厂商在寮屋区搭建简陋厂房。为安置受清拆影响的小厂,1958年政府在长沙湾兴建第一个工厂徙置大厦,后在多个徙置区旁兴建六至七层H型或I型的工厂大厦,让小厂以低廉租金继续经营。

新兴工业区的形成

战后人口膨胀、土地短缺,市区地价高昂,工业家投诉乏地起厂。1950年代政府开始以新市镇政策开发工业和居住土地。新市镇经大规模移山填海工程发展起来,除有便宜土地供大厂商建厂,还设有多层工业大厦供中小型工厂,兴建廉租屋可为工业供应劳动力。观塘和荃湾是最早的新市镇,随后有屯门和沙田。

政府另在市区边缘开发工业区,1950年代至1960年代出现的工业区计有长沙湾、大角咀、新蒲岗、筲箕湾、黄竹坑、柴湾等。因地价低廉、交通便捷、接近劳工等优势,吸引各类型工厂迁入。1960年代中,新蒲岗大有街地段开投时,底价仅为每呎6元,有助制衣和塑胶等劳工密集工厂的扩张。1970年代至1980年代,大埔工业邨及元朗工业邨落成,吸引大企业迁徙至新界地区。

出口导向型轻工业

香港工业以出口导向的轻工业为主,战后初年以南洋和英联邦为主要市场,基本上延续了战前的趋势。受惠于1932年在渥太华会议通过的协定,香港产品出口至英属地区,享有特惠关税。另外,南洋聚居大量华侨,香港与南洋交通便利,加上语言及文化的连系,厂商多以南洋为首选市场,港产的恤衫、中成药、日用品畅销当地。

1950年代末,欧美市场逐渐开放,反而东南亚国家为发展本土工业,采取保护主义政策,香港厂家转而透过洋行接触欧美客户。1960年代中业,美国是香港最大出口市场,玩具、成衣、塑胶花、假发是主要的输美产品。1970年代,较大规模的港厂与美国客户采用代工生产的模式,出口量更见膨胀。1980年代后港商在内地设厂之余,同时开发内销市场。

1980年代前香港厂商透过洋行出口

为享用关税优惠香港制造业到落后地区设厂

香港生产线移植珠三角

1970年代起因地价飞涨、劳工短缺、邻近国家工业化等因素,香港的劳工密集行业面对激烈竞争,尤其中小型厂家面临严峻的经营环境。1970年代末内地积极吸引港商投资,本地工业开始北移,享受内地廉价的土地和劳力。由于语言文化相近,港商集中在珠三角设厂,尤以深圳和东莞为甚。1979年至2005年期间,港商在广东的投资额占全省外资总额64.7%。

1980年代北移的工厂以「三来一补」方式运作,即港方提供原料、设备、技术和管理,内地提供厂房和工人,成品运返香港包装和出口。劳力密集行业率先北移,例如制衣、塑胶、钟表、电子等;上游工厂大多属资本和技术密集,北移的步伐较晚,当更多下游厂家已搬往内地,工业原料厂亦紧追北移步伐。

生产线全面北移 香港制造业转型

1980年代仍有港商对内地的投资环境抱观望态度,1990年代北移的港厂有爆炸性的增长。2007年广东的港资企业中,约9成在1991年后成立,尤以1996年至2000年为高峰。1990年代「三资企业」模式普及,港商扩大生产规模,自行买地设厂,发展内销业务。因土地和工资成本低廉,港商可承接的货量大增,因此不少原属中型的厂商在内地设厂后,业务相较在香港投产时倍增。

1990年代香港的厂房陆续收缩,工人分批遣散,公司在香港保留办公室,负责接单、银行、会计、物流、法律等服务。为再减低成本,近年这些后勤服务亦北移,长驻内地工作的港人逐年上升,从1988年的52,300人增至2005年的237,500人。2000年后随着珠三角经营成本上升,劳动密集的生产再向其他省份转移,尤以长三角地区为甚。

香港制造业生存之路:代工生产、原始设计制造、自有品牌生产?

1970年代起代工生产是香港工业的主要模式,常见于制衣、电子、玩具、钟表、电器等消费制品行业。香港厂商与品牌公司、大型零售商等欧美客户合作,厂商按客户提供的样式和设计投产,不参与销售。1980年代少部份大公司尝试发展原始设计制造和自有品牌生产业务,开设研发、设计、市场推广和销售部门,或由自己的生产线制造,或交其他工厂代工。 投入原始设计制造或自有品牌生产模式的企业,多由第二代接班,他们接受过西方教育,有现代商业管理知识。有厂家认为,代工生产的需求持续,香港厂家以代工生产为生存策略者,可保平稳发展;若选择原始设计制造和自有品牌生产者,要自设零售渠道和确立品牌形象,无雄厚财力者不行,非中小厂家生存之路。

香港政府的工业角色?

香港政府向来奉行不干预政策,采取被动的角色。香港工商署于1949年成立,为新兴行业提供意见,与海外市场推广香港产品。政府在工业的重要角色在供应工业用地方面,以城市规划及土地投标政策安排或吸引厂商到新开发的土地上设厂。此外,政府成立法定机构,包括香港工业总会 (1960年成立)、贸易发展局 (1966年成立)、生产力促进局 (1967年成立)、以至职业训练局 (1982年)等,透过安排外访、举办展览会、交流及研讨、宣传、技术培训、信息流通等,发挥不同的支持角色。成效如何,政府、业界和机构各有不同观点,尤其在讨论香港工业的路向时,争议更大。但可以肯定的是,相较其他东亚地区的政府如南韩和台湾,香港政府侧重支持和扶助的角色。

- {{0 + 1}}

- {{1 + 1}}

- {{2 + 1}}

- {{3 + 1}}

- {{4 + 1}}

- {{5 + 1}}

- {{6 + 1}}

- {{7 + 1}}

- {{8 + 1}}

- {{9 + 1}}

- {{10 + 1}}

- {{11 + 1}}

- {{12 + 1}}

- {{13 + 1}}

- {{14 + 1}}

- {{15 + 1}}

- {{16 + 1}}

- {{17 + 1}}

战后工业

香港工业的兴衰

香港工业历史悠久,最早起步的是造船业,其後英资公司不断投资于重型工业;20世纪初华商来港设厂及使用机器操作,织布、胶鞋、电筒等行业开始萌芽。至沦陷前夕,本地工业已有显着的成绩。沦陷时虽曾几近停顿,战後复员迅速。内地南来的工业家引进资金和技术;内地移民成为廉价劳力;韩战时贸易资金流向制造业;欧美市场开放;各种外在因素令香港工业高速成长。至1960年代,香港是东亚地区轻工业制品的出口中心,1970年代本港厂商为外国品牌代工生产,是本地制造业的高峰。1980年代生产线北移,香港制造业逐渐萎缩,中小型公司搬厂返大陆,一些有实力的公司则转向进军零售和品牌业务。至2000年代香港工业仍保持这个趋势。

战前的香港工业

香港工业历史久远,1870年代政府已记录本地制造业的生产活动,主要是与船运业有关的手工业,如木船制造、制绳、机器零件制造等。此外,食品制造业亦是重要行业,精制糖、糖姜、凉果、猪油等产品出口国内外。1900年代初,华籍厂商开始使用机器投产,最早由机器出产的产品有棉织背心、袜类、藤器傢俬、印刷纸品等。1920至1930年代,南洋、上海和广州的华籍资本家来港设厂,引进现代工业经营模式。 1932年英联邦特惠税落实,香港输出至英联邦国家和地区的制品享有优惠税率,促进本地织造、胶鞋、电筒、电池等行业的发展。至1941年沦陷前夕,登记工厂有1,200家,工业人口有9万多。可惜日治时期,本地工厂或被没收、破坏,厂家大多弃厂逃难,工业生产几近停顿。

战后香港工业的复员

经过二次大战的蹂躝,欧美国家的经济民生受到严重破坏,在复员时期当地市场依赖入口的日常品 供应。另外,先进工业国的生产设施及航运未及恢复,无法供应工业尚未发展的亚洲国家,东南亚国家对工业制品需求若渴,强大的出口需求刺激了本地制造业的复苏。战后不少厂家回港复业,初时虽然物资短缺,几年后香港制造业已迅速复兴,1947年全港註冊工厂有972间,雇用51,338名工人;1948年增至1,266间,工人81,571名,已恢复战前的水平。复员时期的工业大致维持战前旧貌,1947年造船及修船业雇用28%的註冊工人,是雇用工人最多的行业,至1950年代才被纺织业超越。香港经济仍以转口贸易为主体,1947年港产制品只佔10%的本地出口量。

战后香港工业化的契机:中国因素

战后几年里国内局势急变,反而促使香港工业的突破和成长。1946年国共内战爆发,1949年中国政权更替,大量移民涌至,不同背景的移民,以不同方式推动香港制造业的发展。上海是战前全国的工业中心,1945至1950年间有超过30位来自江浙的棉纺工业家来港,移植了先进机器、雄厚资金及现代管理技术,推动战后香港棉纺、织布、制衣等工业生产。另外,战后移民大多来自广东,广州、汕头等商埠,已有相当工业实力,移民中有富经验的工业人员,来港后落地生根,初时打工、然后自资设厂,由家庭式工厂做起,中小企主导便是香港制造业的特色。数量更多的是非技术难民,来港后为求温饱,拚命工作,甘愿在环境恶劣的厂房长时间开工,是香港工业的支柱。

战后香港工业化的契机:韩战禁运

国际局势同样对香港工业起著关键作用。1950年韩战爆发,翌年联合国通过对中国禁运的议案,香港随英国加入禁运行列,战略性物资如树胶、乳胶、合成橡胶、石油产品、部份钢铁产品、运输工具及机器等,不能经香港入口至内地。1951至1955年间,香港向中国的出口总额从16亿下降至1.82亿港元,佔出口总值的比例亦从36.2%暴跌至7.2%。韩战禁运对香港经济打击沉重,仓储、货运、银行、保险等行业首当其冲。部份从事转口贸易的人员熟知工业原料的供应来源和产品销路,不少人转投工业生产以谋求生机,迅速推动香港工业的增长。1956年香港制品的出口总值达32.1亿元,接近1950年贸易禁运前的37.1亿元的水平,足见本地工业制品对香港经济的贡献。

1950年代至1960年代新兴工业的成长

战後香港的工业门类与战前有不少差异,因科技的进步、生活方式的变革,树胶、电筒、制药等战前主要行业逐渐式微,取而代之的是纺织、制衣、塑胶、钟表和电子等新兴工业,成为香港制造业的支柱。上海工业家来港创办纺织厂,并采用先进纺纱技术,织布、漂染、制衣工厂随之兴起,自此纺织业一直是本地制造业的龙头。塑胶是二战时大量研发的新兴物料,战後欧美化工企业向本港供应塑料,生产塑胶玩具、胶花、塑胶用品等。1950年代初瑞士和德国放宽手表机芯出口限制,香港成表组装业由此诞生,并带动了表带和表壳等配件生产。1960年代不少美资、日资公司来港设厂生产原子粒收音机、电视机、通讯器材、精密电子零件等,造就了香港电子业的崛起。

藏身于唐楼、寮屋、徙置大厦的山寨厂

战前的本地工厂集中在深水埗、旺角、九龙城、西环等旧城区,小厂设于唐楼内与民居毗邻;财力较强的大厂买地,兴建独立厂房,有些更设有宿舍、货仓、写字楼等。战后工厂如雨后春荀般涌现,大部份以山寨式经营,1950年代不少厂商仅以数千元创业,只能负担便宜租金,在唐楼住家设厂,多以前厂后居运作,厂房空间狭小,机器和设备简陋,只靠厂商一家和三数个工人操作。塑胶及五金厂使用较多重型机器,多在地铺设厂;使用小型机械的缝衣工场,则在楼上设厂;另有小厂商在寮屋区搭建简陋厂房。为安置受清拆影响的小厂,1958年政府在长沙湾兴建第一个工厂徙置大厦,后在多个徙置区旁兴建六至七层H型或I型的工厂大厦,让小厂以低廉租金继续经营。

新兴工业区的形成

战后人口膨胀、土地短缺,市区地价高昂,工业家投诉乏地起厂。1950年代政府开始以新市镇政策开发工业和居住土地。新市镇经大规模移山填海工程发展起来,除有便宜土地供大厂商建厂,还设有多层工业大厦供中小型工厂,兴建廉租屋可为工业供应劳动力。观塘和荃湾是最早的新市镇,随后有屯门和沙田。

政府另在市区边缘开发工业区,1950年代至1960年代出现的工业区计有长沙湾、大角咀、新蒲岗、筲箕湾、黄竹坑、柴湾等。因地价低廉、交通便捷、接近劳工等优势,吸引各类型工厂迁入。1960年代中,新蒲岗大有街地段开投时,底价仅为每呎6元,有助制衣和塑胶等劳工密集工厂的扩张。1970年代至1980年代,大埔工业邨及元朗工业邨落成,吸引大企业迁徙至新界地区。

出口导向型轻工业

香港工业以出口导向的轻工业为主,战后初年以南洋和英联邦为主要市场,基本上延续了战前的趋势。受惠于1932年在渥太华会议通过的协定,香港产品出口至英属地区,享有特惠关税。另外,南洋聚居大量华侨,香港与南洋交通便利,加上语言及文化的连系,厂商多以南洋为首选市场,港产的恤衫、中成药、日用品畅销当地。

1950年代末,欧美市场逐渐开放,反而东南亚国家为发展本土工业,采取保护主义政策,香港厂家转而透过洋行接触欧美客户。1960年代中业,美国是香港最大出口市场,玩具、成衣、塑胶花、假发是主要的输美产品。1970年代,较大规模的港厂与美国客户采用代工生产的模式,出口量更见膨胀。1980年代后港商在内地设厂之余,同时开发内销市场。

1980年代前香港厂商透过洋行出口

「洋行」又名「出口商」或「贸易公司」,在外国客户和香港厂商之间担当中介角色。1950至1960年代的小工厂规模细,厂主知识水平低、不谙英语,依赖洋行接单和开拓海外市场。洋行收到外国客户的采购资料后,再向厂家落订单投产;有时厂家参考市面上的产品改头换面,制成货办后向洋行推销,洋行从厂家买货,转售予外国客户赚取差价。

与洋行角色相近的还有「庄口」和「嚤啰行」。「庄口」又名「办庄」,多由华商经营,专替厂家出口产品到南洋,部份更向厂商提供贷款。「嚤啰行」由印巴籍商人经营,集中经营中东和非洲市场。1980年代代工生产模式普及,外国买家与厂商直接洽商,或有跨国企业在港设立分公司,洋行角色转淡。

为享用关税优惠香港制造业到落后地区设厂

早于1950年代,有些本地大厂已将部份生产线转移国外,成为本地工业转移的先行者。由于特惠关税和语言文化因素,东南亚一直是香港产品的主要销场。战后东南亚国家纷纷脱离殖民统治,独立后致力发展本土工业,限制香港制品的进口,专营南洋市场的厂家为应付保护主义,到当地设厂生产和销售。

另一方面,欧美国家推出配额及产地来源等保护措施,限制香港进口棉织品。香港的纺织和制衣厂商,到不受配额限制的落后国家设厂,近者如澳门、台湾,远者如柬浦寨、缅甸、南亚和尼日利亚等非洲国家,直接从当地出口至欧美。港商较偏爱到前英国属地投资,原因是语言之便,加上殖民地政府、英资银行等机构较容易联系和获取讯息。

香港生产线移植珠三角

1970年代起因地价飞涨、劳工短缺、邻近国家工业化等因素,香港的劳工密集行业面对激烈竞争,尤其中小型厂家面临严峻的经营环境。1970年代末内地积极吸引港商投资,本地工业开始北移,享受内地廉价的土地和劳力。由于语言文化相近,港商集中在珠三角设厂,尤以深圳和东莞为甚。1979年至2005年期间,港商在广东的投资额占全省外资总额64.7%。

1980年代北移的工厂以「三来一补」方式运作,即港方提供原料、设备、技术和管理,内地提供厂房和工人,成品运返香港包装和出口。劳力密集行业率先北移,例如制衣、塑胶、钟表、电子等;上游工厂大多属资本和技术密集,北移的步伐较晚,当更多下游厂家已搬往内地,工业原料厂亦紧追北移步伐。

生产线全面北移 香港制造业转型

1980年代仍有港商对内地的投资环境抱观望态度,1990年代北移的港厂有爆炸性的增长。2007年广东的港资企业中,约9成在1991年后成立,尤以1996年至2000年为高峰。1990年代「三资企业」模式普及,港商扩大生产规模,自行买地设厂,发展内销业务。因土地和工资成本低廉,港商可承接的货量大增,因此不少原属中型的厂商在内地设厂后,业务相较在香港投产时倍增。

1990年代香港的厂房陆续收缩,工人分批遣散,公司在香港保留办公室,负责接单、银行、会计、物流、法律等服务。为再减低成本,近年这些后勤服务亦北移,长驻内地工作的港人逐年上升,从1988年的52,300人增至2005年的237,500人。2000年后随着珠三角经营成本上升,劳动密集的生产再向其他省份转移,尤以长三角地区为甚。

香港制造业生存之路:代工生产、原始设计制造、自有品牌生产?

1970年代起代工生产是香港工业的主要模式,常见于制衣、电子、玩具、钟表、电器等消费制品行业。香港厂商与品牌公司、大型零售商等欧美客户合作,厂商按客户提供的样式和设计投产,不参与销售。1980年代少部份大公司尝试发展原始设计制造和自有品牌生产业务,开设研发、设计、市场推广和销售部门,或由自己的生产线制造,或交其他工厂代工。 投入原始设计制造或自有品牌生产模式的企业,多由第二代接班,他们接受过西方教育,有现代商业管理知识。有厂家认为,代工生产的需求持续,香港厂家以代工生产为生存策略者,可保平稳发展;若选择原始设计制造和自有品牌生产者,要自设零售渠道和确立品牌形象,无雄厚财力者不行,非中小厂家生存之路。

香港政府的工业角色?

香港政府向来奉行不干预政策,采取被动的角色。香港工商署于1949年成立,为新兴行业提供意见,与海外市场推广香港产品。政府在工业的重要角色在供应工业用地方面,以城市规划及土地投标政策安排或吸引厂商到新开发的土地上设厂。此外,政府成立法定机构,包括香港工业总会 (1960年成立)、贸易发展局 (1966年成立)、生产力促进局 (1967年成立)、以至职业训练局 (1982年)等,透过安排外访、举办展览会、交流及研讨、宣传、技术培训、信息流通等,发挥不同的支持角色。成效如何,政府、业界和机构各有不同观点,尤其在讨论香港工业的路向时,争议更大。但可以肯定的是,相较其他东亚地区的政府如南韩和台湾,香港政府侧重支持和扶助的角色。

- {{0+1}}

- {{1+1}}

- {{2+1}}

- {{3+1}}

- {{4+1}}

- {{5+1}}

- {{6+1}}

- {{7+1}}

- {{8+1}}

- {{9+1}}

- {{10+1}}

- {{11+1}}

- {{12+1}}

- {{13+1}}

- {{14+1}}

- {{15+1}}

- {{16+1}}

- {{17+1}}

香港工业的兴衰

战前的香港工业

香港工业历史久远,1870年代政府已记录本地制造业的生产活动,主要是与船运业有关的手工业,如木船制造、制绳、机器零件制造等。此外,食品制造业亦是重要行业,精制糖、糖姜、凉果、猪油等产品出口国内外。1900年代初,华籍厂商开始使用机器投产,最早由机器出产的产品有棉织背心、袜类、藤器傢俬、印刷纸品等。1920至1930年代,南洋、上海和广州的华籍资本家来港设厂,引进现代工业经营模式。 1932年英联邦特惠税落实,香港输出至英联邦国家和地区的制品享有优惠税率,促进本地织造、胶鞋、电筒、电池等行业的发展。至1941年沦陷前夕,登记工厂有1,200家,工业人口有9万多。可惜日治时期,本地工厂或被没收、破坏,厂家大多弃厂逃难,工业生产几近停顿。

战后香港工业的复员

经过二次大战的蹂躝,欧美国家的经济民生受到严重破坏,在复员时期当地市场依赖入口的日常品 供应。另外,先进工业国的生产设施及航运未及恢复,无法供应工业尚未发展的亚洲国家,东南亚国家对工业制品需求若渴,强大的出口需求刺激了本地制造业的复苏。战后不少厂家回港复业,初时虽然物资短缺,几年后香港制造业已迅速复兴,1947年全港註冊工厂有972间,雇用51,338名工人;1948年增至1,266间,工人81,571名,已恢复战前的水平。复员时期的工业大致维持战前旧貌,1947年造船及修船业雇用28%的註冊工人,是雇用工人最多的行业,至1950年代才被纺织业超越。香港经济仍以转口贸易为主体,1947年港产制品只佔10%的本地出口量。

战后香港工业化的契机:中国因素

战后几年里国内局势急变,反而促使香港工业的突破和成长。1946年国共内战爆发,1949年中国政权更替,大量移民涌至,不同背景的移民,以不同方式推动香港制造业的发展。上海是战前全国的工业中心,1945至1950年间有超过30位来自江浙的棉纺工业家来港,移植了先进机器、雄厚资金及现代管理技术,推动战后香港棉纺、织布、制衣等工业生产。另外,战后移民大多来自广东,广州、汕头等商埠,已有相当工业实力,移民中有富经验的工业人员,来港后落地生根,初时打工、然后自资设厂,由家庭式工厂做起,中小企主导便是香港制造业的特色。数量更多的是非技术难民,来港后为求温饱,拚命工作,甘愿在环境恶劣的厂房长时间开工,是香港工业的支柱。

战后香港工业化的契机:韩战禁运

国际局势同样对香港工业起著关键作用。1950年韩战爆发,翌年联合国通过对中国禁运的议案,香港随英国加入禁运行列,战略性物资如树胶、乳胶、合成橡胶、石油产品、部份钢铁产品、运输工具及机器等,不能经香港入口至内地。1951至1955年间,香港向中国的出口总额从16亿下降至1.82亿港元,佔出口总值的比例亦从36.2%暴跌至7.2%。韩战禁运对香港经济打击沉重,仓储、货运、银行、保险等行业首当其冲。部份从事转口贸易的人员熟知工业原料的供应来源和产品销路,不少人转投工业生产以谋求生机,迅速推动香港工业的增长。1956年香港制品的出口总值达32.1亿元,接近1950年贸易禁运前的37.1亿元的水平,足见本地工业制品对香港经济的贡献。

1950年代至1960年代新兴工业的成长

战後香港的工业门类与战前有不少差异,因科技的进步、生活方式的变革,树胶、电筒、制药等战前主要行业逐渐式微,取而代之的是纺织、制衣、塑胶、钟表和电子等新兴工业,成为香港制造业的支柱。上海工业家来港创办纺织厂,并采用先进纺纱技术,织布、漂染、制衣工厂随之兴起,自此纺织业一直是本地制造业的龙头。塑胶是二战时大量研发的新兴物料,战後欧美化工企业向本港供应塑料,生产塑胶玩具、胶花、塑胶用品等。1950年代初瑞士和德国放宽手表机芯出口限制,香港成表组装业由此诞生,并带动了表带和表壳等配件生产。1960年代不少美资、日资公司来港设厂生产原子粒收音机、电视机、通讯器材、精密电子零件等,造就了香港电子业的崛起。

藏身于唐楼、寮屋、徙置大厦的山寨厂

战前的本地工厂集中在深水埗、旺角、九龙城、西环等旧城区,小厂设于唐楼内与民居毗邻;财力较强的大厂买地,兴建独立厂房,有些更设有宿舍、货仓、写字楼等。战后工厂如雨后春荀般涌现,大部份以山寨式经营,1950年代不少厂商仅以数千元创业,只能负担便宜租金,在唐楼住家设厂,多以前厂后居运作,厂房空间狭小,机器和设备简陋,只靠厂商一家和三数个工人操作。塑胶及五金厂使用较多重型机器,多在地铺设厂;使用小型机械的缝衣工场,则在楼上设厂;另有小厂商在寮屋区搭建简陋厂房。为安置受清拆影响的小厂,1958年政府在长沙湾兴建第一个工厂徙置大厦,后在多个徙置区旁兴建六至七层H型或I型的工厂大厦,让小厂以低廉租金继续经营。

新兴工业区的形成

战后人口膨胀、土地短缺,市区地价高昂,工业家投诉乏地起厂。1950年代政府开始以新市镇政策开发工业和居住土地。新市镇经大规模移山填海工程发展起来,除有便宜土地供大厂商建厂,还设有多层工业大厦供中小型工厂,兴建廉租屋可为工业供应劳动力。观塘和荃湾是最早的新市镇,随后有屯门和沙田。

政府另在市区边缘开发工业区,1950年代至1960年代出现的工业区计有长沙湾、大角咀、新蒲岗、筲箕湾、黄竹坑、柴湾等。因地价低廉、交通便捷、接近劳工等优势,吸引各类型工厂迁入。1960年代中,新蒲岗大有街地段开投时,底价仅为每呎6元,有助制衣和塑胶等劳工密集工厂的扩张。1970年代至1980年代,大埔工业邨及元朗工业邨落成,吸引大企业迁徙至新界地区。

出口导向型轻工业

香港工业以出口导向的轻工业为主,战后初年以南洋和英联邦为主要市场,基本上延续了战前的趋势。受惠于1932年在渥太华会议通过的协定,香港产品出口至英属地区,享有特惠关税。另外,南洋聚居大量华侨,香港与南洋交通便利,加上语言及文化的连系,厂商多以南洋为首选市场,港产的恤衫、中成药、日用品畅销当地。

1950年代末,欧美市场逐渐开放,反而东南亚国家为发展本土工业,采取保护主义政策,香港厂家转而透过洋行接触欧美客户。1960年代中业,美国是香港最大出口市场,玩具、成衣、塑胶花、假发是主要的输美产品。1970年代,较大规模的港厂与美国客户采用代工生产的模式,出口量更见膨胀。1980年代后港商在内地设厂之余,同时开发内销市场。

1980年代前香港厂商透过洋行出口

为享用关税优惠香港制造业到落后地区设厂

香港生产线移植珠三角

1970年代起因地价飞涨、劳工短缺、邻近国家工业化等因素,香港的劳工密集行业面对激烈竞争,尤其中小型厂家面临严峻的经营环境。1970年代末内地积极吸引港商投资,本地工业开始北移,享受内地廉价的土地和劳力。由于语言文化相近,港商集中在珠三角设厂,尤以深圳和东莞为甚。1979年至2005年期间,港商在广东的投资额占全省外资总额64.7%。

1980年代北移的工厂以「三来一补」方式运作,即港方提供原料、设备、技术和管理,内地提供厂房和工人,成品运返香港包装和出口。劳力密集行业率先北移,例如制衣、塑胶、钟表、电子等;上游工厂大多属资本和技术密集,北移的步伐较晚,当更多下游厂家已搬往内地,工业原料厂亦紧追北移步伐。

生产线全面北移 香港制造业转型

1980年代仍有港商对内地的投资环境抱观望态度,1990年代北移的港厂有爆炸性的增长。2007年广东的港资企业中,约9成在1991年后成立,尤以1996年至2000年为高峰。1990年代「三资企业」模式普及,港商扩大生产规模,自行买地设厂,发展内销业务。因土地和工资成本低廉,港商可承接的货量大增,因此不少原属中型的厂商在内地设厂后,业务相较在香港投产时倍增。

1990年代香港的厂房陆续收缩,工人分批遣散,公司在香港保留办公室,负责接单、银行、会计、物流、法律等服务。为再减低成本,近年这些后勤服务亦北移,长驻内地工作的港人逐年上升,从1988年的52,300人增至2005年的237,500人。2000年后随着珠三角经营成本上升,劳动密集的生产再向其他省份转移,尤以长三角地区为甚。

香港制造业生存之路:代工生产、原始设计制造、自有品牌生产?

1970年代起代工生产是香港工业的主要模式,常见于制衣、电子、玩具、钟表、电器等消费制品行业。香港厂商与品牌公司、大型零售商等欧美客户合作,厂商按客户提供的样式和设计投产,不参与销售。1980年代少部份大公司尝试发展原始设计制造和自有品牌生产业务,开设研发、设计、市场推广和销售部门,或由自己的生产线制造,或交其他工厂代工。 投入原始设计制造或自有品牌生产模式的企业,多由第二代接班,他们接受过西方教育,有现代商业管理知识。有厂家认为,代工生产的需求持续,香港厂家以代工生产为生存策略者,可保平稳发展;若选择原始设计制造和自有品牌生产者,要自设零售渠道和确立品牌形象,无雄厚财力者不行,非中小厂家生存之路。

香港政府的工业角色?

香港政府向来奉行不干预政策,采取被动的角色。香港工商署于1949年成立,为新兴行业提供意见,与海外市场推广香港产品。政府在工业的重要角色在供应工业用地方面,以城市规划及土地投标政策安排或吸引厂商到新开发的土地上设厂。此外,政府成立法定机构,包括香港工业总会 (1960年成立)、贸易发展局 (1966年成立)、生产力促进局 (1967年成立)、以至职业训练局 (1982年)等,透过安排外访、举办展览会、交流及研讨、宣传、技术培训、信息流通等,发挥不同的支持角色。成效如何,政府、业界和机构各有不同观点,尤其在讨论香港工业的路向时,争议更大。但可以肯定的是,相较其他东亚地区的政府如南韩和台湾,香港政府侧重支持和扶助的角色。

- {{0 + 1}}

- {{1 + 1}}

- {{2 + 1}}

- {{3 + 1}}

- {{4 + 1}}

- {{5 + 1}}

- {{6 + 1}}

- {{7 + 1}}

- {{8 + 1}}

- {{9 + 1}}

- {{10 + 1}}

- {{11 + 1}}

- {{12 + 1}}

- {{13 + 1}}

- {{14 + 1}}

- {{15 + 1}}

- {{16 + 1}}

- {{17 + 1}}