Collections

Collections Hong Kong, Benevolent City: Tung Wah and the Growth of Chinese Communities

Hong Kong, Benevolent City: Tung Wah and the Growth of Chinese Communities All Items

All Items Images

Images

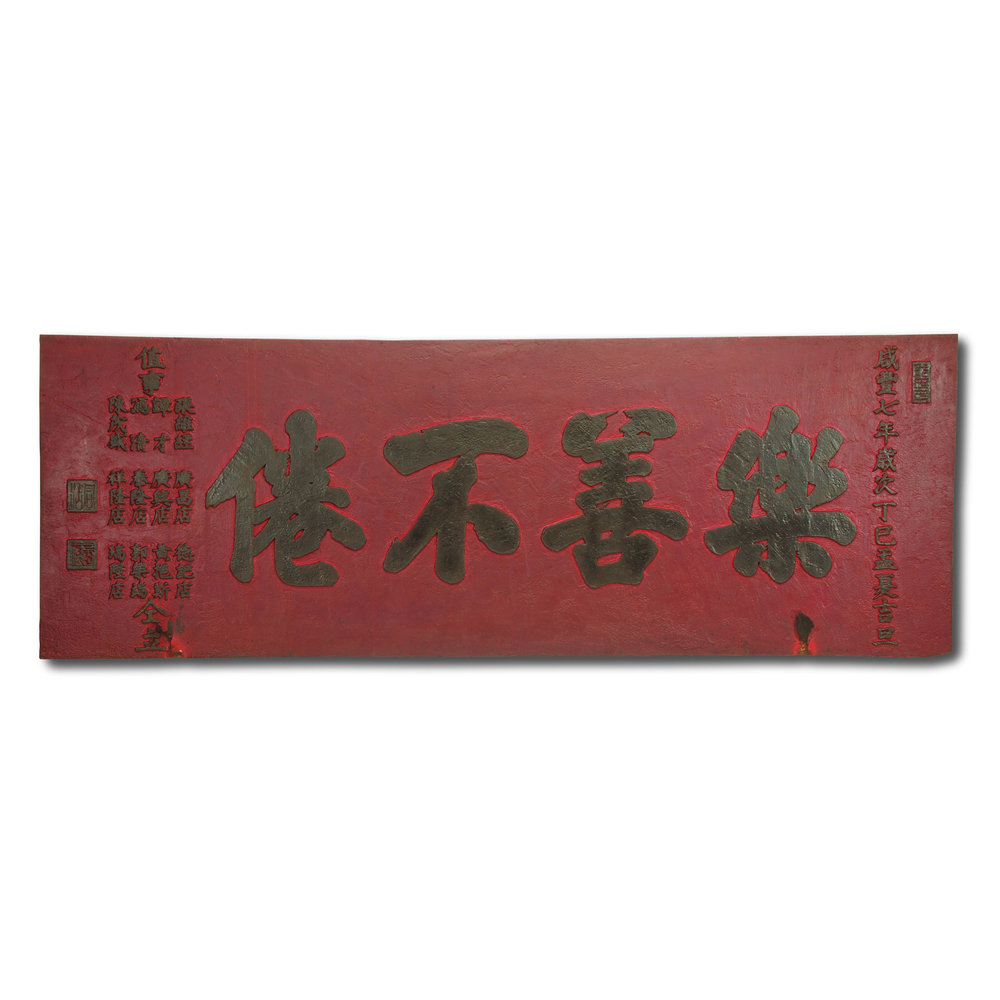

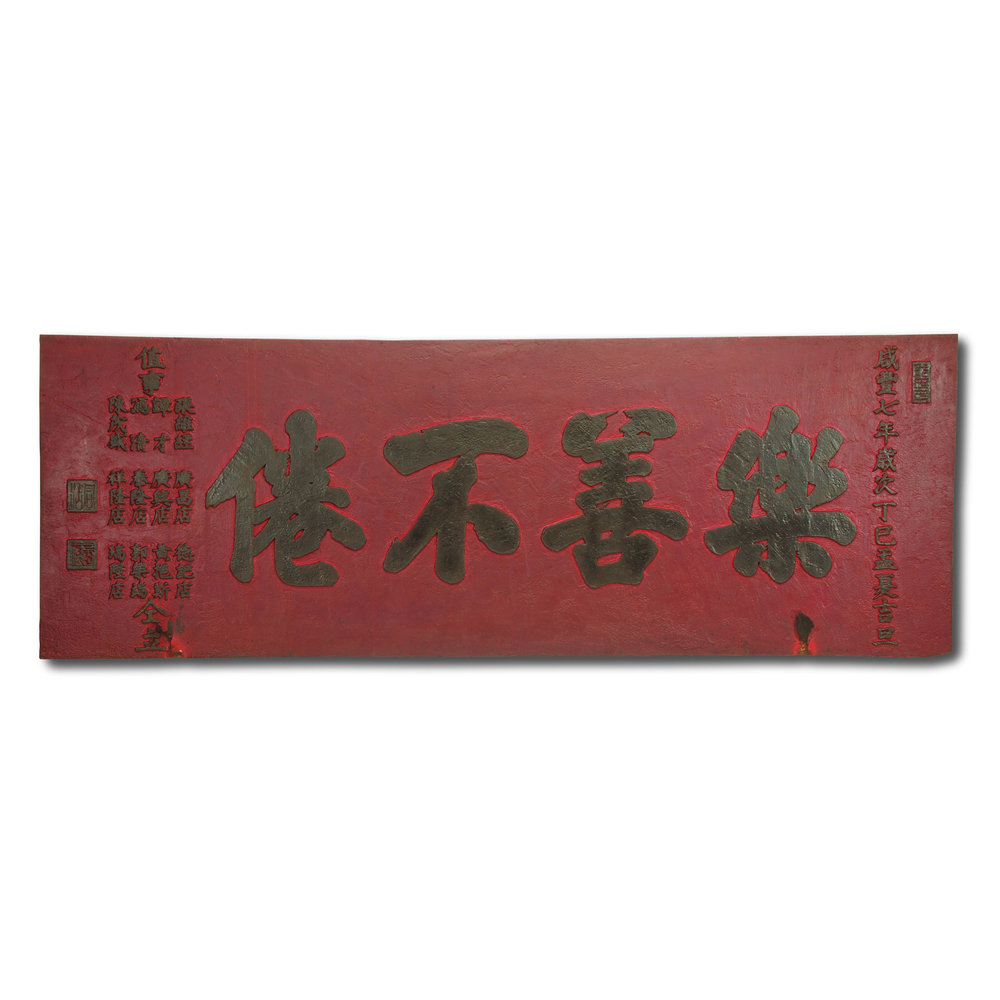

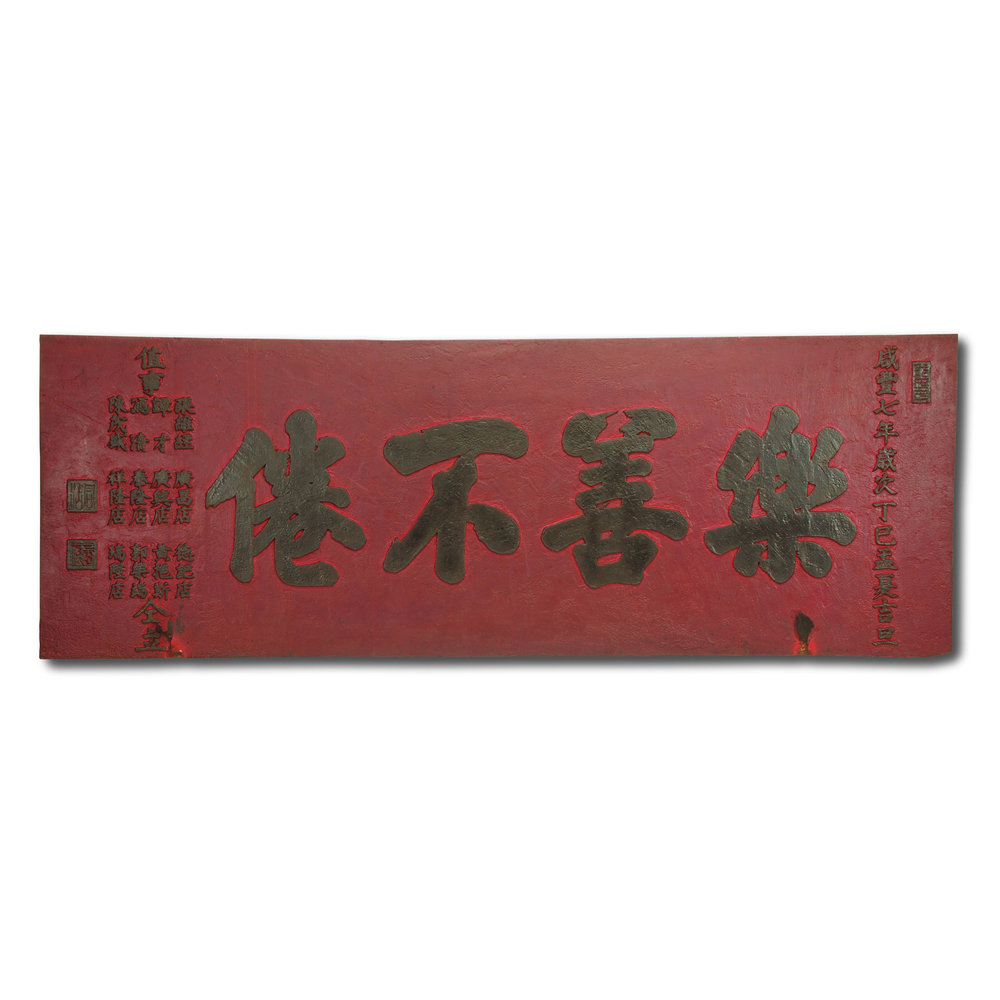

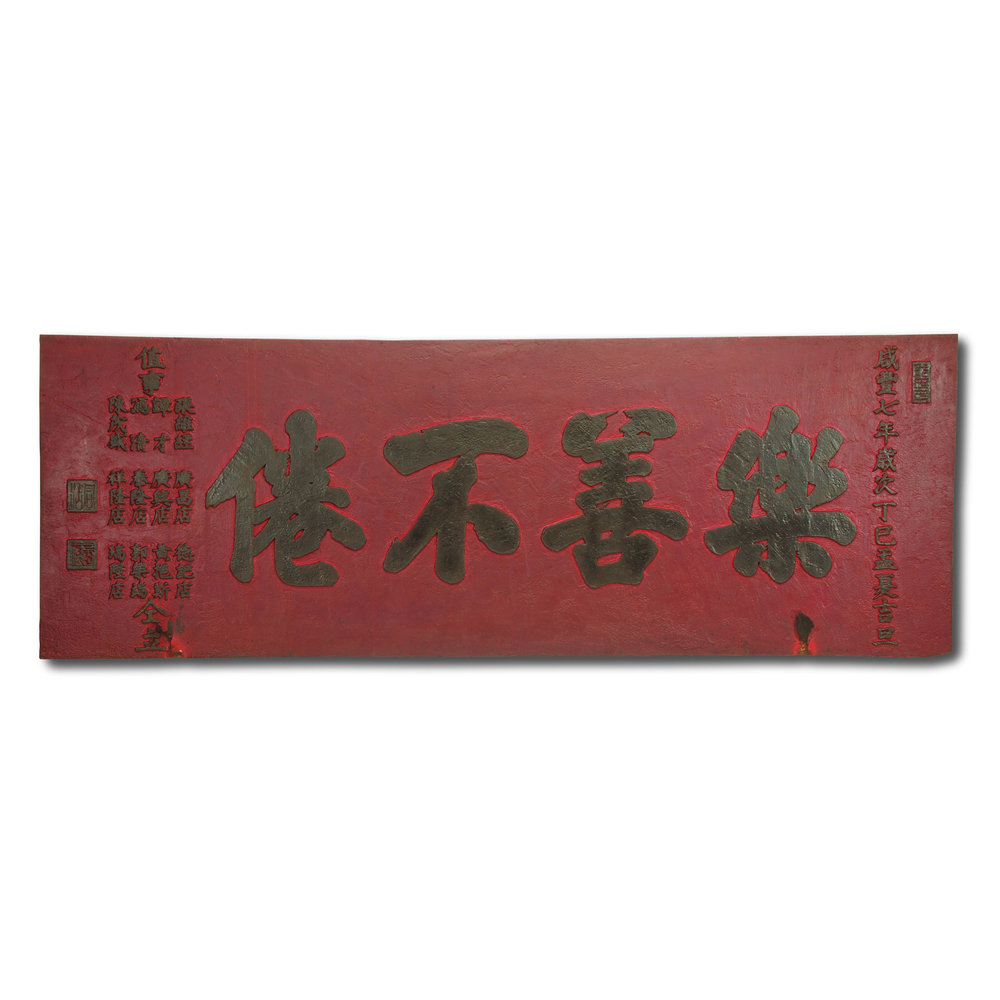

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾

清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

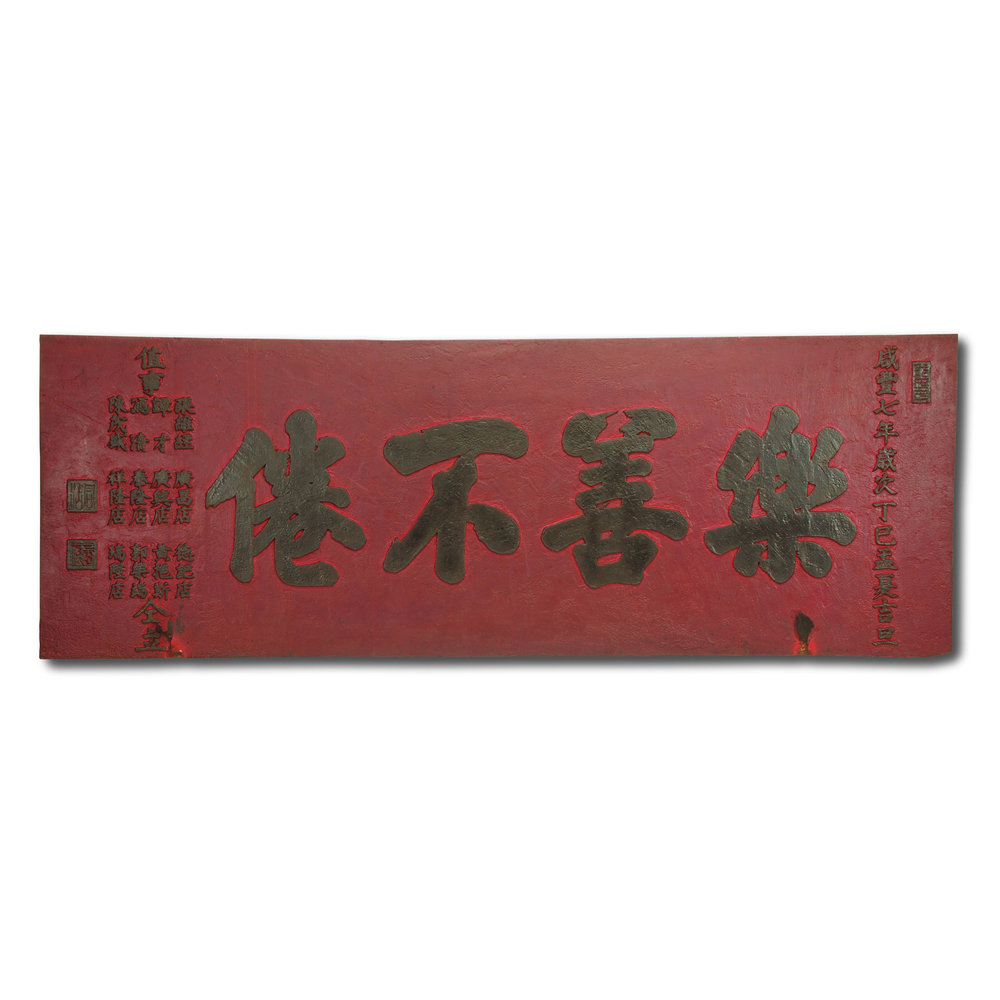

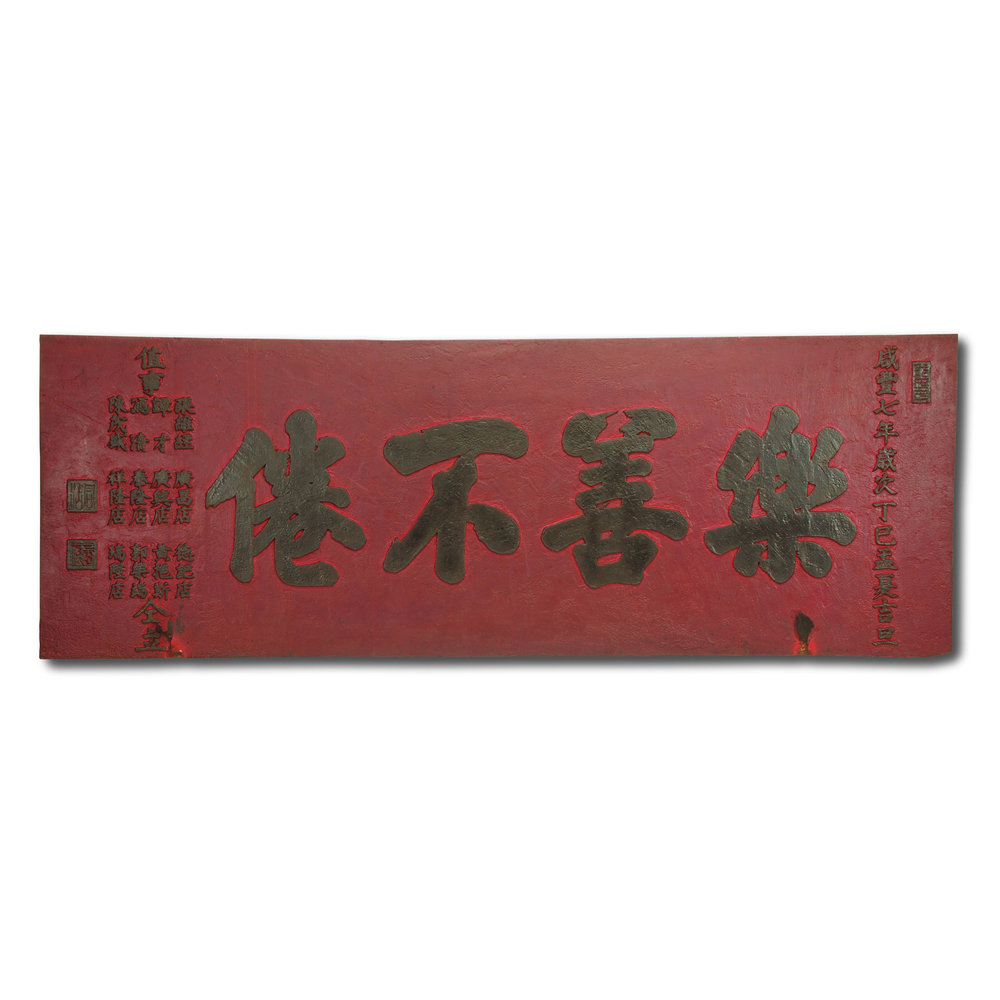

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

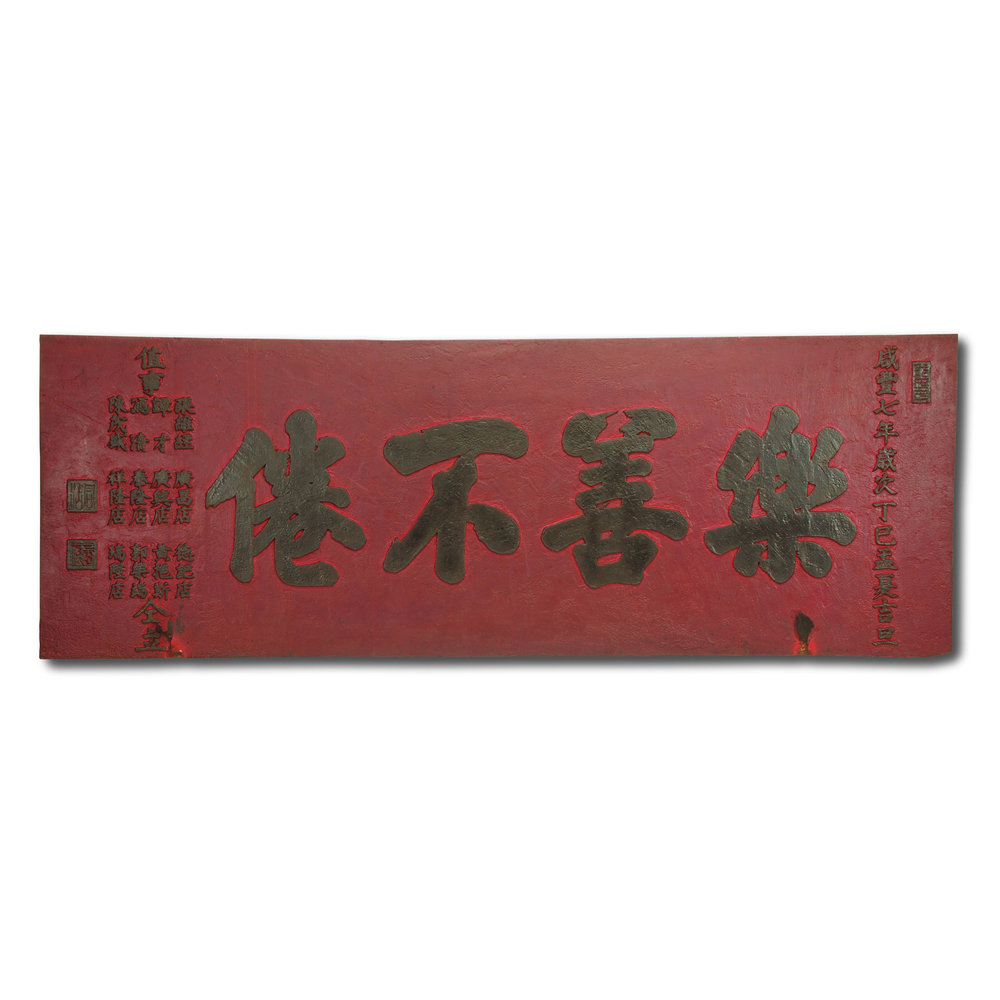

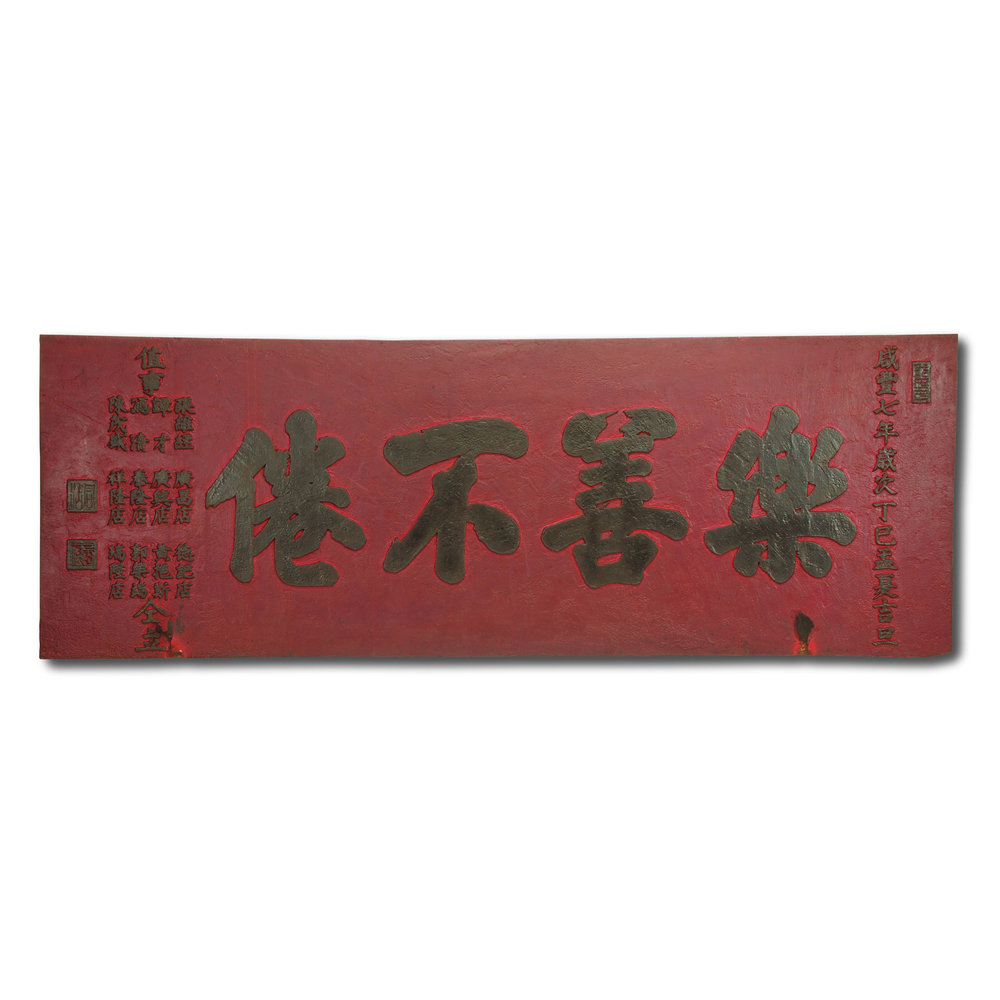

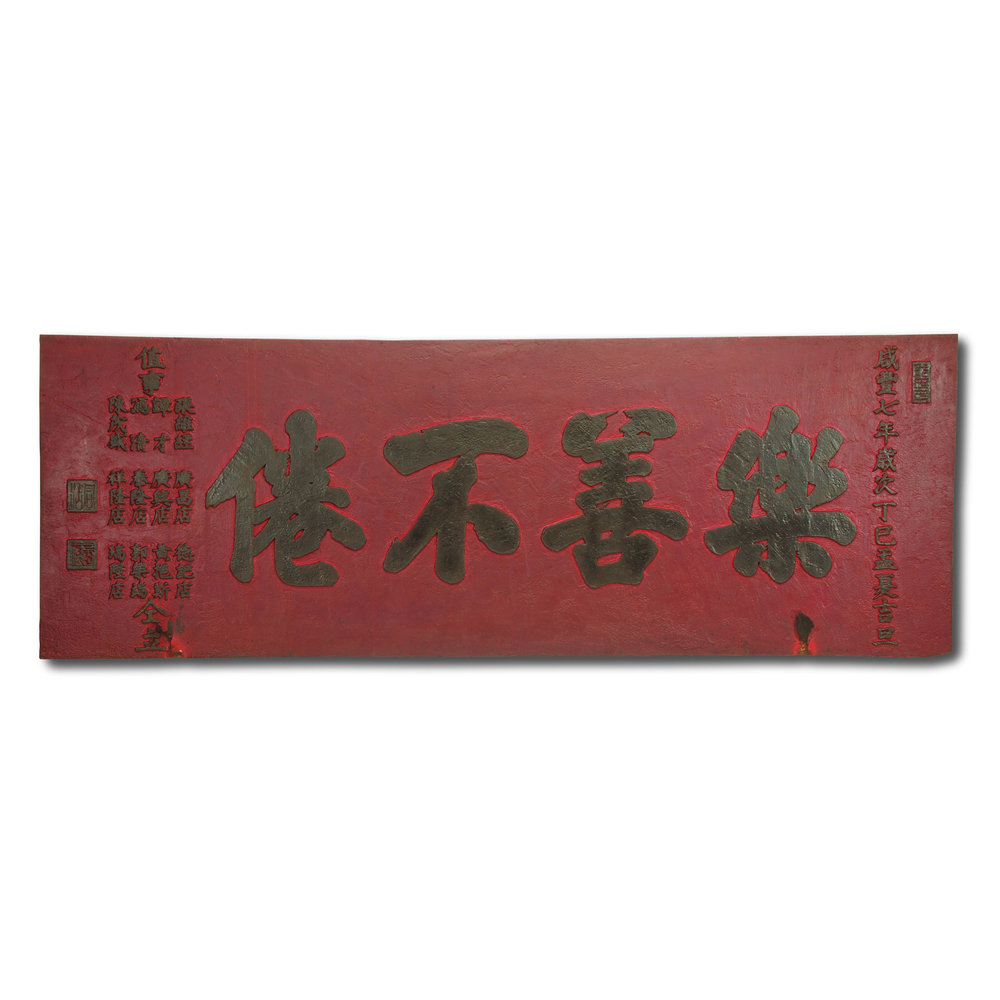

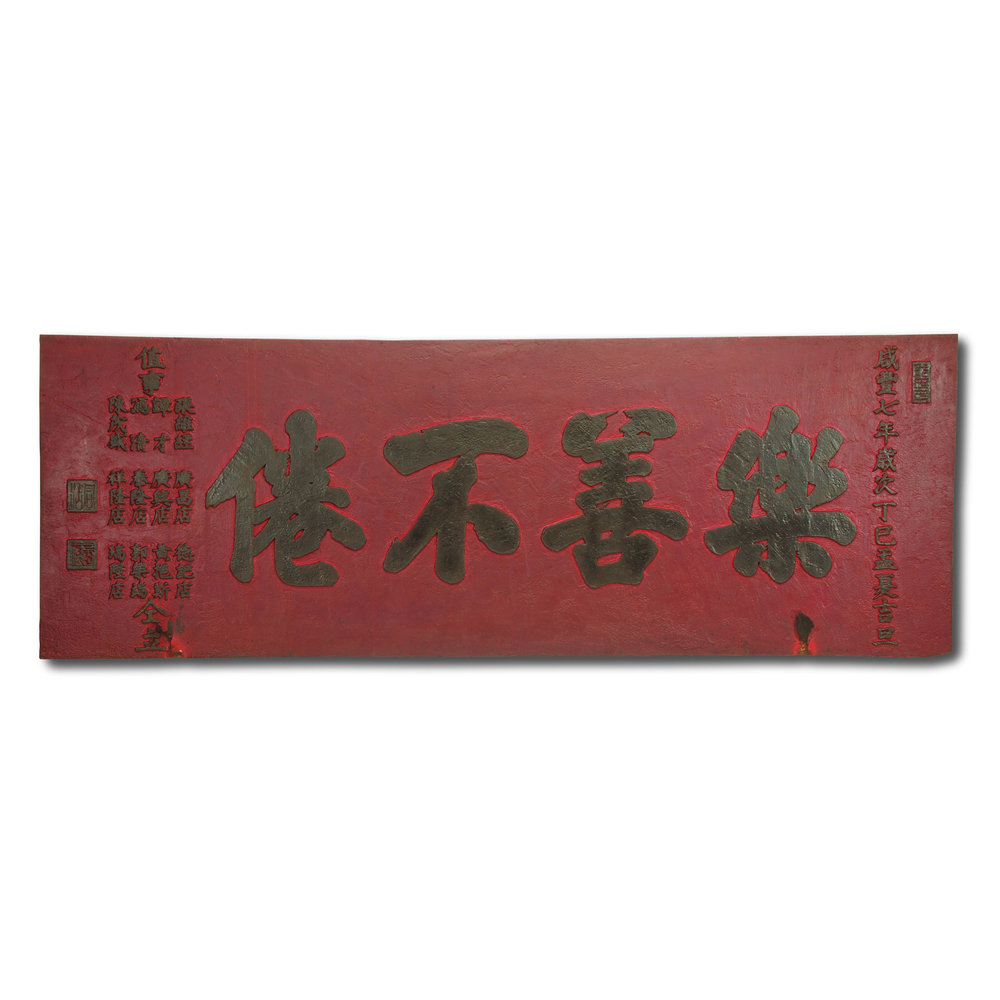

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

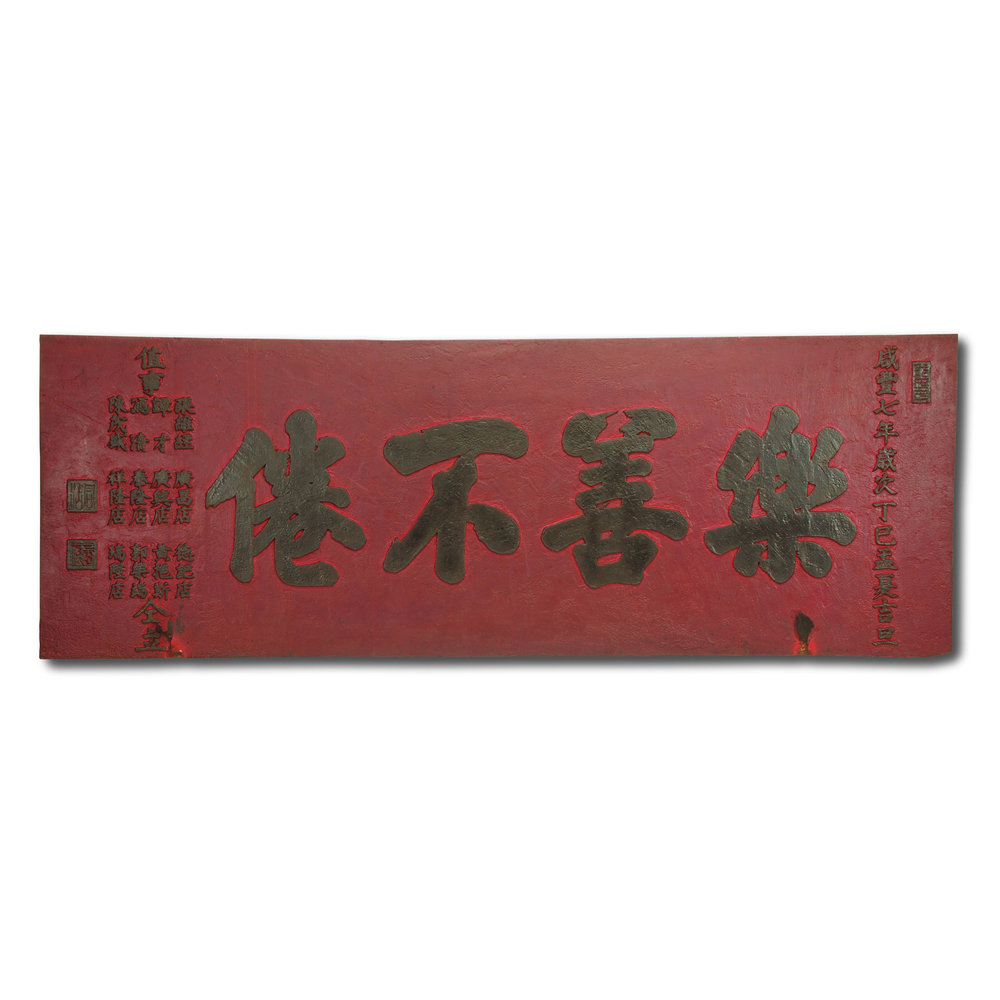

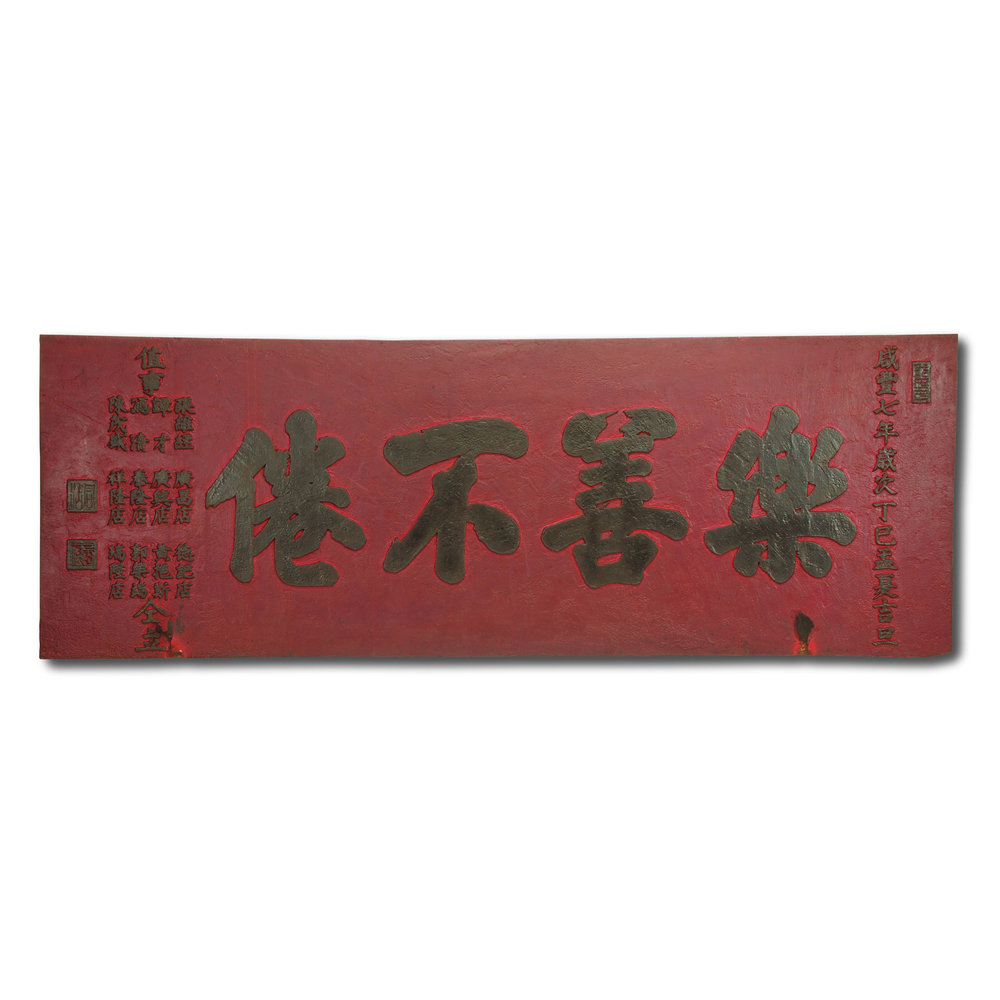

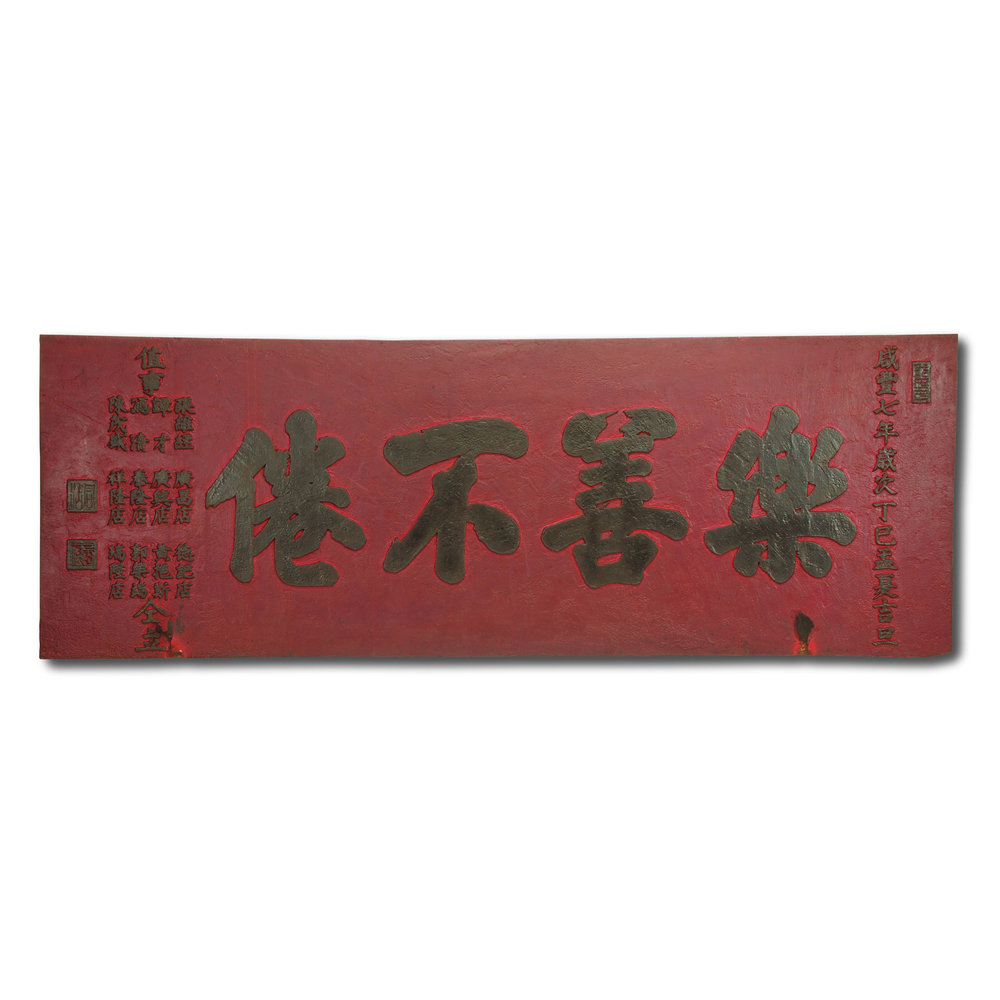

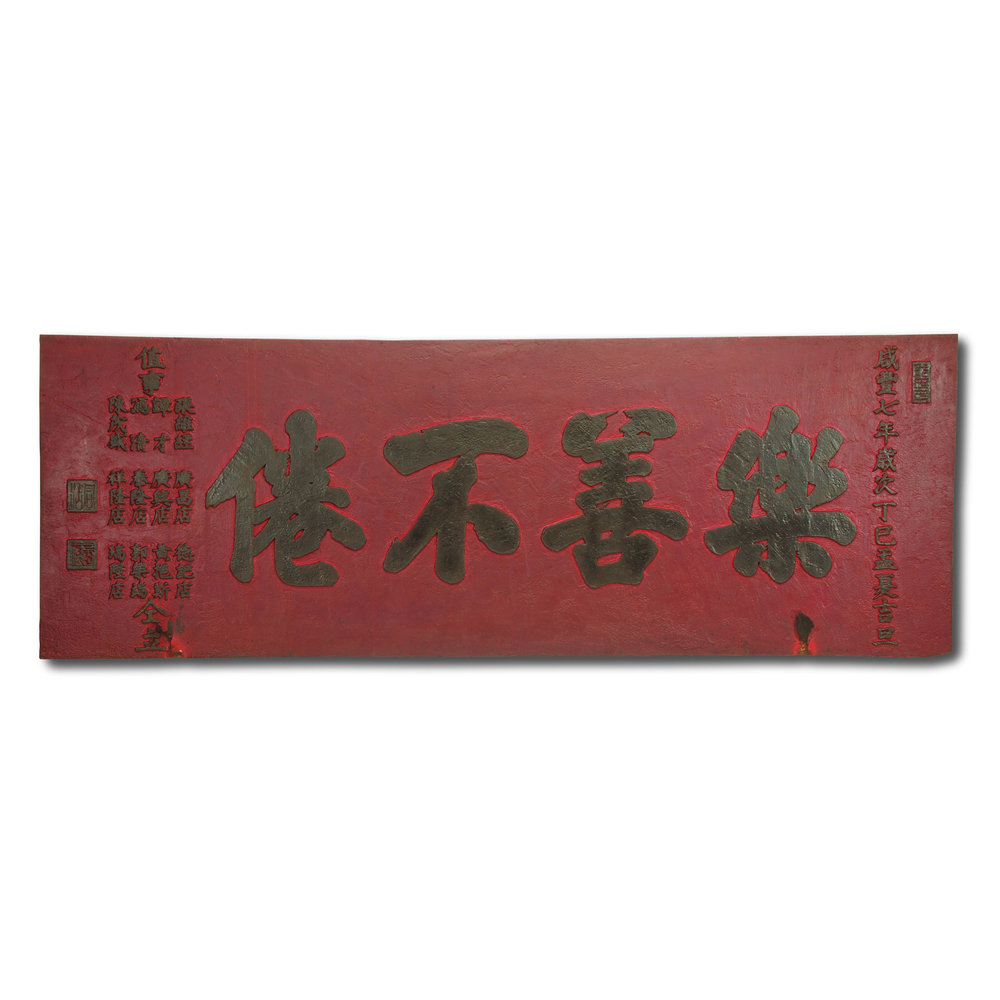

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

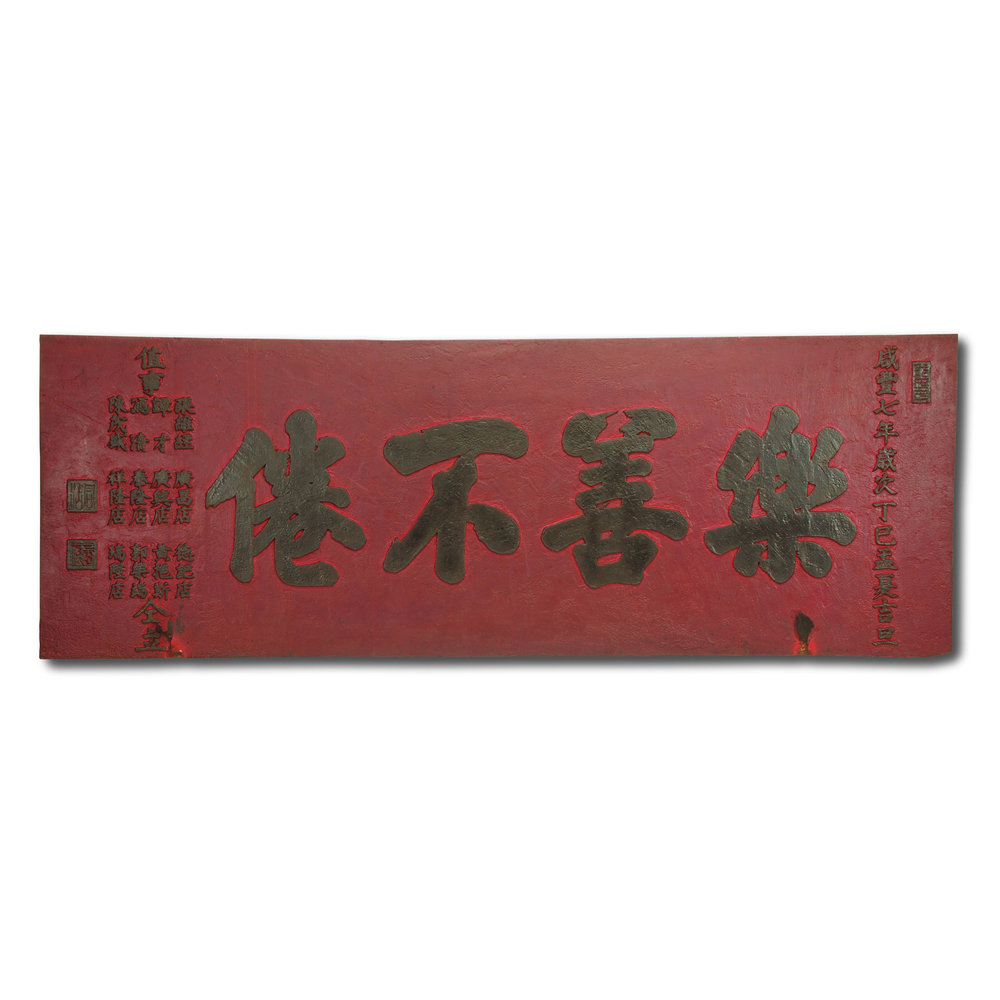

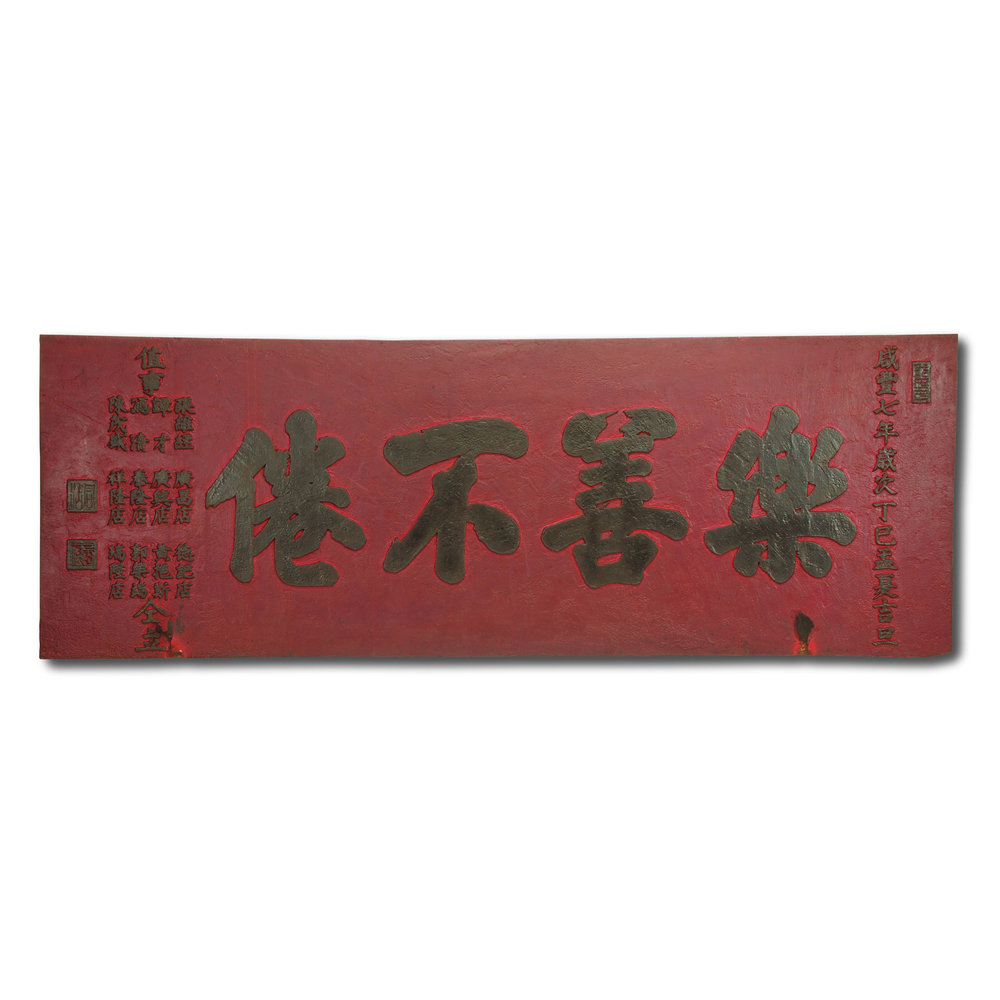

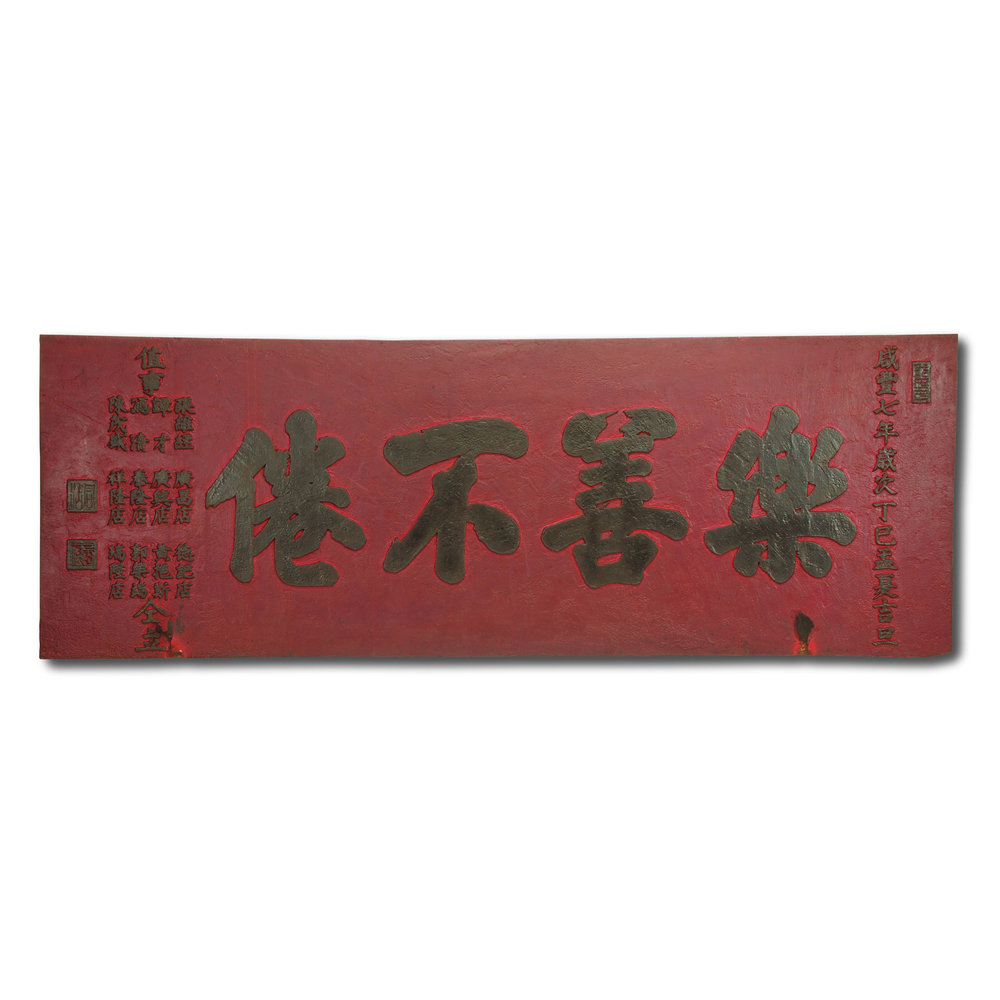

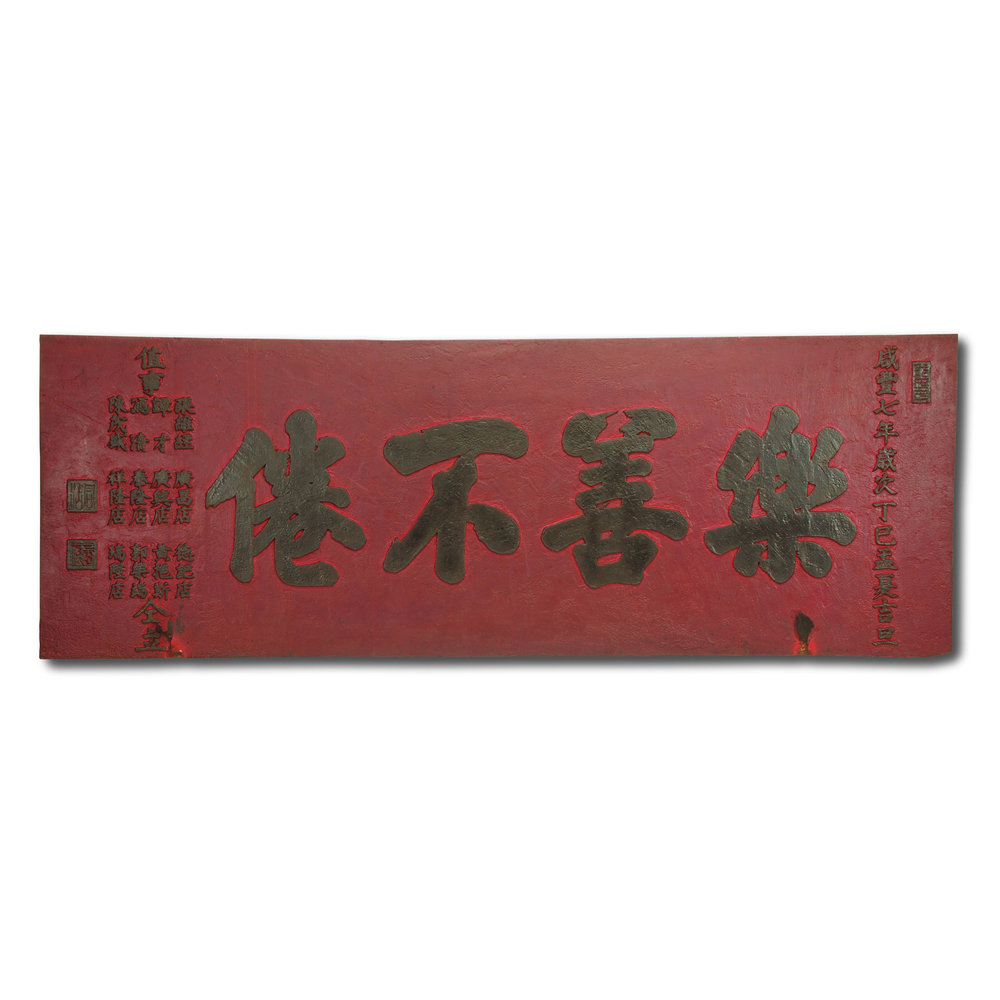

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 死亡日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 物件 | 牌匾 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

「樂善不倦」牌匾

「樂善不倦」牌匾清咸豐七年(1857年)

東華三院藏

1851年,14名行業代表和商人倡議政府撥地興建義祠,用以暫時安放流落香港不幸身故的華人的神主牌,待日後轉送回鄉供奉。由於義祠是來自五湖四海、不同姓氏者暫放神主牌的地方,故又稱為「百姓廟」。義祠後來卻成為流落無依人士及垂危病人的居所,衞生環境日益惡劣,遂引起政府及全港市民關注華人的衞生和醫療問題,間接導致東華醫院的成立。

「樂善不倦」牌匾由義祠值事譚才等於清咸豐七年(1857年)送贈。樂善不倦出於《孟子.告子上》篇,意謂樂於做好事,從不感到疲倦。義祠倡建者譚才,廣東開平人,是早期華商中最具影響力的領袖之一。

| 日期 | 1857年 |

| 物件 | 牌匾 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 香江有情:東華三院與華人社會 |

| 資料來源 | 東華三院 |

| 儲存地點 | 東華三院 |

| 授權說明 | 獲東華三院允許香港記憶使用 |

| 登錄號碼 | lcs-twgh-0220 |

Copyright © 2012 Hong Kong Memory