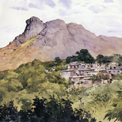

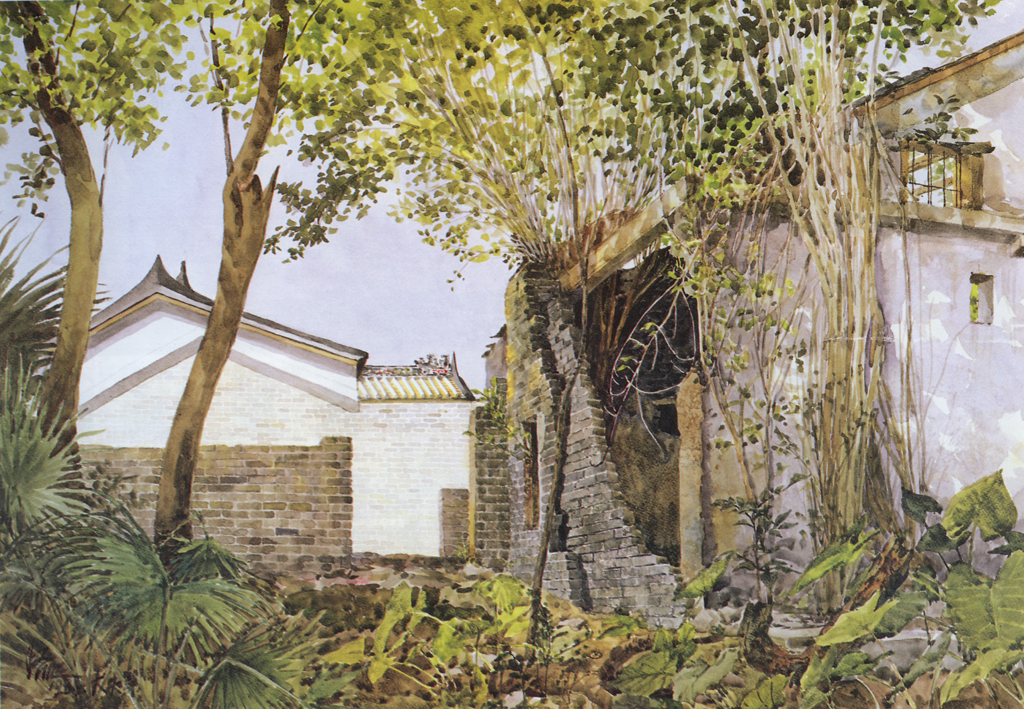

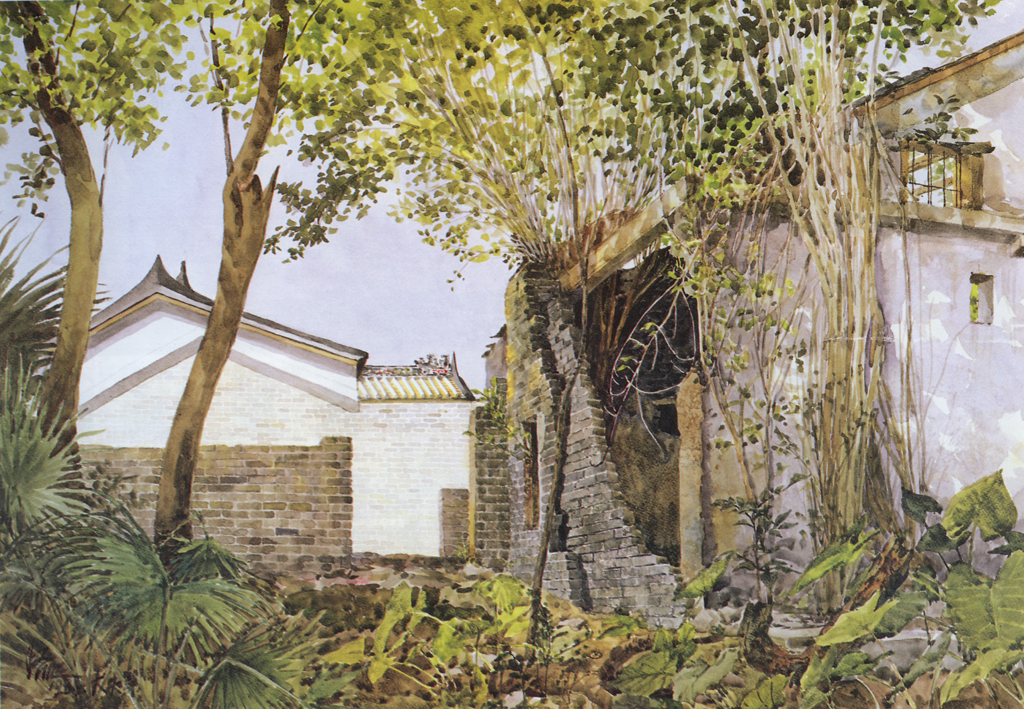

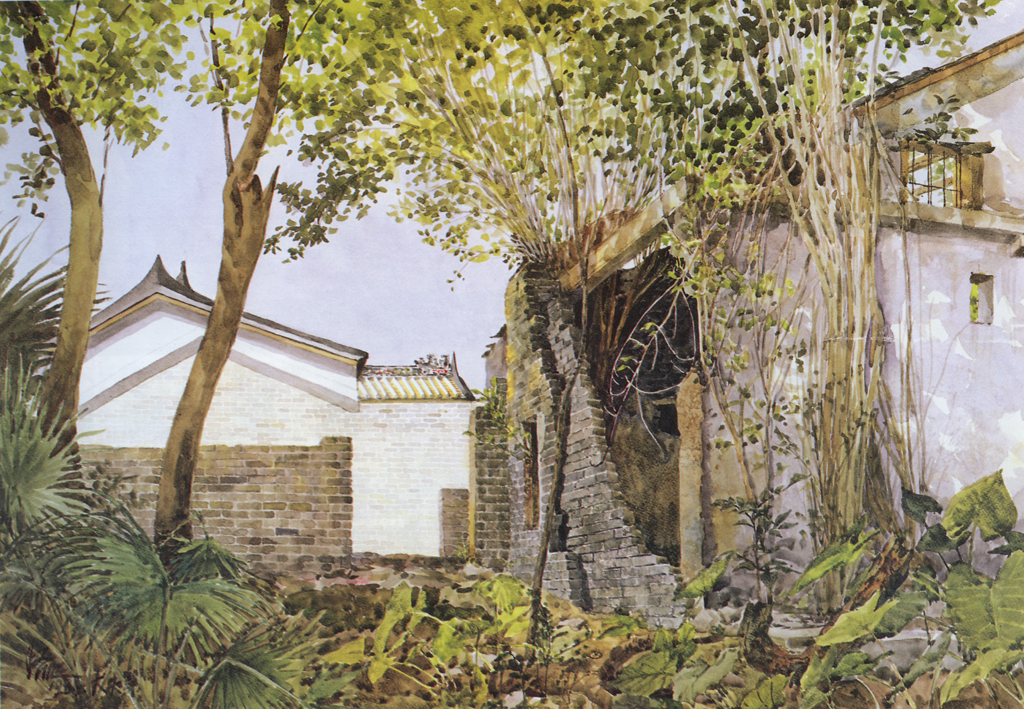

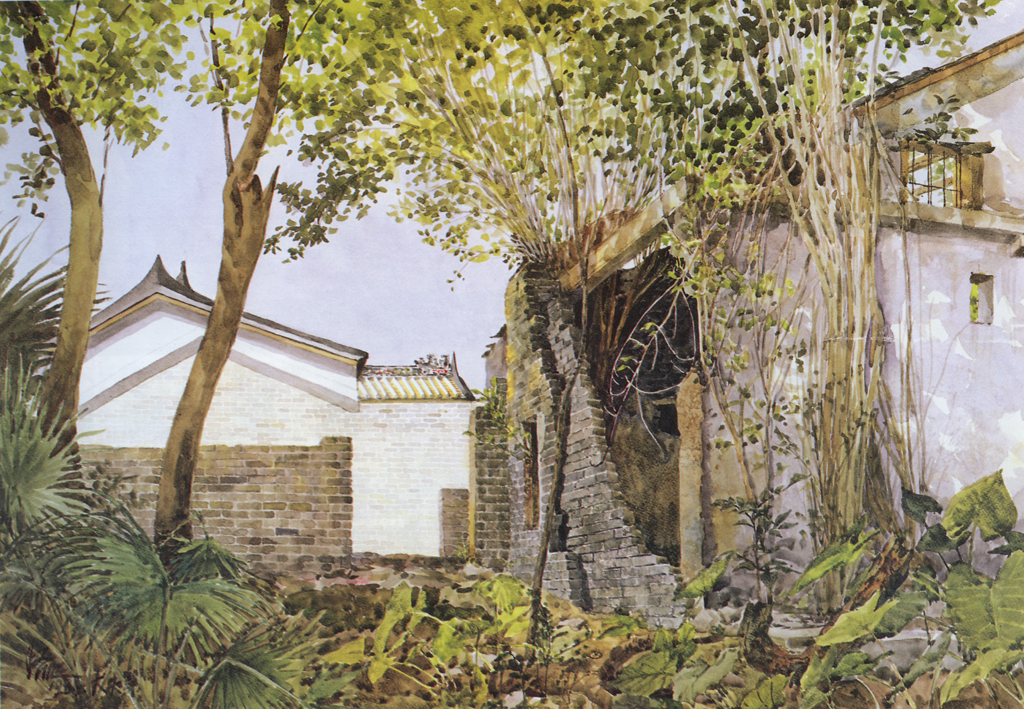

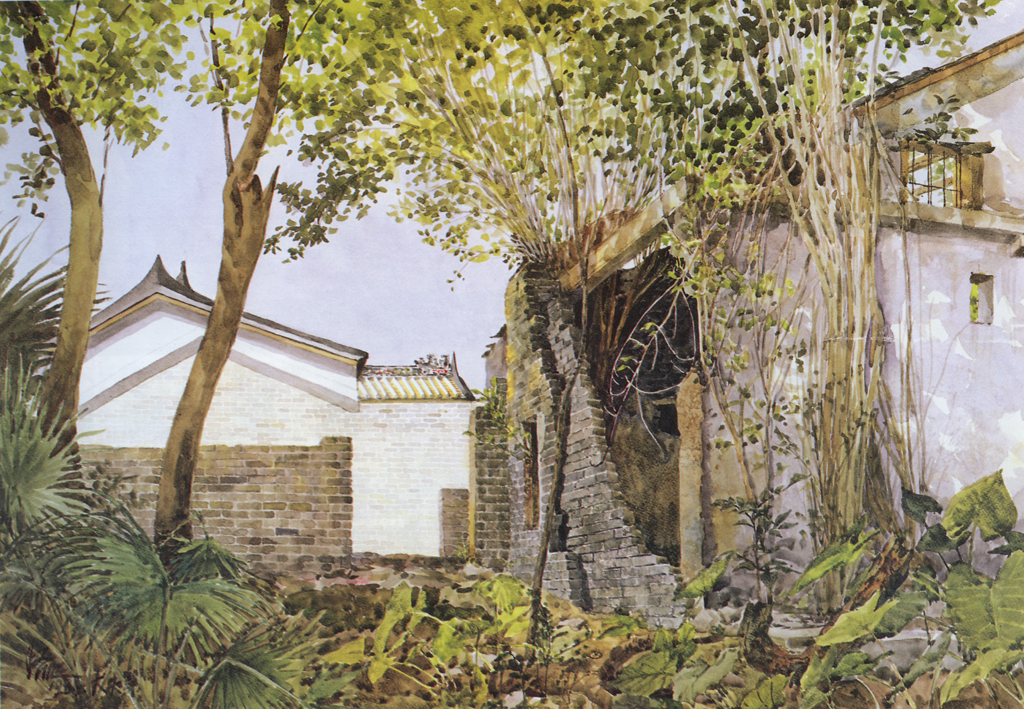

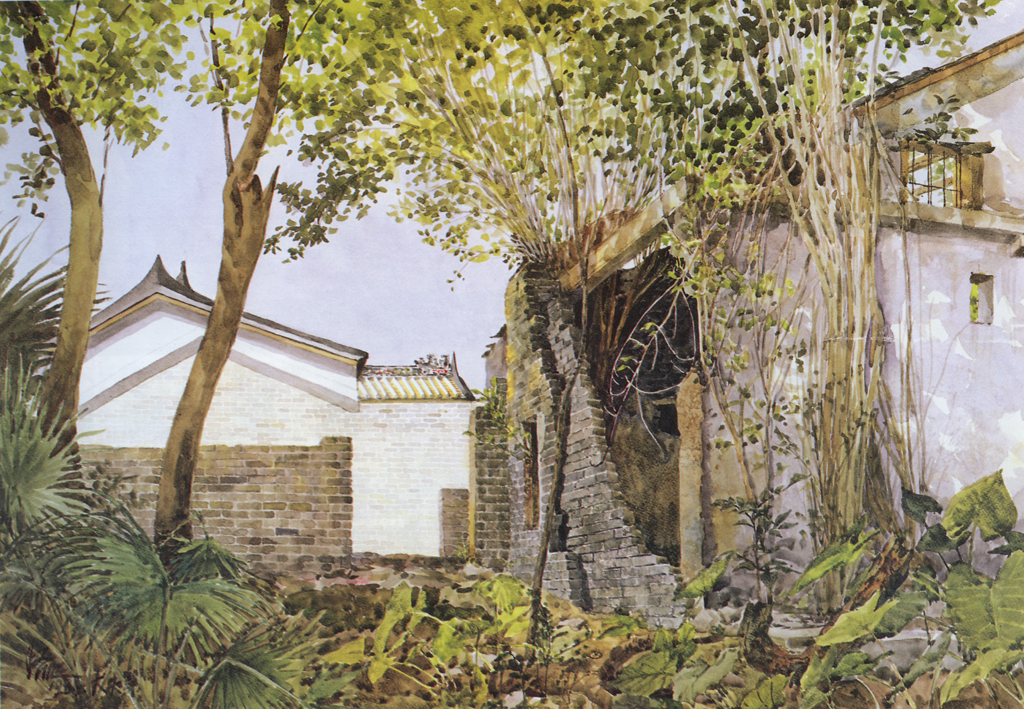

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。

大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

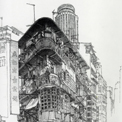

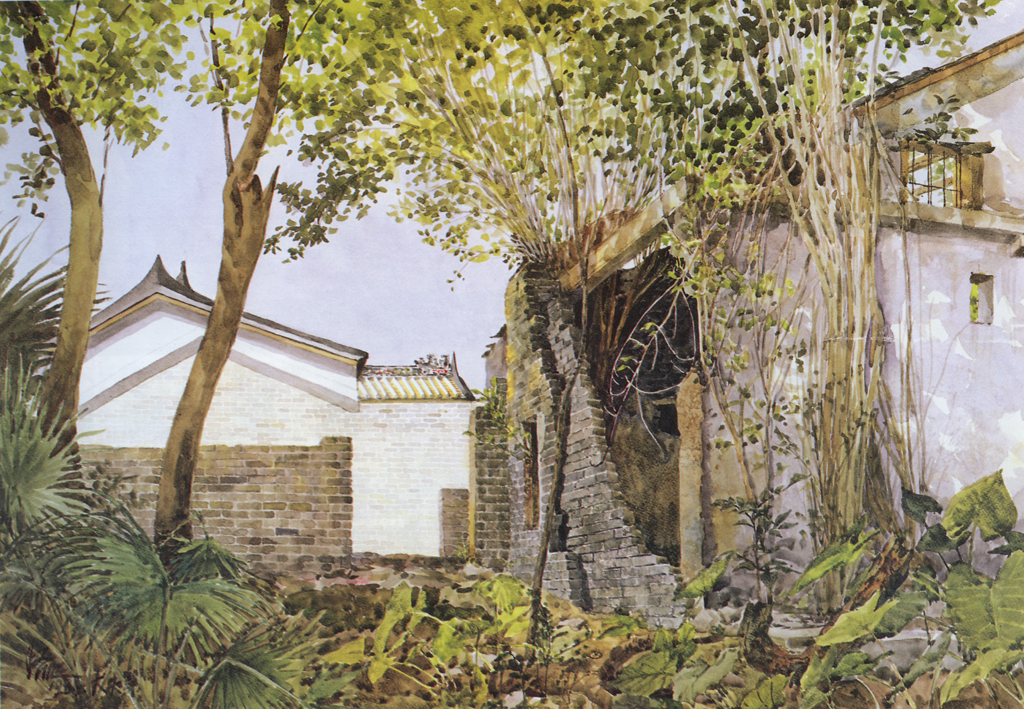

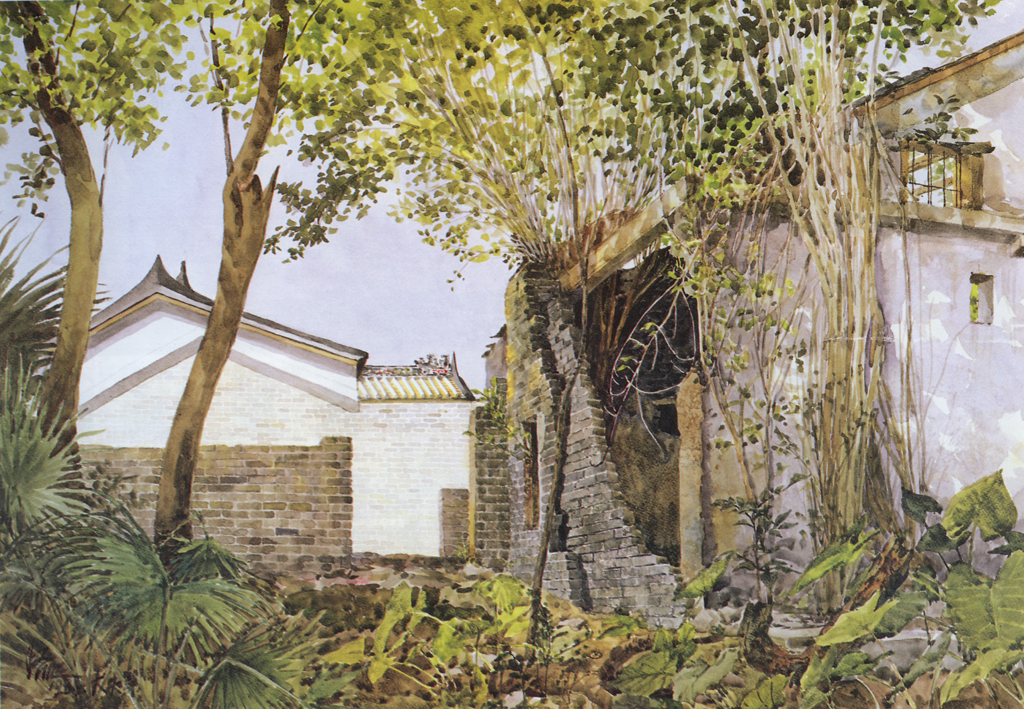

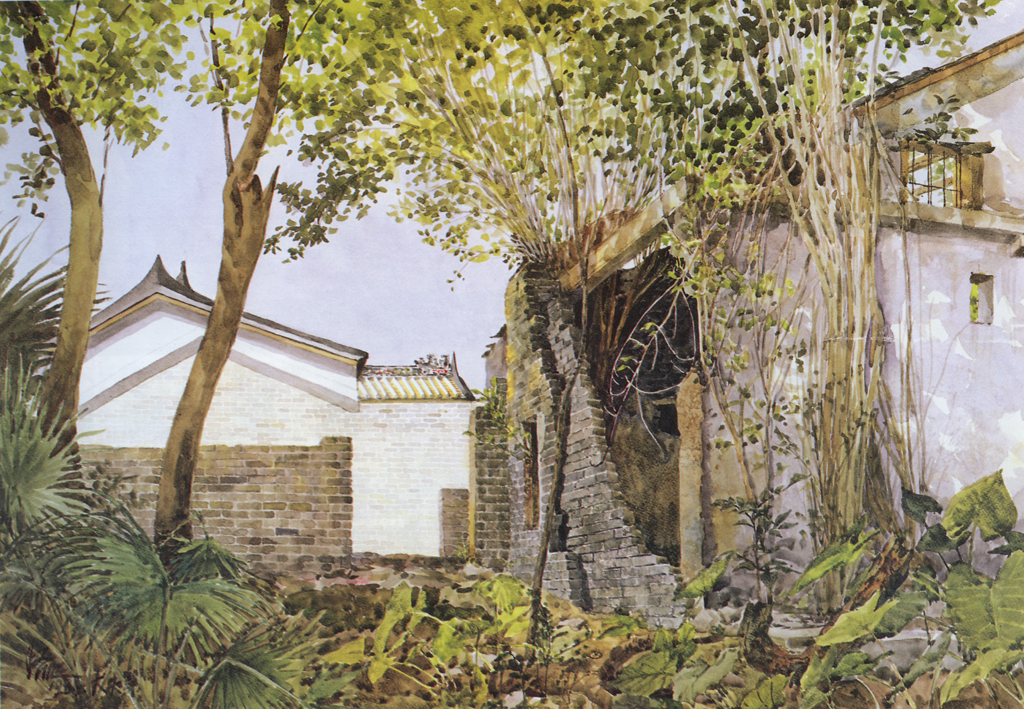

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

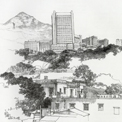

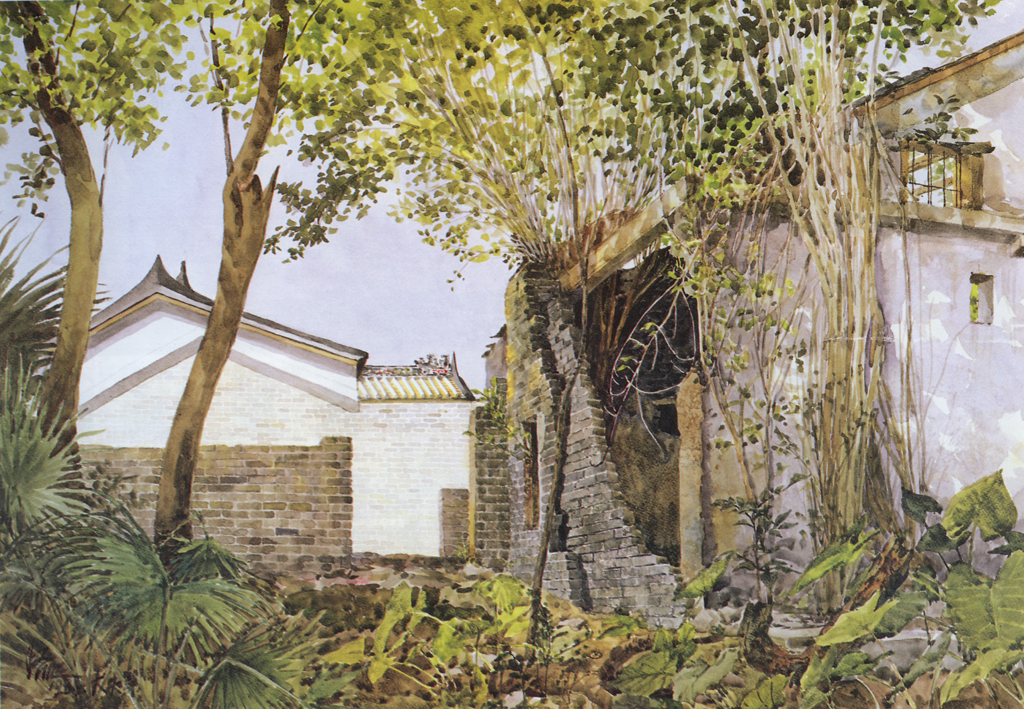

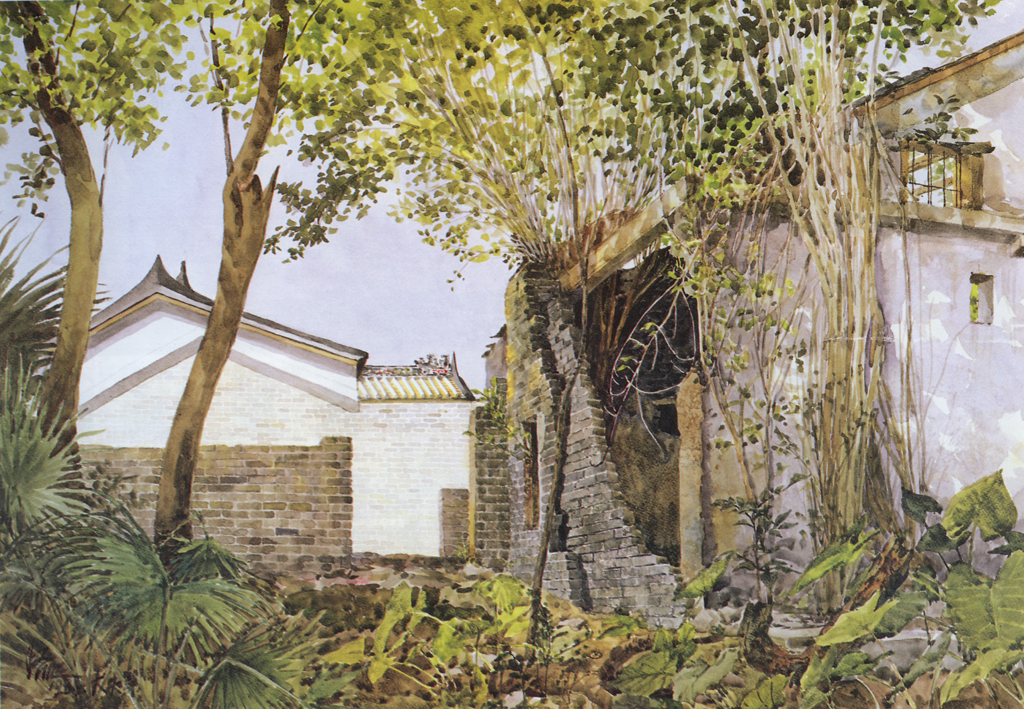

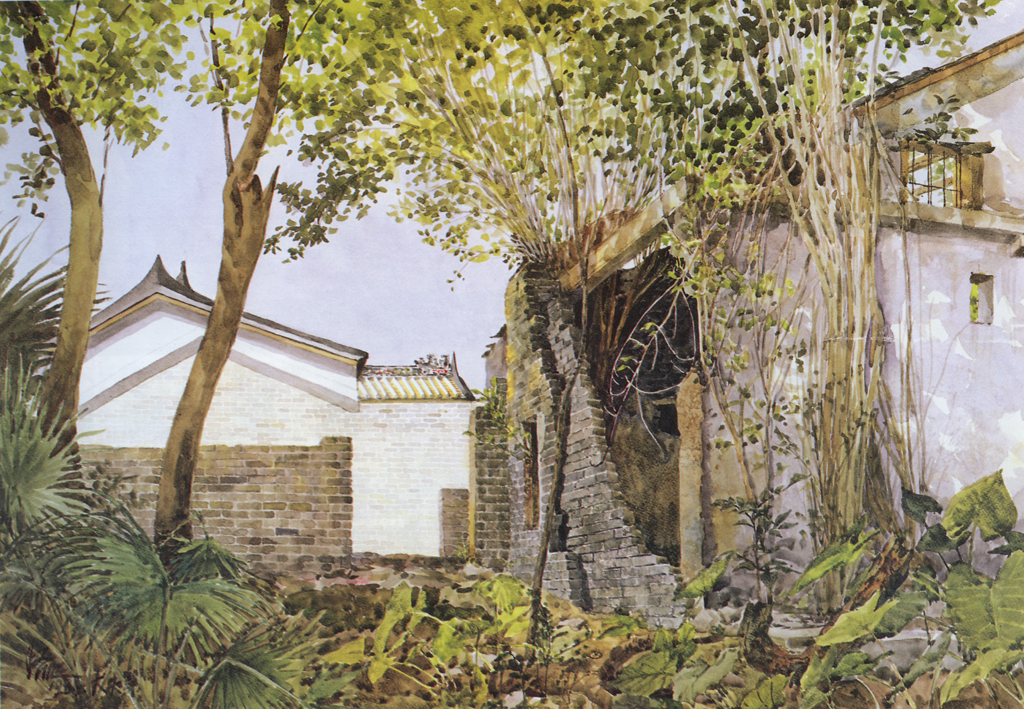

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

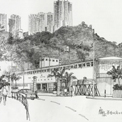

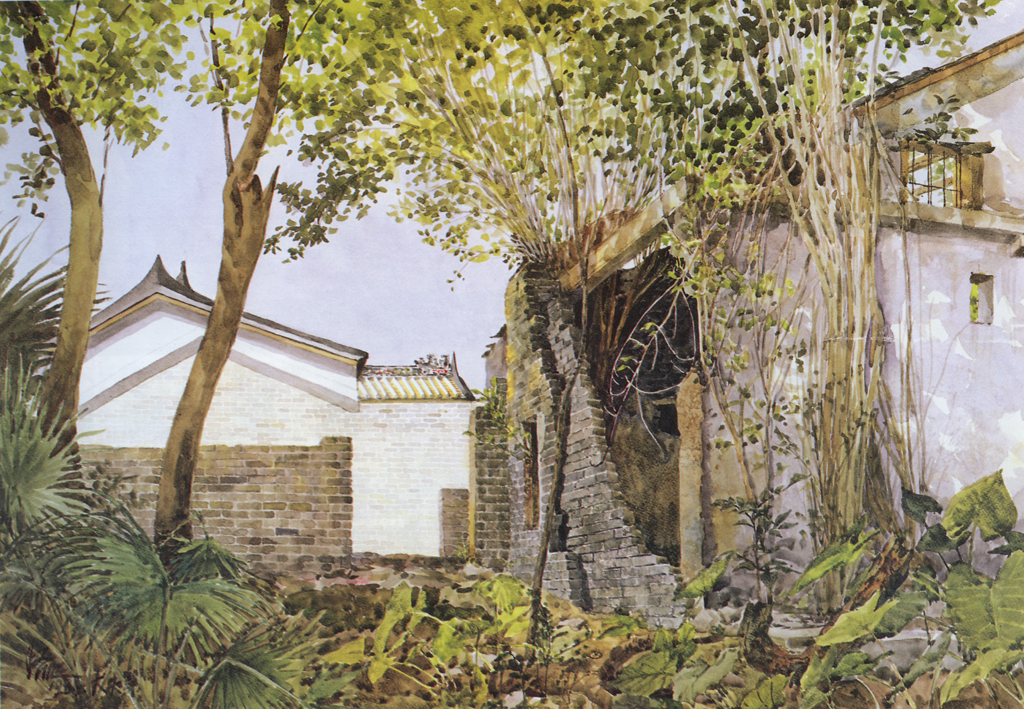

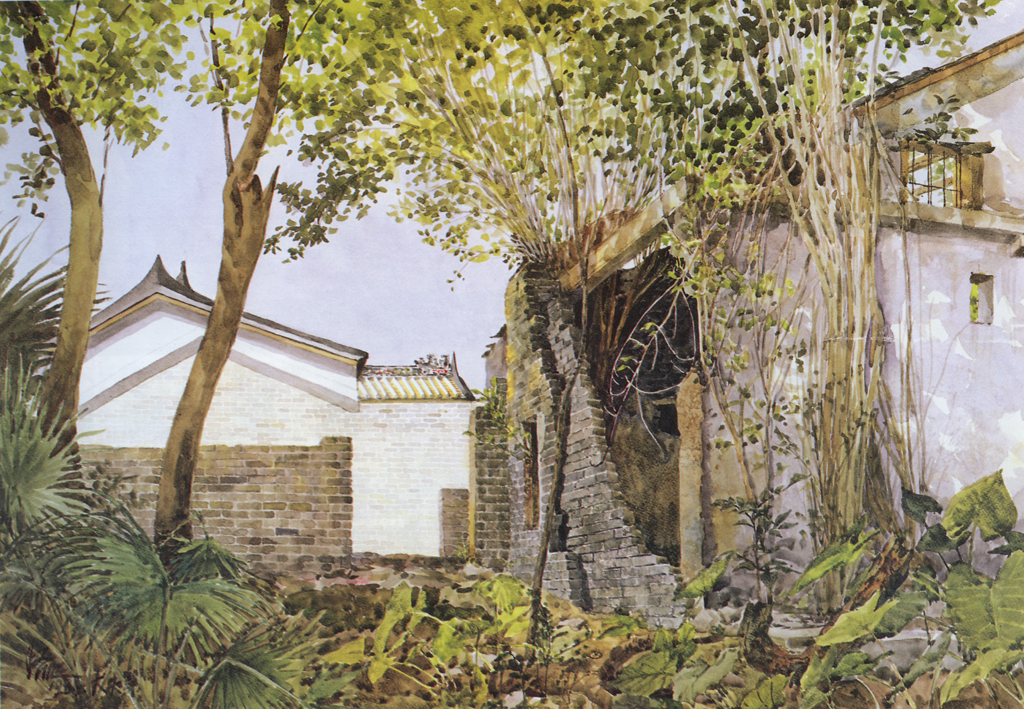

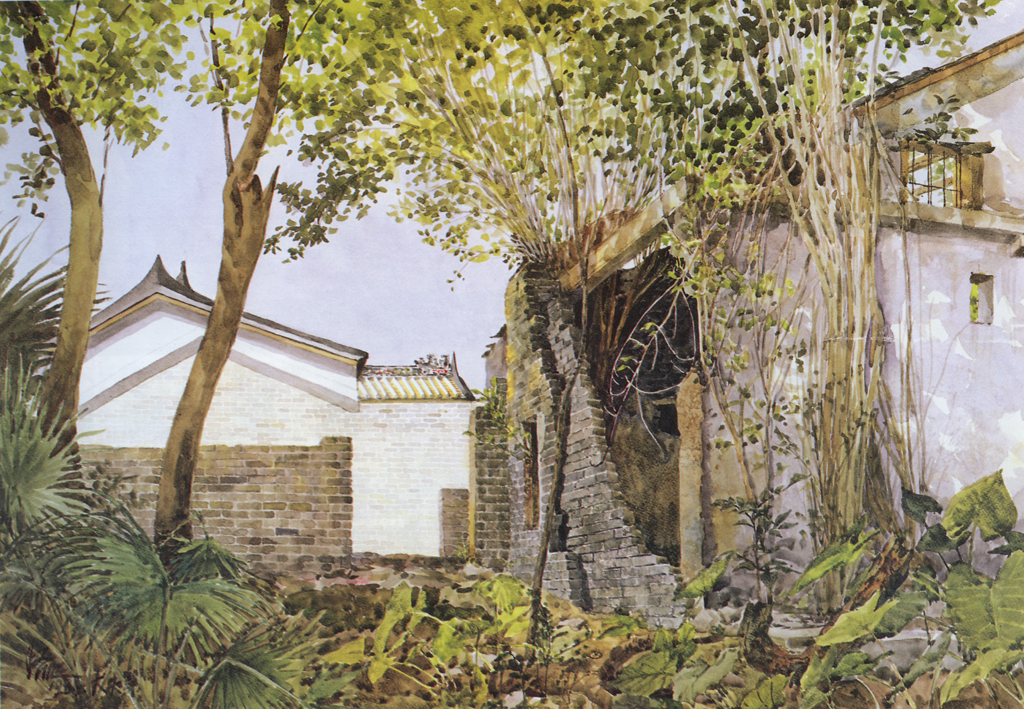

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 死亡日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

新田大夫第

大夫第位於元朗新田永平村,屋主文頌鑾建於1865年(同治四年)。文氏博學多才、樂善好施,遂得清帝賜封大夫銜,建第以作紀念。文氏先祖源自四川,南宋時輾轉遷移江西及廣東。宋末名將文天祥堂兄文天瑞,為文頌鑾家族的先祖,後代聚居元朗新田,開闢了不少村莊,永平村是其中之一;文頌鑾已是文氏第二十一代。大夫第是本港碩果僅存的前清官邸,設計上採用中國傳統的四合庭院式,它的佈局並非完全以軸爲中心,左右也不對稱。主樓用「九室式」的平面佈局,即平面分為九宮格。正中門廳,兩側為糧倉;中央有小院子,兩邊迴廊,旁為廂房。後為正廳,設有祖先靈位;兩側爲正房,旁有樓梯直上二樓,樓上均有廂房,作睡房和書房之用。右側相連主樓的是三進式房子,前後兩房夾着中央為天井。左側是一條通天長走廊,可達屋後山坡,坡上設有石枱、石櫈及種植各種果樹。走廊旁有廚房、柴房、廁所及傭人住的小屋。牆頭及屋脊飾以精緻石灣陶塑,以不同的古代故事為題。兩旁拱門還加上西方彩繪玻璃和巴羅克式的花葉浮雕,是早期本港中西文化集匯的佐證。大廳四周有木刻、灰塑和壁畫,屋簷下有兩塊刻有漢、滿文字的牌匾,乃清光緒皇帝表揚文頌鑾祖父母和雙親的詔書,歷史價値非凡。正廳仍擺設昔日家族成員的畫像和傢具。政府修葺保留的,其實只是大夫第主廳及兩邊廂房的一部份,旁邊還有更多倒塌的屋宇。畫中就是從這些頹垣敗瓦中,側望大夫第的主廳;從破牆的結構中,可看到當年已採用「雙魚」牆的方法建屋,即兩排磚牆之間留有空隙,這樣可使屋內冬暖夏凉,更有隔聲之效。

| 日期 | 1980年代 |

| 地方 | 新界/元朗區/元朗/新田/大夫第 |

| 人物 | 江啟明 |

| 資料類別 | 圖片 |

| 特藏 | 江啟明香港寫生 |

| 資料來源 | 江啓明:《香港今昔:江啓明香港寫生畫集 (香港史畫續篇)》,香港:香港浸會大學持續進修學院,1994年,頁56 |

| 儲存地點 | 香港大學圖書館 |

| 授權說明 | 獲江啓明允許香港記憶計劃使用 |

| 登錄號碼 | LA005-215 |

Copyright © 2012 Hong Kong Memory