- 域多利監獄

開埠初期,港府首先興建了兩所堅固的建築物,其一便是域多利監獄。1864年因荷李活道「中央警署」(俗稱「大館」或「一號差館」)建成,為方便押解犯人,署旁建有域多利監獄及裁判司署。1845年7月3日本港執行了第一宗死刑,處決的殺人犯是英國水兵及華人陳阿寛。早年除了死刑外,亦以笞刑懲罰犯人(笞藤或打藤,鞭子稱為九尾貓)。1860年代更用上刺青懲罰華藉犯人,並在左耳垂處刺上小箭記號,以防驅逐出境的犯人潛回。本地居民如有出世紙,犯法無須遞解出境,男性需要服兵役兩年。

1862年因犯人過多,一度將昂船洲海面的一艘廢船改作監獄。香港第二所監獄為荔枝角女監獄,於1932年建立。 1956年在大嶼山芝蔴灣設立第一所不設防監獄。1966年香港廢除死刑,改為終身監禁。1982年監獄署改名爲懲敎署;1984年最現代化、高度設防的石壁監獄落成,可收容二百多名重犯。

本港囚犯現有一萬人左右,監禁期間除了工作外,亦給予進修機會。1988年一個姓陳男犯人,在服刑期內考取了學士學位。犯人出獄後,有「善導會」協助一段時間,協助他們重新投入社會。

- 舊郵政總局

舊郵政總局原址位於中環環球商業大廈。香港於1862年12月8日發行郵票,1897年成立郵政局,1911年郵政總局落成,俗稱「書信館」,大樓為新歌德式設計,以本港花崗石、廈門紅磚建成。1976年9月18日大樓開始拆卸;新的郵政總局大樓建於中環康樂大廈對面,同年正式啟用。

隨着新科技的發展,郵遞工作已踏入機械化階段。特快專遞服務於1973年開辦;本港至英國的電訊專遞服務,始於1982年。1984年起,顧客可由辦公室傳真文件往郵政總局,再由郵局發往海外;該年度香港一共派發五億一千九百萬份函件和包裹。1985年郵政署共有1189名郵差,隸屬於本港103間郵局、三間流動郵局。

- 灣仔郵局

現存最古老的郵政局,於1915年建成,屋頂爲橫樑瓦片,前身爲警署。現政府打算改作郵政博物館。早期郵票未發行之前,人們要親自拿信件到郵局交錢打郵戳。

- 中環伯公廟

中環卑利街旁有一小廟,名叫「伯公廟」。伯公本為中醫,診檔設於依利近街一樓梯底。他替街坊治病,不計診金,甚至贈醫施藥。某年八月十五日他坐化升天,坊衆為了紀念他,就在他生前的樓梯口立廟拜祀。1967年因樓宇拆卸而遷至現址。

- 東華三院文物館

東華醫院文物館位於窩打老道廣華醫院內,為中國式的古建築,陳列醫院發展的歷史文物。東華醫院創於1870年,前身為1851年成立的香港義祠,安奉居港同胞的靈牌位;後集資三萬港元,於上環普仁街建築棲留所及慈善醫院。1872年開始有中西醫服務。現今東華除營運三所醫院外,亦設有老人院、康復療養院及學校等。

- 堅尼地城東華痘局

該局於1910年在堅尼地城落成,1938年改爲政府傳染病醫院,但於二次大戰後拆卸。現餘下的牌坊並不是原來的局址位置。

- 香港大學陸佑堂

香港大學前身爲倫敦傳道會創辦的香港西醫學堂,當年商人摩地籌款一百三十萬港元,聘請李•柯倫治建築事務所設計,奠基於1910年3月16日,1912年創校,盧押港督主持掲幕,並作首任監督。共收學生七十二人,工科卅一人,醫科廿一人,文科廿人。「陸佑堂」主樓爲「文藝復興式」設計,樓高三層,頂樓部左右各有小塔,中爲鐘樓。中間有四個院子,U字形迴廊環繞着課室及辦公室。「陸佑堂」本是指大禮堂,並不是主樓全部。現大學部除了「陸佑堂」還保留外,其他很多舊式建築物都已一一拆卸,擴建新的校舍。

- 大學堂(杜堡)

大學堂(杜堡)位於薄扶林道,由蘇格蘭人杜格拉斯•立僻於1861年興建,故名「杜格拉斯堡」,簡稱「杜堡」。1894年轉售予法國天主教教會改為修院,易名「拿撒勒屋」,加建一小敎堂和印刷工場,方便修士印刷翻譯的經文。1954年香港大學購為男生宿舍,命名「大學堂」。古堡採用英國十四世紀的歌德式建築,走廊針對香港炎熱的天氣而設計,既古典亦有殖民地色彩。可說是香港碩果僅存的古堡式建築了。

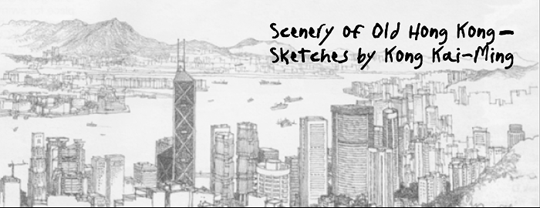

- 舊金鐘兵房遠眺

維多利亞港景。

- 太平山頂俯瞰

維多利亞港景。