最近訪問

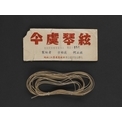

今虞琴絃

琴絃生產傳統上都是家庭式作坊,大陸解放後,實行公私合營,1954年9月方裕庭的作坊併入蘇州市雕刻工藝生產合作社,繼續生產琴絃,供應全國。

琴絃包裝除了出品單位名稱外,其他都沿用方裕庭原來所用形式,包括封套底印上吳景略甲申年(1944)所寫製絃經過。製絃人還有方裕庭的徒弟何正祺,他是唯一一個具名生產的徒弟。

琴絃用紙封套包裝,缺備絃,紮絃方式沿用清末老三泰回回堂的形式。

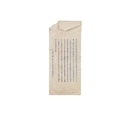

圖為包裝琴絃的紙封套底面。琴絃生產傳統上都是家庭式作坊,大陸解放後,實行公私合營,1954年9月方裕庭的作坊併入蘇州市雕刻工藝生產合作社,繼續生產琴絃,供應全國。

琴絃包裝除了出品單位名稱外,其他都沿用方裕庭原來所用形式,包括封套底印上吳景略甲申年(1944)所寫製絃經過。製絃人還有方裕庭的徒弟何正祺,他是唯一一個具名生產的徒弟。 五十年代後期,蘇州市雕刻工藝生產合作社的製絃部分併入蘇州民族樂器廠,繼續生產琴絃。和以前一樣,琴絃以紙封套包裝,除了生產單位與地址電話改變外,一切如舊。

琴絃只剩下一至四絃一捆,五至七絃及備絃缺。 圖為包裝琴絃的紙封套底面。1950年代後期,蘇州市雕刻工藝生產合作社的製絃部分併入蘇州民族樂器廠,繼續生產琴絃。和以前一樣,琴絃以紙封套包裝,除了生產單位與地址電話改變外,一切如舊。 1962年,琴絃生產又獨自成立為「蘇州市方裕庭琴絃生產合作社」,是方裕庭事業最興盛的時候。

琴絃是1964年北京古琴會訂製的一百副琴絃之一。紙封套包裝,一至四絃用絃尾捆紮,五至七絃與備絃改用紅絲線捆紮。

琴絃包裝除了出品單位名稱外,其他都沿用方裕庭原來所用形式,包括封套底印上吳景略甲申年(1944)所寫製絃經過。製絃人還有方裕庭的徒弟何正祺,他是唯一一個具名生產的徒弟。

琴絃用紙封套包裝,缺備絃,紮絃方式沿用清末老三泰回回堂的形式。

圖為包裝琴絃的紙封套底面。琴絃生產傳統上都是家庭式作坊,大陸解放後,實行公私合營,1954年9月方裕庭的作坊併入蘇州市雕刻工藝生產合作社,繼續生產琴絃,供應全國。

琴絃包裝除了出品單位名稱外,其他都沿用方裕庭原來所用形式,包括封套底印上吳景略甲申年(1944)所寫製絃經過。製絃人還有方裕庭的徒弟何正祺,他是唯一一個具名生產的徒弟。 五十年代後期,蘇州市雕刻工藝生產合作社的製絃部分併入蘇州民族樂器廠,繼續生產琴絃。和以前一樣,琴絃以紙封套包裝,除了生產單位與地址電話改變外,一切如舊。

琴絃只剩下一至四絃一捆,五至七絃及備絃缺。 圖為包裝琴絃的紙封套底面。1950年代後期,蘇州市雕刻工藝生產合作社的製絃部分併入蘇州民族樂器廠,繼續生產琴絃。和以前一樣,琴絃以紙封套包裝,除了生產單位與地址電話改變外,一切如舊。 1962年,琴絃生產又獨自成立為「蘇州市方裕庭琴絃生產合作社」,是方裕庭事業最興盛的時候。

琴絃是1964年北京古琴會訂製的一百副琴絃之一。紙封套包裝,一至四絃用絃尾捆紮,五至七絃與備絃改用紅絲線捆紮。

1960年代後期,蘇州市方裕庭琴絃生產合作社又併入地方國營蘇州民族樂器廠,原廠址成為樂器廠一個絲絃生產車間,繼續生產今虞琴絃。

琴絃用紙盒包裝,絃已用過,只剩下一至四絃,有殘缺。 1970年代,地方國營民族樂器廠改名蘇州民族樂器一廠。出品的今虞琴絃用紙封套包裝,但今虞琴絃四字已不用原來的印刷體,改用毛筆書寫字體。

琴絃一至四絃仍用絃尾捆紮,再加紅絲線捆紮;五至七絃與備絃用紅絲線捆紮。

1970年代、1980年代生產的今虞琴絃品質明顯下降,1980年代的包裝紙盒,只用舊封套剪下來的文字貼在盒內外。

琴絃缺備絃,五至七絃捆紮絲線已失去,一至四絃也改用紅絲線捆紮。

1990年代是琴絃質量最差的時候,蘇州民族樂器廠已放棄「今虞琴絃」品牌,包裝已改為小方紙盒,只標以「古琴絃」三字,「今虞琴絃」作為一個小標記附在包裝盒左下角,廠名上加了廠方品牌「虎丘」商標。

琴絃全用紅絲線捆紮,1990年代以後生產。 2000年以後蘇州民族樂器一廠實行承包制,改為蘇州民族樂器一廠有限公司,所生產的古琴絲絃正式名為「虎丘牌古琴絃」,「今虞琴絃」的歷史也完結了。圖為2000年以後生產的虎丘牌古琴絃。

琴絃用紙盒包裝,絃已用過,只剩下一至四絃,有殘缺。 1970年代,地方國營民族樂器廠改名蘇州民族樂器一廠。出品的今虞琴絃用紙封套包裝,但今虞琴絃四字已不用原來的印刷體,改用毛筆書寫字體。

琴絃一至四絃仍用絃尾捆紮,再加紅絲線捆紮;五至七絃與備絃用紅絲線捆紮。

1970年代、1980年代生產的今虞琴絃品質明顯下降,1980年代的包裝紙盒,只用舊封套剪下來的文字貼在盒內外。

琴絃缺備絃,五至七絃捆紮絲線已失去,一至四絃也改用紅絲線捆紮。

1990年代是琴絃質量最差的時候,蘇州民族樂器廠已放棄「今虞琴絃」品牌,包裝已改為小方紙盒,只標以「古琴絃」三字,「今虞琴絃」作為一個小標記附在包裝盒左下角,廠名上加了廠方品牌「虎丘」商標。

琴絃全用紅絲線捆紮,1990年代以後生產。 2000年以後蘇州民族樂器一廠實行承包制,改為蘇州民族樂器一廠有限公司,所生產的古琴絲絃正式名為「虎丘牌古琴絃」,「今虞琴絃」的歷史也完結了。圖為2000年以後生產的虎丘牌古琴絃。